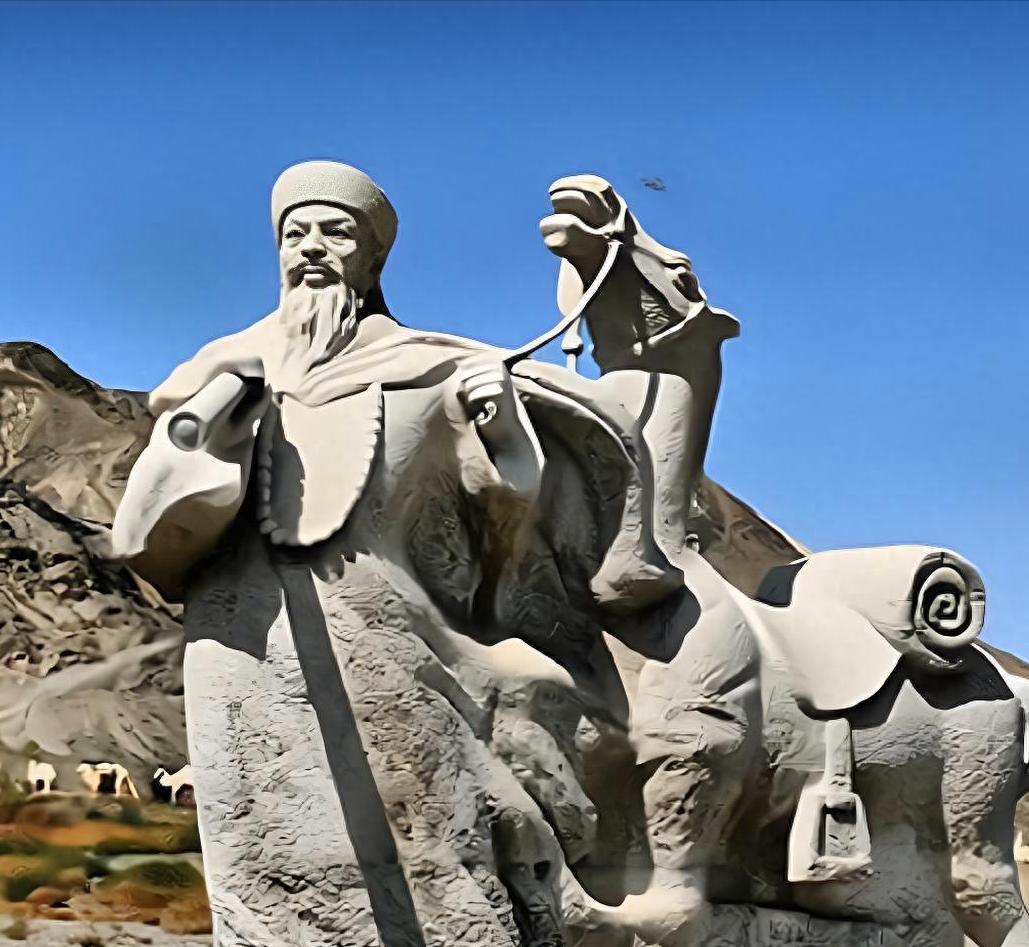

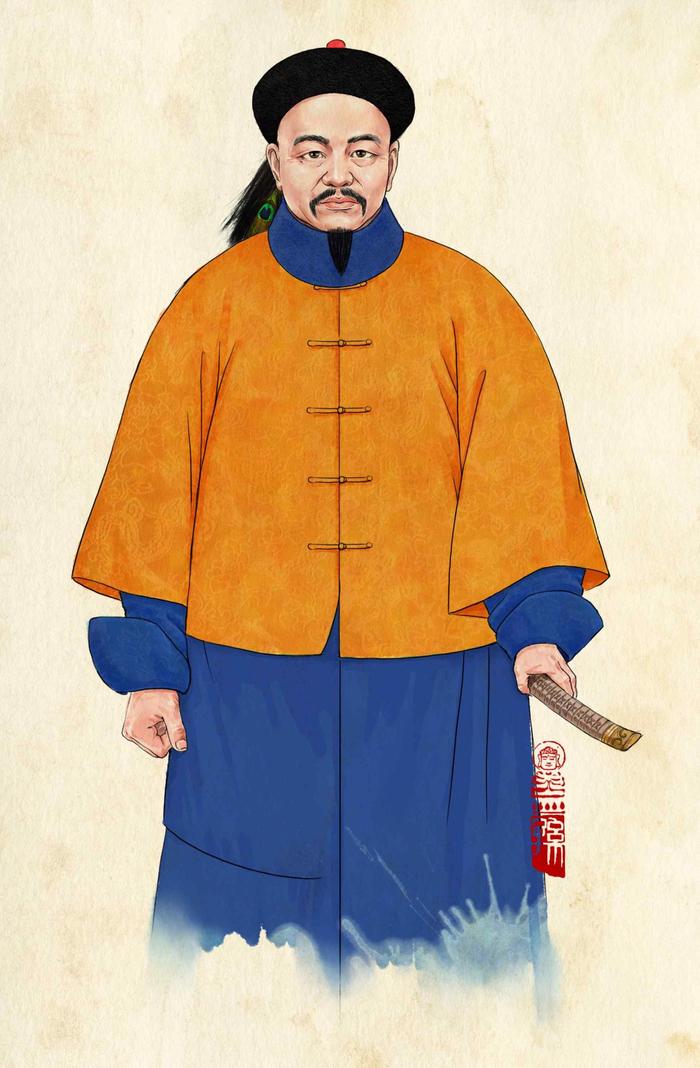

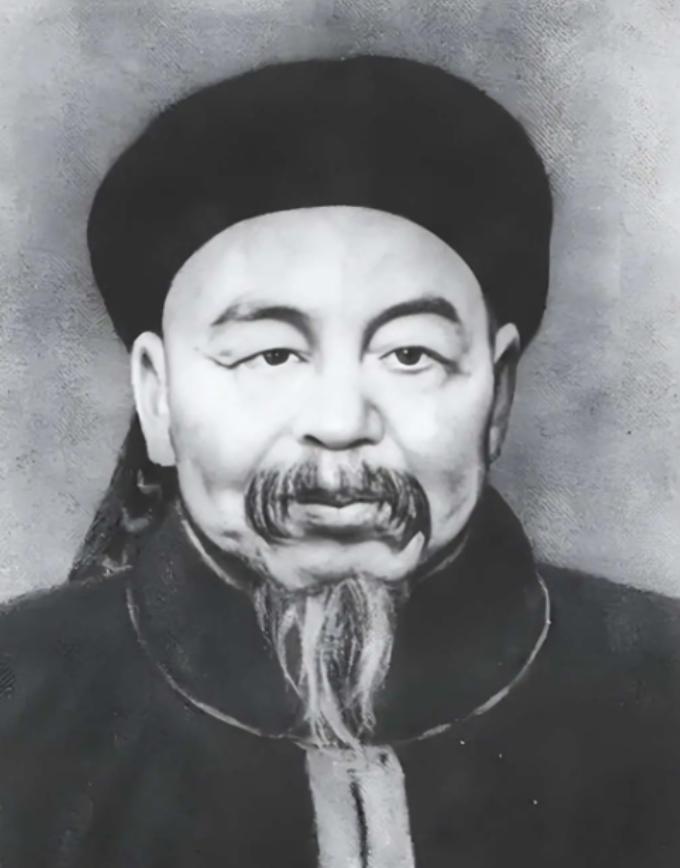

左宗棠57岁抬棺西征,中途歇息一家五口请他吃饼,他收下饼走出7步果断下令:这一家全杀了。 国家博物馆藏着一份左宗棠西征时的 “麦饼验毒手札”。 纸页泛黄,上面记着 “七步辨奸,非忍也,实乃护疆之需”,字迹遒劲。 鲜少有人知道,这页手札背后,藏着 57 岁的他为何执意西征的缘由。 1982 年,新疆某施工队在挖水渠时,挖出一块刻着 “左公渠” 的石碑。 石碑上的字虽模糊,却能辨认出 “光绪六年,公率民凿渠” 的字样。 考古专家考证,这是左宗棠收复新疆后,带人修建的灌溉水渠。 当地老人说,祖辈传下来,当年左将军带头挖渠时,常说起西征的初心。 “若不收复新疆,我们的子孙,就再也见不到这片土地了。” 时间拉回 1874 年的京城朝堂,争论声震得梁上灰尘掉落。 “西北荒僻,不如把钱用在海防上!” 大臣们的话像针一样扎人。 55 岁的左宗棠站在殿中,气得手抖:“新疆丢了,蒙古就保不住!”“蒙古没了,京城的大门就敞开了,列强会顺着长城打进来!” 他还拿出新疆地图,指着伊犁:“沙俄已占这里,再等就晚了!”可朝堂上主张 “放弃西北” 的人占了多数,他的话没被采纳。 次年,他收到新疆友人的信,信里写满了百姓的苦难。 “叛军烧杀抢掠,沙俄士兵强占土地,百姓要么被杀,要么逃亡。” 信里还附了张画:衣衫褴褛的百姓跪在地上,望着远方的清军旗帜。 左宗棠看完信,彻夜未眠,第二天就上书朝廷:“臣愿率军西征!” “哪怕抬着棺材去,也要把新疆收回来!” 这年,他 56 岁,已显老态。 1876 年深秋,戈壁的风裹着沙,打在人脸上生疼。 57 岁的左宗棠坐在军帐里,手里拿着块麦饼,眉头紧锁。 帐桌上摊着张纸,画满了各种布条纹路 —— 都是叛军探子的记号。 “之前一营兄弟,就是吃了带毒的干粮,全没了!” 他拍着桌子。 为了防下毒,他特意让人改良军粮,在干粮里加了能验毒的草药。 他想起出发前,老母亲拉着他的手:“儿啊,你都这岁数了,别去了。” 他含泪摇头:“娘,儿子不去,新疆的百姓就没活路了。” 这天午后,大军在破村落歇脚,身后的黑漆棺材晃悠着。 “不收复新疆,就埋在这儿!” 这话他跟士兵们说过无数次。 突然,一户五口人捧着麦饼过来,老人口里念叨 “将军辛苦了”。 左宗棠起身,没让士兵接,自己先拿了一块,凑到鼻尖闻了闻。 除了麦香,还有一丝极淡的药味 —— 是叛军常用的蒙汗药味。 他想起友人信里说的 “叛军常伪装成百姓害人”,心里更警惕了。 他咬了一口,慢慢咀嚼,目光扫过年轻男人的裤脚。 一截深色布条露出来,纹路和帐桌上画的记号一模一样。 “老乡,这饼是自家磨的麦?” 他故意问,手指摸着饼的质地。 老妇人点头,年轻男人却眼神闪烁,下意识攥紧了衣角。 左宗棠心里有了数,慢慢往前走,每一步都在观察。 他想:“我若错信,不仅弟兄们遭殃,收复新疆的大业也会毁了。” 第一步,看到院子角落堆着些干草,下面似乎藏着东西。 第三步,柴房飘来硫磺味,他记得叛军的火枪里就有这味道。 第七步,他猛地转身,下令:“搜查这户人家,仔细查!” 士兵们冲进去,从干草下翻出十几杆火枪,柴房里找出炸药和密信。 “将军,饼里真有蒙汗药!” 验毒的士兵大声汇报。 有人劝 “孩子还小,放了吧”,左宗棠看着密信上的清军动向。 “放了他们,就是让更多弟兄送命,让新疆守不住!” 他声音发颤。 这之后,他更注重军粮安全,让士兵随身携带验毒草药。 还让人教百姓识别叛军记号,“遇到穿这样布条的人,赶紧报信”。 1880 年,左宗棠准备收复伊犁,再次抬棺出征。 出发前,他特意去看了 “左公渠”,水渠已能引水灌溉。 百姓们拉着他的手:“将军,您一定要回来,看我们丰收!”他点头,心里默念 “伊犁不回,誓不还朝”。 后来,靠着这股决心,沙俄最终妥协,伊犁回到祖国怀抱。 1885 年,73 岁的左宗棠在福州病逝,临终前还惦记着新疆。 “告诉弟兄们,守住新疆,守住水渠,让百姓好好过日子。” 百姓们得知消息,在 “左公渠” 旁种了排柳树,取名 “左公柳”。 如今,“左公渠” 仍在灌溉着新疆的土地,“左公柳” 已长成参天大树。 每年都有新疆百姓,带着自家种的粮食,来福州祭拜左宗棠。 他们说:“没有左将军,就没有我们现在的好日子。” 那页手札上的 “七步辨奸”,不再是冰冷的文字,而是护疆的决心。 他高龄西征,为的不是功名,是守护国土、让百姓安居的初心。 他的故事,会随着 “左公渠” 的流水、“左公柳” 的绿荫,永远流传下去。 信源:人民网——左宗棠新疆谋略