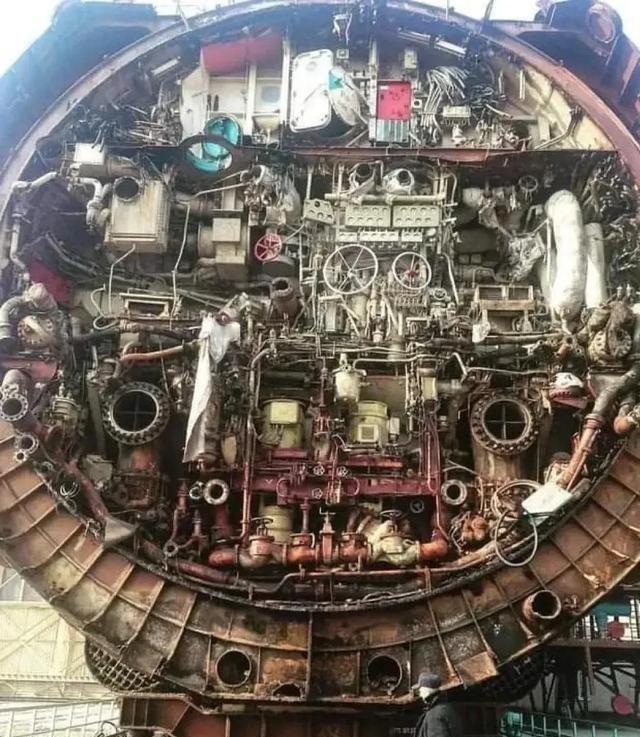

而苏联核潜艇之所以采用双层船壳,是因为部署在北极地区,需要上浮撞击冰层投入战斗。由于潜艇上的空间有限,加上为了静音性,潜艇里是没有安装空调的,空气污浊憋闷是常态。 苏联核潜艇用双层壳体结构,主要就是为了在北冰洋那种地方干活儿,得随时冲上去砸开冰盖子,然后才能放导弹啥的。想想看,那地方一年到头冰层厚得像城墙,潜艇要在下面藏着,关键时候得破冰上浮。要是单层壳,艇头一撞准变形,导弹还没发出去自己先报废了。苏联人从上世纪50年代就开始琢磨这事儿,早年的“鹦鹉螺”号美国艇也试过北极航,但苏联海军更狠,直接把双壳当成标配。外壳薄点,里头耐压壳厚实,中间留出两米宽的空当儿,平时当缓冲,撞冰时能分散力道。像台风级那种大家伙,能顶3米厚的冰,艇首上仰30度,压载舱排水,靠浮力一点点挤上去。 北方舰队战略艇全这么搞,确保在冰缝里竖天线或射导弹。设计上,这玩意儿不光为破冰,还多出空间塞装备,浮力储备25%,挨炸或漏水时不容易翻船。苏联人建了上百艘核艇,667A扬基级、941台风级、971阿库拉级,全带这结构。双壳让艇体宽大,排水量动辄万八千吨,美国人用单壳,艇瘦长点,速度快但抗撞劲儿差。苏联设计师从红宝石局那儿学来,早年借鉴德国艇,但加了核反应堆,强调生存力。北冰洋冰下巡逻,雷达信号穿不透,卫星也看不着,潜艇就成隐形杀手。破冰上浮风险大,围壳舵得转90度,通气管防冻,艇首舵缩进去。 要是冰太厚,一分钟才爬几十厘米,慢吞吞挤。冷战时,美苏艇在北极玩猫捉老鼠,苏联K-181号1963年从北极点破冰而出,艇员兴奋得有人掉水里。俄罗斯现在还练这套,2021年三艘艇同时破1.5米冰,普京说国产武器靠谱。双壳不完美,艇重噪音大,造价高,但对苏联海军,北极就是家门口,战略导弹得从这儿打美国本土。没这设计,藏不住也上不去,核威慑就成空谈。早年阿尔法级试过单壳提速,但噪音太大,苏联还是双壳为主。国际上,美国海狼级也学着加双壳元素,英国前卫级破冰但不那么极端。苏联这套,硬是把北极变自家后院,导弹射程2400公里起步,R-27液体燃料,16枚一艇,够美国喝一壶。 艇上地方小得像挤沙丁鱼罐头,110来号人塞在9米直径的耐压壳里,长130米,导弹舱占三分之一,剩的挤反应堆、涡轮、电池、生活区。设计师按极限体积布局,麻雀虽小五脏俱全,反应堆舱、指挥舱、鱼雷舱全得卡位。静音是命根子,泵和管子振动一响,声纳就暴露,索性不装大空调,只几台小风扇嗡嗡转,勉强换气。空气里头柴油渗漏的腥味、汗渍的咸臭、厨房油烟、厕所氨水、电池酸气,全搅一块儿,巡航60到90天,艇员擦身都用湿毛巾,海水咸,淡水省着喝,早年667A级连淋浴筒子都没有。 返航码头,工人老远捂鼻子,艇员衣服上那股“潜艇味”熏天,步子虚浮,像喝多似的。空间紧,铺位三层叠,轮班睡,军官舱还凑合,水兵区窄得转身难。伙食倒好,肉汤土豆泥天天有,补维生素,防坏血。没自然光,灯24小时亮,生物钟乱套,第三班岗还迷糊,靠舱壁打盹。脚踩钢板管路,没土的弹性,长了腿僵肌肉缩,上岸头周走路晃,摔跤常见。空气循环靠风机,CO2堆积,头晕恶心常态,巡航后期人蔫吧。 苏联艇员韧性强,返港洗澡得排队,身上垢一层,闻着像陈年咸鱼。静音设计省了空调,噪音低10分贝,藏得深,但代价是憋闷。台风级稍好点,舱大,但战略艇巡逻长,90天极限。冷战后期,苏联海军巡航记录313天,航程12万海里,艇员扛住。空间限,维修难,管线缠脚,漏水修得手忙脚乱。返航状态惨,医生先查辐射和心理,很多人梦游似的。国际对比,美国艇空调齐全,空间松,但苏联强调耐操,双壳多舱,挨击不散架。