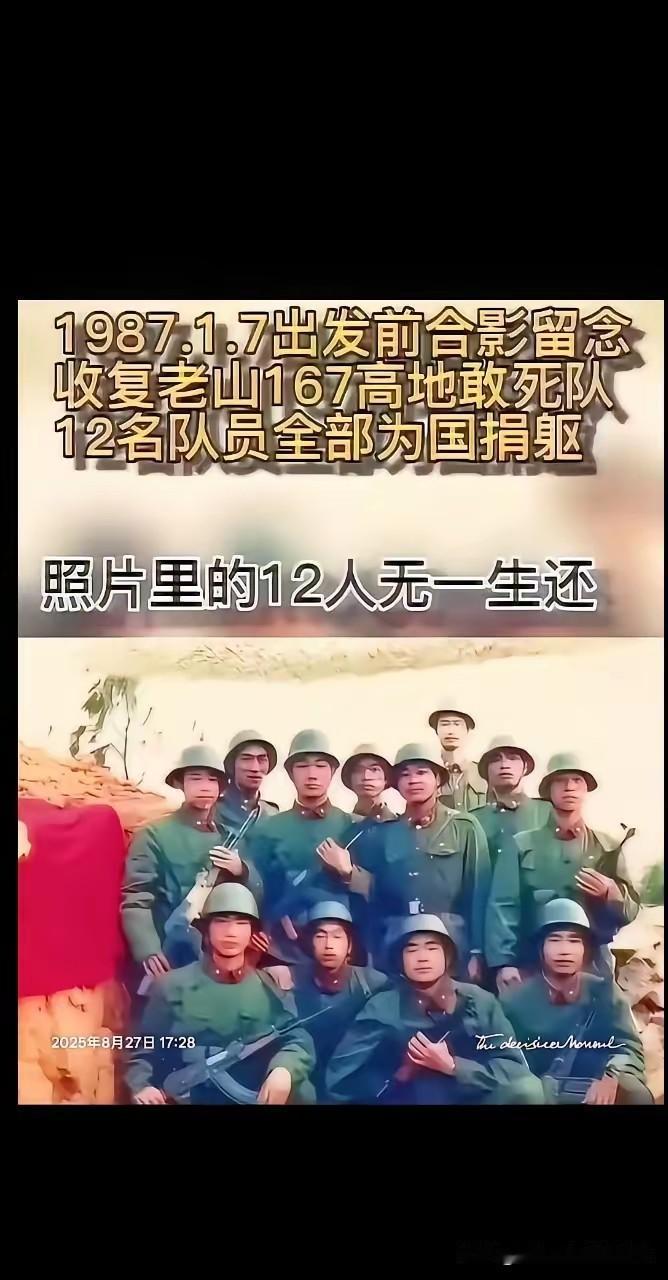

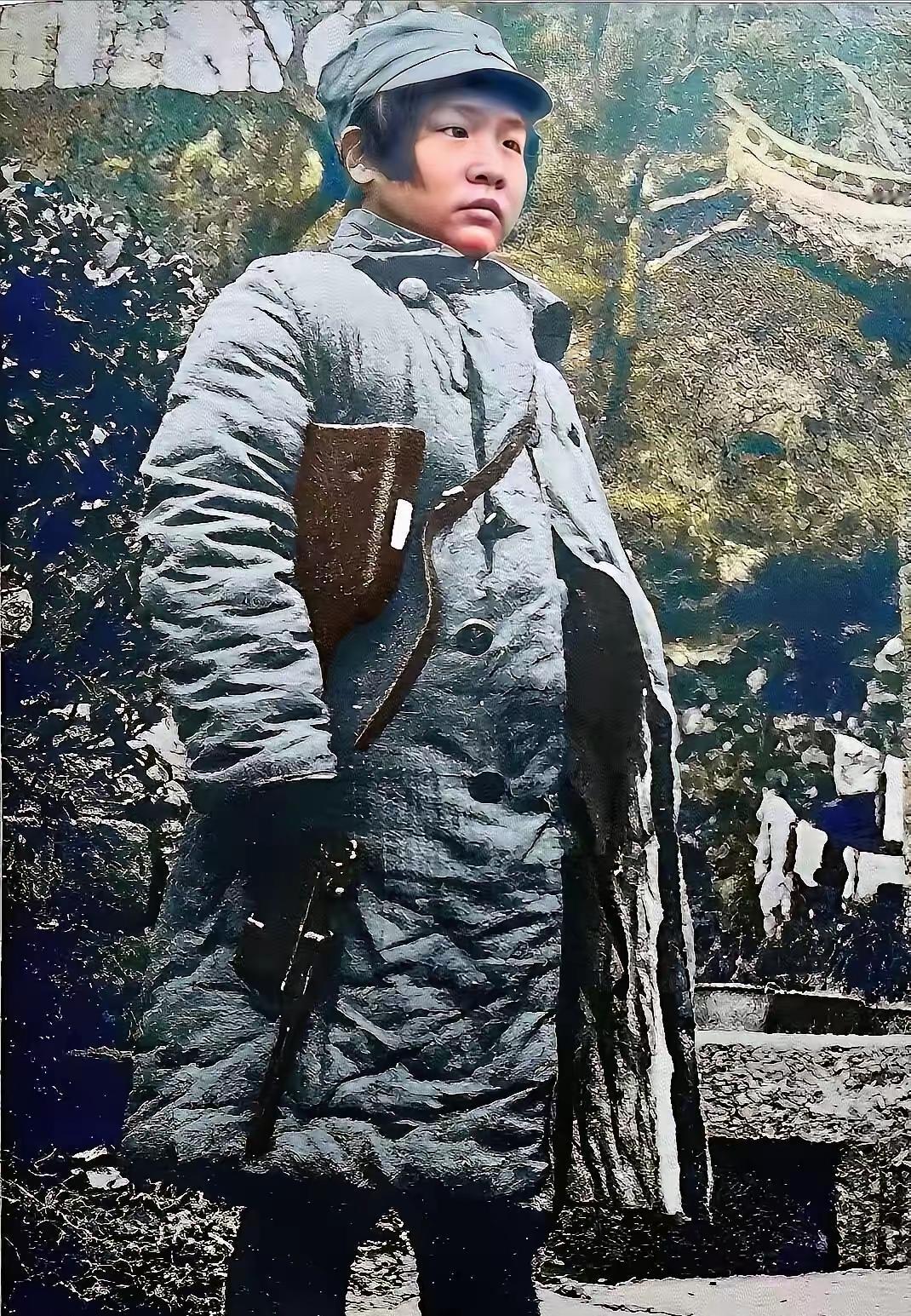

当年为收复老山167高地敢死队,1987,1.7临出发前12名战士的合影,听说12人无一人生还,致敬我们的英雄,我们永远不会忘记。 照片边缘被硝烟熏黄的折痕里,还能辨认出拍摄时间:1987年1月7日凌晨4点30分。 机枪手王仁先在镜头左侧微微侧身,作战服右口袋鼓囊囊的——后来战友整理遗物时发现,里面塞着结婚三年未见的妻子绣的鸳鸯手帕。这12个平均年龄21岁的小伙子,此刻正把遗书压在枕头下,用钢笔在胶鞋内侧写上姓名和血型。 突击组长邹芳林发明的"三三制破障法"正在悄悄改变战场规则。他让爆破手分成三个波次,每个波次间隔五秒突进,这种创新后来被写入军校教材。 临行前他最后一次检查战士们自制的软梯,用防刺手套反复摩擦岩壁模拟点——这些细节来自侦察兵连续三十天的抵近观察,他们甚至数清了越军阵地前香蕉树叶的摆动频率。 凌晨的浓雾成了天然屏障。二班长张建刚把全家福塞进钢盔内衬,照片背面有他刚满月女儿的小脚印。 这支敢死队携带的不仅是炸药和枪支,每个人都在急救包里藏着最重的念想:晒干的故乡泥土,恋人剪下的一绺青丝,还有用油布包了又包的入党申请书。 战斗在黎明前打响。第一突击组沿东北侧悬崖攀援时,机枪手赵兴荣用身体挡住突然扫射的暗堡火力点,给战友争取到关键的十秒突破窗口。 战地记者后来在炸塌的工事里找到他的钢盔,弹孔周围嵌着七枚不同规格的弹片——这个细节被军事博物馆永久收藏。 不可思议的是,主攻小组竟然比预定时间提前两分钟突入核心阵地。电台里最后传来的不是捷报,而是突击队长高喊"继续冲锋"的嘶哑声。 后方指挥所的电报员攥着铅笔记录下这段电文,纸张被泪水浸透的字迹至今保存在军区档案馆。 这场血战背后是更深刻的军事变革。167高地争夺战催生了我军首支专业化山地作战部队,当年敢死队使用的岩壁攀登技术,现在已经发展出十八种特种作战教材。 新一代士兵在训练基地的模拟阵地上,仍然要学习用指北针和星象判定方位——这是当年敢死队用生命验证过的战场生存法则。 去年清明,有护林员在167高地东南坡发现刻着"精忠报国"的岩石,旁边放着束塑料花。经辨认正是照片里年龄最小的战士刘继明的笔迹,他出发前夜曾说:"要是留个记号,后来人就知道我们没白来。" 这种传承比花岗岩更坚硬,看看现在边防官兵巡逻时随身携带的电子地图吧,每个坐标点都在延续当年的坚守。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。