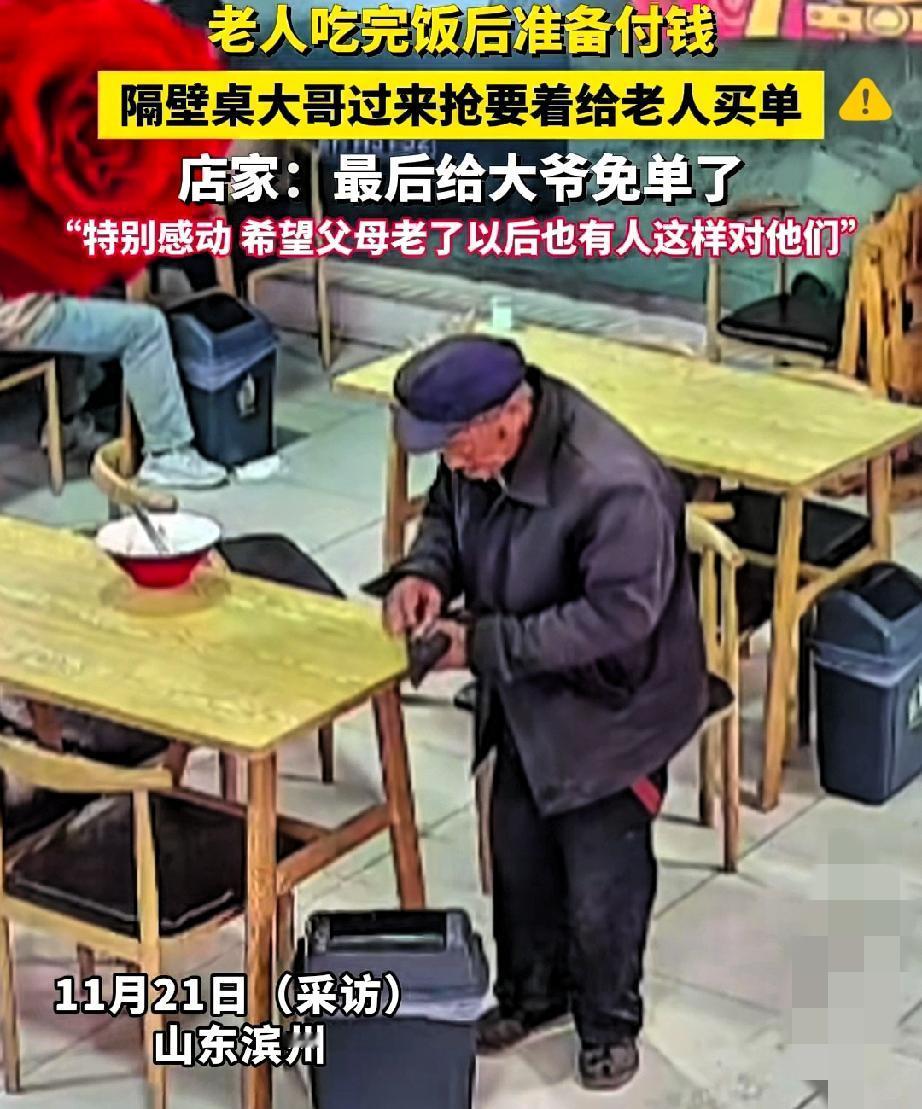

近日,山东一老人在饭店吃完饭准备付钱时,邻桌客人看见后对店主大喊:“让他走,我来付!”可老人非要自己付,邻桌客人以为老人没听到,这时暖心的一幕发生了…… 现在的陌生人之间都隔着一层墙,谁还会真心帮外人?生活里,我们常听到这样的感慨。 可近日山东滨州一家小饭店里发生的一幕,却狠狠打破了这种刻板印象。 11月中下旬,滨州的这家小饭店里飘着饭菜的香气,几张餐桌都坐了客人,一位头发花白的老人慢慢放下筷子,用餐巾纸擦了擦嘴角,动作略显迟缓却透着一股规整。 他抬起手,手指有些发颤地从随身的布包里掏出一个旧钱包,轻轻放在桌上打开,里面是一叠叠整理得整齐的零钱。 老板,多少钱?老人的声音带着些许沙哑,目光望向柜台后的店主,店主刚要迈开步子走过去,嘴里已经盘算着怎么跟老人说免单的事。 自从老人进店坐下,他就注意到老人衣着朴素,吃饭时细嚼慢咽,偶尔会望着窗外发呆,一看就是独自出行。 可还没等店主开口,邻桌突然传来一声洪亮的喊声,让他走,我来付!”喊话的是一位穿着深色外套的大哥,他正放下手中的酒杯,眼神看向店主,语气干脆利落。 老人愣了一下,抬头看向那位大哥,连忙摆手,不用不用,我自己来,花不了几个钱。 一边说,一边从钱包里数出几张零钱,起身就要往柜台走,大哥见状,以为老人没听清自己的话,又提高了音量重复了一遍,大爷,您别管了,这顿饭我请了! 但老人的脚步没停,执意要自己付钱,脸上带着一丝倔强。 这时,大哥干脆站起身,快步走到店主身边,压低声音说,老板,一会儿把大爷的账算在我这儿,别让他掏钱了,老人家挣钱不容易。 店主看着大哥真诚的眼神,瞬间明白了他的用意,大哥故意大声喊话,就是不想让老人觉得是被施舍,给老人留足体面。 店主点点头,转身走向还在坚持付钱的老人,笑着说,大爷,您这顿饭不用付了,我们店里今天有活动,给老年人免单,您快收好钱吧。 一边说,一边轻轻把老人手里的钱接过来,塞回了他的钱包里,还帮着拉上了拉链。 老人愣了愣,随即露出了憨厚的笑容,连声道谢后,慢慢收拾好钱包离开了饭店。 等到大哥他们吃完饭结账时,店主只收取了他们自己桌的费用,没有多收一分钱。 这个故事背后,藏着同一个朴素的道理:善良从来都不是孤军奋战,你释放的暖意,总会被别人接住再传递。 社交网络上流行的“在外互帮父母协议”,正是这种共识的体现,这一次我来帮助你的父母,下一次你帮到的或许就是我的父母。 一句简单的约定,得到了无数人的响应,因为每个人都明白,今天对陌生人的善意,就是为明天的自己和家人积攒温暖。 那位山东店主事后说,看到大哥的做法,他忍不住想到了自己的父母,希望等他们老了出门在外,也能遇到这样的好心人。 这或许就是所有善意的起点:将心比心,把对家人的牵挂,延伸到每一个需要帮助的陌生人身上。 一顿饭钱、一碗米粉、一份套餐,这些看似微不足道的付出,却像一颗颗小石子,在社会的池塘里激起层层暖意的涟漪。 回到山东滨州的那家小饭店,邻桌大哥的喊声早已消散在饭菜香气里,但那份心照不宣的善意,却永远留在了当事人的记忆中,也通过网络传递给了更多人。 生活里最珍贵的,从来不是惊天动地的壮举,而是这些不声不响的默契与温柔,它们打破了陌生人之间的隔阂,让冰冷的社会多了份烟火气的温暖。