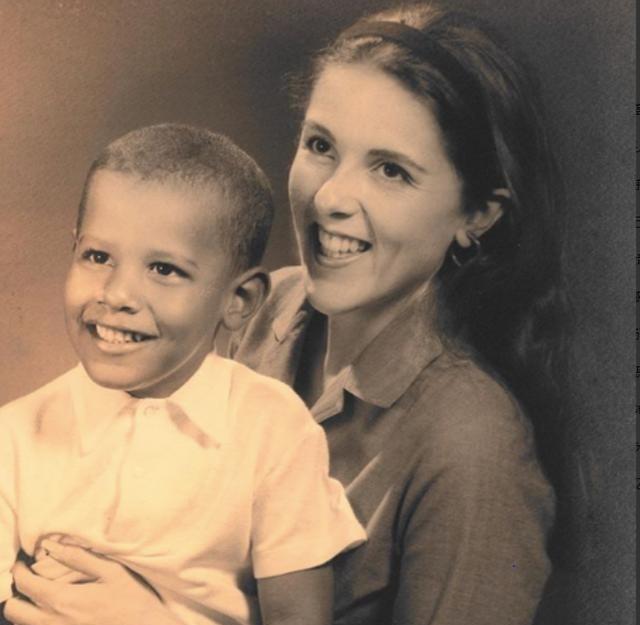

1961年,18岁的奥巴马母亲被黑人穷小子骗婚生子抛弃。她却一直告诉儿子:“你爸是一个好男人!”40年后才知深意。 为何一位被生活重创的母亲,会用这样的“谎言”为幼小心灵搭建庇护所?当夏威夷的海风掠过火奴鲁鲁医院的窗台,安·邓纳姆抱着刚出生的儿子巴拉克·奥巴马二世时,或许已在心中埋下了这颗种子——用善意的滤镜,将破碎的现实折射成温暖的光。 这个1942年生于堪萨斯州的女孩,名字里藏着父亲的遗憾。本想要儿子的斯坦利·邓纳姆,给女儿取了男性化的“斯坦利·安”,仿佛要将未竟的期待刻进姓名。家具销售与银行职员的组合,让这个家庭在二战后的美国地图上不断移动:从加州伯克利到俄克拉荷马州庞卡城,从得州弗农到堪萨斯州埃尔多拉多,迁徙轨迹如同被风吹动的蒲公英,却也让安在不同文化土壤里长出了开放的根须。1957年落脚华盛顿州默瑟岛时,那所鼓励质疑传统的高中,更是给了她敢于冲破世俗的勇气。 1960年夏威夷成为美国第50个州的喧嚣里,安在夏威夷大学的俄语课堂遇见了肯尼亚留学生巴拉克·奥巴马一世。这个皮肤黝黑、口音浓重的年轻人,谈起非洲独立运动时眼里的光,让18岁的她误以为找到了灵魂共鸣。种族隔阂与家庭反对如同巨石压顶,她却像扑火的飞蛾,在1961年2月怀着三个月身孕,与他在毛伊岛小镇办公室秘密登记——那时的她不会知道,这场婚姻从起点就是一场精心编织的骗局。 孩子出生仅数月,奥巴马一世的“学者”面具便层层剥落。他对家庭的疏离感与日俱增,1962年哈佛深造的录取通知,成了他彻底逃离的船票。安抱着襁褓中的儿子,在父母的帮助下重返校园,打工的薪水与学业的压力让日子拧成了紧绷的弦。1964年法院判决离婚时,“严重精神痛苦”的理由背后,是她独自吞咽的所有背叛与狼狈。 但在儿子面前,她将伤口藏得严严实实。当幼童仰着小脸问“爸爸去哪了”,她从不抱怨,只说“他在做很重要的事,是个有学问、能成大事的人”。那时的奥巴马一世,正在肯尼亚的官场里跌跌撞撞:酗酒、车祸、事业颓唐,1982年便因车祸离世——这些灰暗,安从未向儿子透露过只言片语。她像个技艺精湛的园丁,刻意修剪掉父亲形象里的枯枝败叶,只留下“潜力”与“榜样”的枝干,让儿子在破碎家庭的阴影外,仍能望见值得仰望的星空。 安自己的人生,也从未因婚姻的终结而停滞。1965年,印尼留学生洛洛·苏托洛的出现,让她再次相信爱情。1967年,刚拿到人类学学士学位的她,带着6岁的奥巴马飞往雅加达,在带小院的房子里开始了新生活。教英语、做乡村发展项目、帮当地妇女搞小额信贷,她的脚步踏遍印尼乡村,将人类学的理论变成泥土里生长的希望。可文化的鸿沟终究难以逾越:苏托洛家的传统观念与她追求的独立精神不断碰撞,1971年,她做出了艰难决定——将10岁的儿子送回火奴鲁鲁,住进外祖父母家,就读学费高昂的普纳荷私立学校。“教育是对抗命运最锋利的剑”,她在跨洋电话里对儿子说,声音里藏着不舍,更藏着远见。 1980年第二次离婚后,安成了两个孩子的单亲妈妈,却依然在人生赛道上加速奔跑。1992年拿到博士学位时,她已在福特基金会推动妇女就业,为印尼人民银行设计小额信贷方案,用专业能力为穷人撬开脱贫的门缝。频繁的出差让她与子女聚少离多,但包裹里的书籍、录音带里的鼓励,从未中断过爱的传输。直到1994年底,持续的腹痛揭开残酷真相:子宫癌已扩散到卵巢。1995年11月7日,52岁的她在火奴鲁鲁闭上双眼,子女将她的骨灰撒进太平洋,让那片见证她青春与遗憾的海,永远托举着她的灵魂。 多年后,当奥巴马在自传《我父亲的梦想》里写下那些往事,终于读懂了母亲的“谎言”——那不是对真相的逃避,而是对伤害的温柔过滤;不是对父亲的美化,而是给儿子种下“我值得被爱,我能成为更好的人”的信念。家庭破碎的阴影从未笼罩他的童年,因为母亲用自己的坚韧与智慧,为他撑起了一片没有怨恨的天空。 从夏威夷的单身母亲到印尼乡村的发展专家,从癌症病房的抗争者到影响总统一生的精神导师,安·邓纳姆用52年的生命证明:真正的教育,不是告知孩子世界的全部真相,而是教会他在不完美中看见光的能力;真正的母爱,不是为孩子挡住所有风雨,而是让他在风雨过后,依然有勇气相信彩虹。那声“你爸是一个好男人”,藏着一个母亲最深的智慧——用善意的土壤,种出超越伤痛的未来。