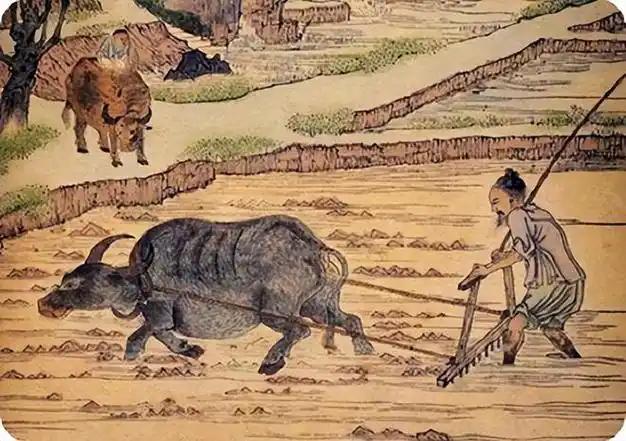

想象一下,在两千多年前的中国乡村,一声牛哞或许比任何钟声都更能预示农业社会的繁盛。牛,这种温顺而力大的牲畜,曾是衡量一个国家强弱的隐秘标尺。 东汉著作《风俗通义》点明了关键:“牛乃耕农之本,百姓所仰,为用最大,国家之为强弱也。” 在铁犁破土的年代,耕牛的数量直接关联着粮食的产量与国家的稳定。 牛耕技术的普及是一场静默的农业革命。它大约始于春秋战国时期,标志着传统农业的真正确立。当时的人观察到“宗庙之牺,为吠亩之勤”,意思是那些曾经用于祭祀的牛,转而辛勤地服务于田间耕作。 1923年山西浑源出土的牛尊,清晰地显示春秋后期的牛已被穿上鼻环,变得更为驯服,易于驾驭。秦国人尤其擅长利用这一优势,他们凭借牛耕与水利运输,奠定了富国强兵的基础,最终助力秦国统一天下。 正因为耕牛如此重要,历代王朝无不将其视为战略资源,不惜动用法律武器进行严密保护,其严厉程度今人可能难以想象。 早在秦代,法律就已对官有牛马的饲养和管理制定了严格规定。如果牛马在放牧中死亡,必须立即向所在县汇报,由官府查验。 如果因报告不及时导致尸体腐败,或者私自宰食,涉事者需按活畜价格赔偿,相关官吏及饲养员都会受到惩处。汉代的《淮南子》更是明文记载:“王法禁杀牛,犯禁杀害之者诛。” 私自宰杀耕牛,代价可能是性命。 唐代的保护措施更为系统化。开国皇帝李渊曾颁布《减用牲牢诏》,因建国之初物资匮乏,人口稀少,为振兴农业必须保护耕牛,规定除了祭祀天地和宗庙等重要场合,其他祭祀一律停止用牛。 唐太宗李世民也曾制止祭天时宰牛,理由是“牛之为用,耕稼所资,多有宰杀,深乖恻隐”。唐代法律汇编《唐律疏议》将“屠牛”定为重罪,与谋反、铸造假币等并列,属于“十恶不赦”之列,遇大赦也不能宽恕。 法律还细致规定,故意杀死或伤害他人耕牛者判刑一年半;即便是杀死自家的马牛,也要服徒刑一年。 宋代皇帝也三令五申,宋真宗曾下旨严禁屠牛和食用牛肉,皇宫御膳房也因此不见牛肉踪影。明代则流行将“牛戒”写入乡规民约,有时甚至用严厉的诅咒来约束行为,例如警告擅自屠牛者会遭“天神诛殛,身生恶疮,家遭凶疫”。 然而,有法律禁令,就存在利益的博弈与民间的变通。历史上,宰杀耕牛的行为从未被完全禁绝。宋代一位官员曾向宋徽宗透彻地分析过禁令难以彻底执行的经济根源:一头活牛售价不过五到七千文,但宰杀卖肉,可得钱两万到三万文。 巨大的利润驱使一些人铤而走险,想办法将健康的牛谎称病牛或死牛卖给屠户。因此,从乡村到城市,私下售卖牛肉的现象时有发生。这也使得《水浒传》中梁山好汉在酒馆动辄点要熟牛肉的描写,更多是作者为凸显人物反抗精神的艺术处理,而非当时市井的普遍现实。 耕牛的价值不仅体现在田垄之间,也深深融入古代社会的精神信仰与文化习俗中。在更高层面的国家仪式中,牛扮演着崇高的角色。 古代祭祀被视为国之大事,有着严格的等级规定。据《礼记》记载,诸侯祭祀使用牛,称为“太牢”;大夫祭祀用羊,称为“少牢”。牛是祭祀中最为重要的祭品。在军事上,牛也曾大放异彩,战国时齐将田单巧布“火牛阵”,大破敌军,成为战史上的一段传奇。 在民间,人们对牛的感情更为复杂深厚,发展出丰富多彩的敬牛习俗。许多民族都有为牛设立的专门节日,如牛王节、牛神节等,节期多与农事周期相配合。 在节日当天,人们会让牛休息,为它清扫圈舍,用精饲料甚至乌饭、米粑等美食犒劳它,有的地方还会举行“叫魂”仪式,安抚春耕中受累的牛。 立春时节的“鞭春牛”习俗也很普遍,人们用泥土制成春牛,通过鞭打土牛来象征春耕开始,祈求丰收。这些习俗无不体现着农耕社会对牛的依赖与敬重。 回顾牛耕在中国两千多年的历史,它不仅是精耕细作农业模式的动力核心,更塑造了相关的法律、经济、文化和习俗。即便在农业机械化普及的今天,牛耕在一些地方依然可见。 唐代文学家柳宗元在《牛赋》中赞美牛“抵触隆曦,日耕百亩……输入官仓,己不适口”,歌颂其埋头耕耘、不计回报的精神。这种勤劳奉献的形象,早已融入中华民族的文化基因,继续被赋予新的时代内涵,激励着人们艰苦奋斗、开拓进取。