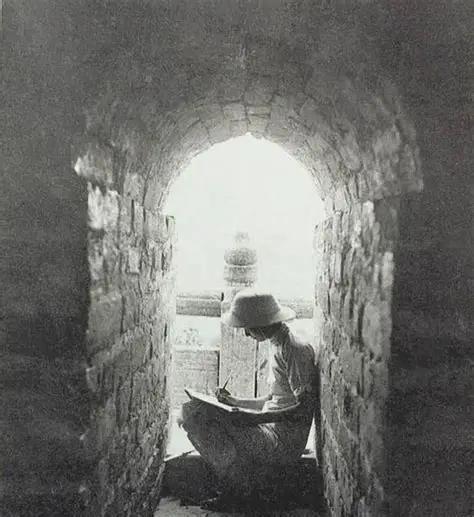

一次,林徽因的儿子梁从诫问她:“母亲,若是日本人打过来我们怎么办?”没想到,林徽因一脸淡定地说道:“中国的文人,总归是有一条后路的,家门口不就是扬子江嘛。” 当时抗战正酣,林徽因已经病重,长时间卧床。梁思成带着她和孩子,从昆明辗转到了四川的李庄避难。这个小镇成了许多文化人临时的栖身之所。然而,即便身处内地,也无法彻底摆脱战争的阴影。李庄离长江不远,若日军继续南下,必定波及此地。 那天,梁从诫看着母亲身旁放着厚厚的资料和图纸,不解地问:“如果日本人打到这里,我们该怎么办?”林徽因说出了那句话之后,就继续翻着手中的稿纸。她心中早已有数,不打算离开。 几个月前,四川当地医院的药品已经极度短缺,林徽因的肺病时常复发。有人建议她去美国治疗,她却拒绝了,还把最后一点稿费寄给了前线的学生团体。她说:“就算我们什么也没有了,笔还在,文字还在,就还有一份责任。” 那段时间,她一边咳血,一边和梁思成整理着古建筑的研究资料。有一次她甚至挣扎着坐起来,为一本将要出版的建筑学讲义校对页码。每次梁思成劝她休息,她只回一句:“现在停下来,就是浪费时间。” 他们夫妇用尽了最后的力气,把保存下来的古建筑资料寄往重庆学术机构,再由学者转交给教育部,最终被归入国家档案。这些资料,在战争结束后,为中国古建筑研究提供了基础素材。 多年后,梁从诫回忆起母亲说“扬子江”时的神情,仍记得那句誓言,他说,母亲并没有打算逃,她只是早已准备好了最坏的可能,不愿让文化和责任随风而去。 林徽因并非军人,也不是政客,但她的力量并不弱于那些冲锋陷阵的人。她出身于书香门第,早年随父赴欧,后来赴美求学,在宾夕法尼亚大学主修建筑学,是当时极少数的中国女建筑师之一。回国后,她与梁思成共同投身古建保护和教学事业,亲自参与山西应县木塔等重要遗址的测绘。 抗战爆发后,他们带着全部研究资料,从北平一路辗转南下,每到一地就进行新的记录和保护。林徽因始终相信,建筑不仅是砖瓦,更是民族的记忆。 正是这个信念,让她在最艰难的时刻选择留下。她没有逃亡,也没有放弃。她用生命捍卫了一份属于中国文人的坚持。 多年以后,北京东城区的一处胡同口,立着一块不起眼的旧建筑碑,那是林徽因曾亲手测绘的作品之一。