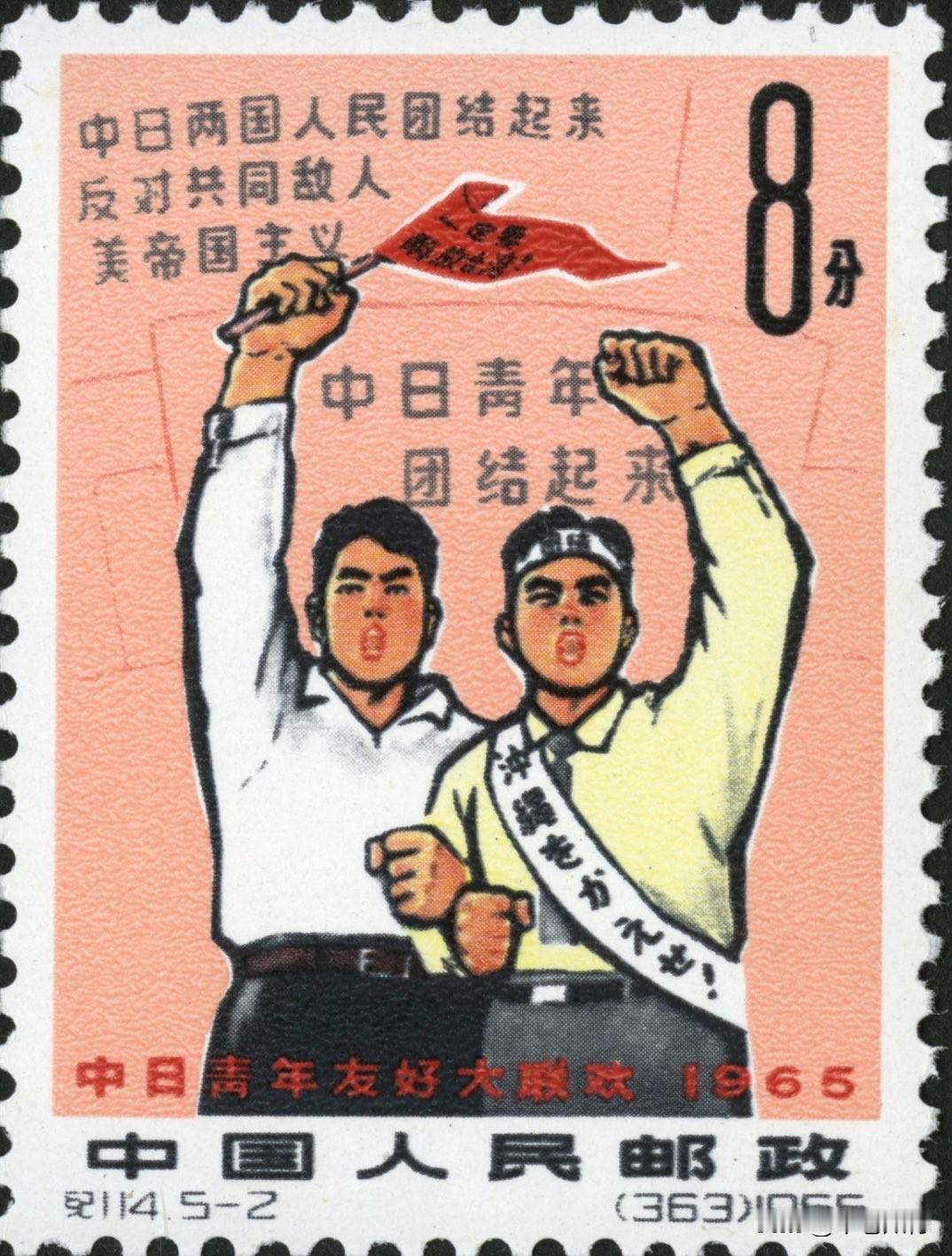

由于法国支持德国、日本、印度、巴西入常,所以在昨天召开的联合国大会上,我们明确提出日本没有资格入常。 有网友说:法国没有资格入常,二战迅速投降,对二战胜利毫无贡献,怎么让它入常了呢? 战败国是没有资格入常的,法国也应该退出五常! 投降国力保战败国是正常的,因为它怕再挨揍 法国本身就不应该在五常里面,自己都觉得理亏,所以想找个更离谱的进去,大家就不觉得他太差了。 法国无论是二战的贡献还是现在,都已经拿不上桌了。 我就不明白了,二战中,法国是最早投降的,并不是战胜国,他有什么资格成为五常? 默克尔执政时曾经说过,希望法国把联常理事国位子让出来,让整个欧盟变成常任理事国。 凑数的法国想在常任里面找两个小弟,不然连存在感都没有。 每当联合国安理会改革这个话题被摆上台面,法国的常任理事国席位就总会成为舆论风暴的中心,尤其是在它积极为德国、日本等国入常站台时,这种质疑声浪会变得格外响亮。 很多人一提到法国在二战中的表现,脑子里蹦出来的第一个词就是“投降”。1940年,号称拥有“欧洲第一陆军”的法国,在德军的闪电战面前仅仅坚持了六个星期便宣告溃败,巴黎沦陷,贝当元帅组建了与纳粹合作的维希政权。 这段历史,确实让法国在战胜国的阵营里显得有些格格不入,也成为了今天人们质疑其五常资格最直接、最有力的论据。一个连自己国土都无法保卫,选择迅速投降的国家,凭什么在战后分享世界秩序的最高权力? 这背后其实牵扯到更复杂的政治算计。对于英国首相丘吉尔而言,一个强大的法国是遏制战后苏联势力西扩、维持欧洲大陆力量平衡的关键。 他不希望一个被彻底削弱的法国出现在欧洲,那会让欧洲的权力天平过度向苏联倾斜。而对于戴高乐本人来说,他凭借着自由法国的旗帜和帝国的遗产,在国际舞台上为法国争取到了“战胜国”的地位。 他强硬地坚持,法国的大国地位不容置疑,否则法国就不会在战后合作的框架内全力配合。这种政治上的坚持,加上盟国地缘战略的需要,最终促成了法国的“破格”入常。这与其说是对法国军事贡献的奖励,不如说是一种基于现实政治利益的安排。 时间来到今天,法国支持德国、日本等国入常的行为,又被解读为一种“抱团取暖”的策略。有网友犀利地指出,法国是想通过拉拢一些同样存在争议的“伙伴”来稀释外界对自己的压力,甚至认为这是“投降国力保战败国”。 这种说法虽然刻薄,但也反映了一部分人的心态。他们觉得法国在五常中地位尴尬,无论是经济总量还是军事影响力,都与其他四常存在差距,需要寻找盟友来增强自己的话语权。 就连德国前总理默克尔也曾提出过,希望法国能将席位让给欧盟,由整个欧盟以一个声音在国际舞台上发言。这个提议虽然从未实现,却也精准地戳中了法国地位的微妙之处:它既是欧洲的领袖,又似乎不足以单独代表欧洲。 然而,我们也不能完全忽视法国在当今世界舞台上的实际影响力。抛开历史不谈,法国是欧盟唯一拥有独立核力量的国家,其军费开支常年位居世界前列,并且在全球范围内保持着军事存在和干预能力,从非洲萨赫勒地区到东欧,都能看到其活跃的身影。 在联合国,法国依然是提出决议草案最多的国家之一,其外交手腕和独立自主的外交传统,让它在许多国际事务中扮演着不可替代的角色。从这个角度看,说法国“已经拿不上桌了”可能也有些片面。 说到底,关于法国是否配得上五常席位的争论,本质上是一场关于历史、实力和未来世界秩序的复杂辩论。 它不仅仅关乎1940年的那场溃败,更关乎一个国家如何在历史的废墟上重塑自己的地位,以及如何在一个多极化的世界里定义自己的价值。 那么,一个国家的资格,究竟是应该由它在历史上的某个瞬间来定义,还是应该由它当下的实力和未来的潜力来决定?当年的政治安排,在今天看来是否已经过时?或许,这个问题没有简单的答案。

云侠

一个投降国,怂货,蹦跶啥呢?