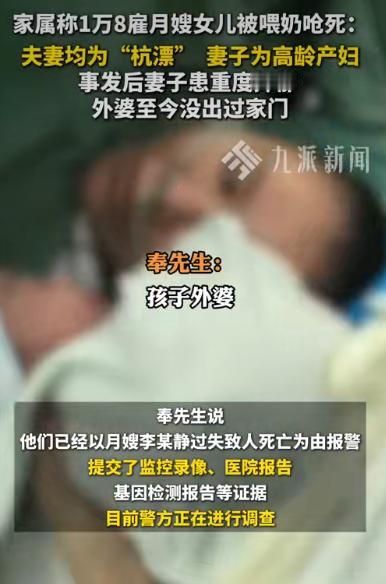

才几个月大的宝宝,穿着连体棉衣,小手还只会无意识地抓空气,就被推进了手术室——网上热传的这则消息,让无数宝妈宝爸瞬间揪心:宁波一家妇幼医院,女婴接受“微创手术”,结果没能下手术台。短短一句传闻,把“微创”两个字推上审判席,也吓坏一批正准备给孩子做类似手术的家长。真相到底如何?先把情绪放一边,咱们捋一捋信息。 先说“微创”这回事。听上去像“开小口、低风险”,其实不代表零风险。尤其是婴儿版微创:心脏跟核桃差不多大,血管比手机充电线还细,操作空间以毫米计算,医生得在放大镜下飞针走线,手一抖就可能出血、水肿、组织损伤。上海儿童医学中心做过总结:婴幼儿微创手术对团队配合、器械精度、麻醉管理要求极高,年龄越小,难度系数越呈指数级上升。一句话,切口小≠风险小,只是“表面伤口小”,内部该闯的关一个没少。 再说网传事件本身。截至目前,宁波当地卫健部门尚未发布正式通报,医院方面也仅表示“正在调查,后续统一回复”。信息真空期最容易滋生“听说”“据说”——有人说孩子是因为术后喉痉挛导致缺氧;有人怀疑术前评估不足;还有人把矛头指向“器械故障”。可没有官方报告,这些都只能算“路边社”。唯一可以确定的是:任何手术都有“万一”存在,哪怕是成熟术式,也不能给病人和家属打包票“百分百安全”。 很多家长并不知道,婴儿微创术前要做的评估比大人复杂得多:体重、凝血功能、器官成熟度、基础疾病、感染指标……任何一项不达标,都可能让“小切口”变成“大危机”。深圳儿童医院曾分享案例:一个5个月女娃做胆总管囊肿微创,术前讨论足足开了三轮,因为“囊肿太大+体重太轻+近期感染”,手术风险极高,最终靠多学科团队4小时鏖战才完成。换句话说,同样的手术,放在不同孩子身上,结局可能天差地别。 网络舆论场里,情绪常常跑在事实前面。有人把“微创”直接等同于“简单操作”,出事就骂医院“黑心”;也有人把锅扣在“父母太轻信”。可现实往往比标签复杂:先心病、肺囊腺瘤、胆总管囊肿……很多病不趁早干预,孩子可能连周岁都过不了,家长面前只有“做”与“不做”两条路,微创已是相对友好的选择。他们并非不知道风险,而是在“可能失去孩子”与“承担手术风险”之间,选了后者。 那么,到底该怎么给娃选手术?业内医生给出三条硬标准:一看团队年资——婴幼儿微创量有没有过千例;二看麻醉实力——小儿麻醉和成人完全两套系统;三看应急预案——有没有体外循环、ECMO、24小时ICU随时待命。如果家长拿到病历,医生却说不清“出血量多少要转开胸”“出现气栓几分钟内能处理”,那就别急着签字,再换一家评估,哪怕多跑几百公里。 回到宁波事件。在官方结论出炉前,任何站队都为时过早。我们能做的,是让讨论别只停留在“骂医院”或“怪家长”层面,而是借机把婴儿微创的风险、适应症、评估流程科普个明明白白。毕竟,下一次被推上手术台的,可能就是我们自己的孩子。愿那个小女婴得到公正的鉴定,也愿每位父母在签字前,都能被告知最真实的风险与希望——只有这样,“微创”两个字,才不会被盲目神化,也不会被无端妖魔化。来源:。小狗不吃鱼哦