打了个寂寞!泽连斯基发现俄军武器里,竟有大量来自美、英、德等国的零件。西方国家一边给乌克兰摇旗呐喊,一边却把高精尖的零部件卖给俄罗斯发大财?一边加油,一边递刀,双标玩得太明显了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 乌克兰前线的废墟里,工程人员从导弹坑里捡起一块块焦黑的残骸,送往技术实验室,可拆开一看,熟悉的英文型号、德国厂商编号、日系光学标志一个接一个跳出来,乌克兰人挨炸,炸他们的东西却来自“盟友”,这场战争的荒诞,是肉眼可见的。 最让人堵得慌的是精准打击武器里的核心部件几乎都来自西方,巡航导弹里插着美国制造的控制芯片,型号并不落后,甚至还对照得上民用市场的主流产品。 俄罗斯自己造的电子系统向来不以稳定著称,但加上这些产品后,导弹的导航、制导和抗干扰能力肉眼可见地上了一个台阶。 无人机的情况更夸张,从飞控板到信号处理模块,很多都能在欧美的消费级供应链里找到身影,表面上这些零件只是为家电、电脑、工业设备设计,可一旦掉到俄军工厂手里,换个程序、调整接口,就能变成战场杀器的核心器官。 问题不是单一武器,而是规模,几年下来,国际机构拆解几十种俄军装备,发现外国产件动辄就几百种。 无人机、导弹、雷达、坦克、光学系统全都“喜提”欧美日配件,俄军的研发成本借此被大幅压低,更新速度反而加快。 战场上那些能精准绕开防空,专挑关键目标招呼的飞行器,就是这些跨国零件的作品,乌克兰越挨打越觉得不是输给俄罗斯,而是输给全球供应链。 那么问题来了,既然西方对俄罗斯制裁喊了这么久,这些零件怎么还能成箱地流过去?路线并不神秘,只是没人真正想把它封死。 零件离开美国、德国、日本工厂时大多被归类为民用产品,型号本身也不属于绝对禁运项,到了中东、中亚,货物换包装、换文件,再通过贸易公司流向俄罗斯。 哈萨克斯坦短时间内进口的微电子数量暴增,在贸易数据上显得扎眼,可流程依然顺畅,土耳其、阿联酋更不用说,自由贸易区里电子元件如流水般周转,贴上“家电维修件”或“工业配套”标签,所有手续看起来都没有问题。 这一切畅通无阻不是偶然,而是多方默契的结果,经销商只看订单和利润,不看最终用途,中转国乐意做区域贸易枢纽,欧美企业更是“合规做表面,销售照走货”,对下游流向睁一只眼闭一只眼。 企业在公开声明里强调遵守出口限制,但供应链的多层结构正好给了它们大量回旋空间,只要文件齐全,没有人会主动追查最后在哪个工厂被拆箱,更不会有人愿意承担彻底切断这一市场的经济损失。 西方政府的态度也并不强硬,罚款往往杯水车薪,不足以改变企业行为,军民两用产品的监管本来就模糊,许多合同只需企业做一个用途声明即可通过审批。 监管体系并不是没有漏洞,而是漏洞本身已经成了某些国家维持出口灵活性的重要缓冲带,在政治层面支持乌克兰是必须的,但在经济层面牺牲企业利益则未必划算,于是才出现这样的景象:乌克兰拿到的援助越来越难得,而敌人手里的武器却越打越多。 这对乌克兰造成的不是单纯的物理伤害,而是一种逐层累积的无力感,防空系统的拦截成本远高于俄军无人机的成本,前线像是在打一场旷日持久的“亏损战”,能源设施不断被打击,基础生活反复瘫痪,民众承受着远超战场线的压力。 更深层的问题是信任的瓦解,乌克兰以为自己站在被保护的一边,却发现同一批国家既提供盾牌,又默许矛流向敌人,某种意义上,西方并没有真正站在某一方,而是站在贸易与利益的平衡线上。 当利益足够大,原则便容易变得灵活,俄罗斯正是看准了这一点,才得以在制裁阴影下维持武器产量甚至实现提升。 战争从来不是纯粹的武力对抗,而是供应链、财政能力和政治关系的交错博弈,乌克兰在前线拼命,俄罗斯靠曲折的采购渠道补血,而西方在两者之间寻找不至于损害自身利益的缝隙。

实在话

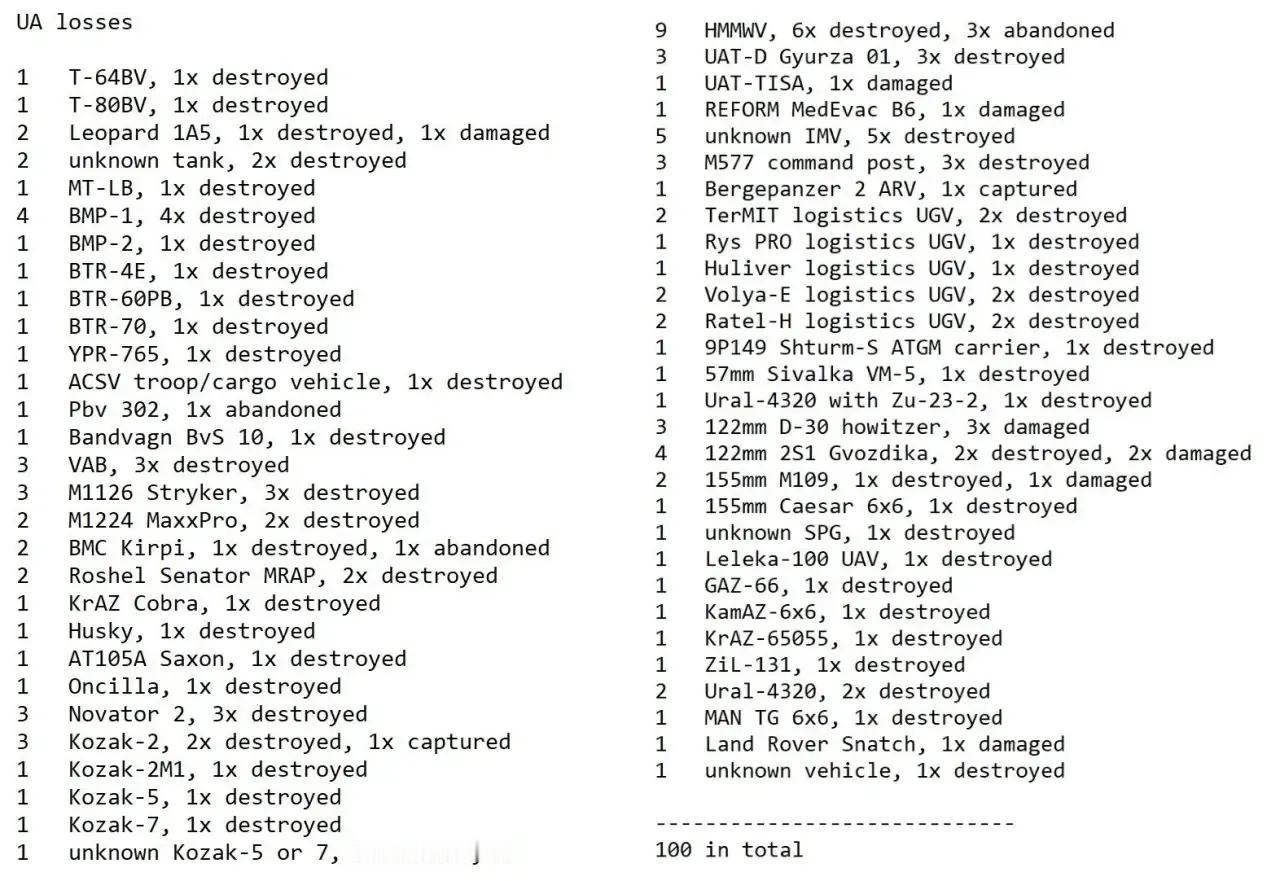

风浪越大鱼越贵!