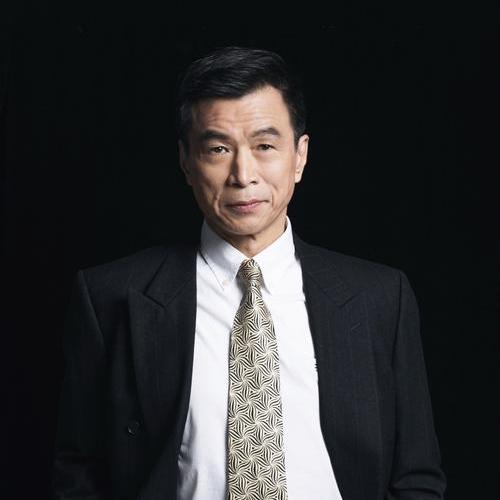

演员李天柱说:“拍《甄嬛传》时,我第一次见陈建斌,我说我是李天柱,幸会幸会,他只是哦了一下,再没讲什么,走了,说实话以我以前的脾气,你第一次这样子,我肯定就会讲,哎,小子,过来,我跟你说话,懂不懂礼貌啊?” 2011年,在北京某剧组化妆间里,台湾金钟奖影帝李天柱盯着镜中剃光头发的自己,手背上暴起的青筋紧攥着剧本。 他没想到,这场“从头再来”的戏,会让他以“苏培盛”之名,成为两岸观众心中的“清宫传奇”。 李天柱的名字,在90年代的台湾影视圈曾是“品质保证”。 他演过琼瑶剧里的深情男主,《烟雨蒙蒙》里痴缠的何书桓、《庭院深深》里隐忍的柏霈文、《青青河边草》里温柔的傅元凯…… 这些角色让他坐稳“琼瑶御用小生”位置,更在2006年凭《危险心灵》拿下第41届台湾金钟奖最佳男主角,成了台剧圈的“视帝”。 可2010年《甄嬛传》筹拍时,这位“台湾影帝”却站在了人生的岔路口。 彼时台湾演员北上已成趋势,李天柱也想试试新市场。 他翻遍《甄嬛传》剧本,一眼相中苏培盛,皇帝身边的“大太监”,戏份重、台词妙,是个能“出彩”的角色。 但现实给他浇了盆冷水。 在大陆,他这个“台湾视帝”等同于“新人”。 试镜时,他主动剃了头发,说“演员的头发不属于自己,角色需要就该剃”。 见导演时,他十分谦卑:“我可以演任何角色,只要对戏有帮助。” 可当他拿到完整剧本,心凉了半截,前10集里,苏培盛几乎是个“工具人”。 没有名字,只有“奴才”的自称。 戏份零散,连句完整的台词都少见。 他忍不住想:“要是这戏在台湾播,观众知道是我演的,会不会觉得丢脸?” 但箭在弦上,他咬咬牙:“既然接了,就好好演。” 进组后,李天柱做了三件事。 第一,当“新人”。 他给全组带台湾零食,主动帮场务搬道具,连场记的名字都记在本子上。 第二,挖细节。 他把剧本翻了十几遍,发现苏培盛虽是“奴才”,却极懂皇帝心思。 第三,磨演技。 他观察陈建斌演的雍正,皇帝发怒时,苏培盛该低头还是侧身? 皇帝开心时,他又该笑几分? 连咳嗽的轻重、走路的步幅,都反复推敲。 最让他触动的是与陈建斌的“初次交锋”。 试镜后,他主动找陈建斌打招呼:“我是李天柱,以后请多指教。” 陈建斌只“哦”了一声,转身就走。 李天柱心里憋屈,在台湾,后辈见了他都得恭恭敬敬喊“柱哥”。 可转念一想:“在这儿,我是新人,他凭什么要热情?” 他把这份委屈咽下去,专注演戏。 慢慢的,陈建斌发现这个“台湾来的影帝”不一样。 他对苏培盛的每个动作都较真,连给皇帝递帕子时,帕子该搭在左手还是右手都要琢磨。 他记台词极快,连皇帝随口提的“前日御花园的牡丹”,都能在下场戏里自然接话。 2011年底,《甄嬛传》开播。 李天柱没料到,这个“工具人”苏培盛会火成这样! 观众给他起外号“苏妃”,说他“比妃子还会哄皇帝”。 弹幕里刷“苏培盛的小心思比女主还多”,连剧中他递茶时指尖微颤的细节,都被观众截成动图疯传。 更意外的是,2012年《甄嬛传》登陆台湾。 当地观众没因“影帝演太监”惊讶,反而感慨:“原来李天柱不止会演琼瑶剧的小生!” 台湾媒体用“封神”形容他的苏培盛:“一个眼神,就把‘奴才的聪明’演活了。” 这波热度,彻底改写了李天柱的大陆事业线。 他不再是“台湾来的新人”,成了“会演太监的影帝”。 后来他接《如懿传》演乾隆,《鬓边不是海棠红》演商细蕊,观众都说:“李老师的每个角色,都带着苏培盛的影子,稳、准、有层次。” 李天柱常说:“苏培盛让我明白,演员没有‘应该演的角色’,只有‘该演好的角色’。” 从台湾视帝到大陆“苏培盛”,他褪去了“琼瑶小生”的光环,却在“奴才”的身份里找到了更广阔的表演空间。 这不是“降维”,而是“重生”。 因为他用演技证明,好的演员,能为角色“重新活一次”。 而《甄嬛传》的火爆,更像一面镜子,照见两岸影视的交融。 从台湾的琼瑶小生,到大陆的“苏妃”,李天柱用一场“清零”,完成了演员最珍贵的蜕变。 而《甄嬛传》里的苏培盛,也成了两岸观众共同的记忆。 它告诉我们,好的表演没有界限,好的角色,永远值得被看见。 就像李天柱说的:“演员的使命,就是让每个角色,都能在观众心里活过来。” 而他的“苏培盛”,做到了! 主要信源:(澎湃新闻客户端——40岁,我才觉得自己可以拍电影 | 专访陈建斌)