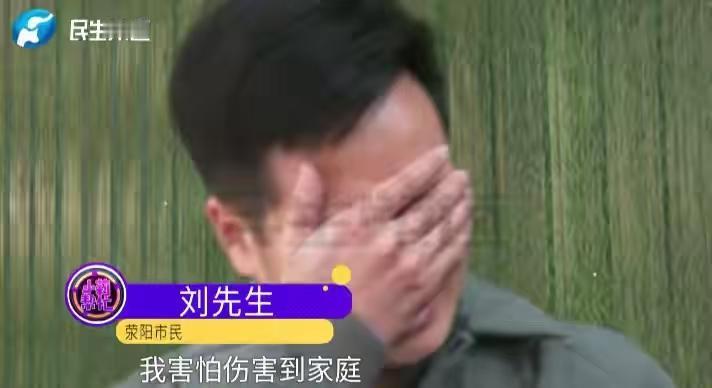

《男子哭诉妻子败光116万积蓄:他真有积蓄,还是把家庭现金流当成了个人资产?》 他说她“败光积蓄”,可问题是—— 那116万,真的是“积蓄”吗? 真正的积蓄,是定期存款、是理财产品、是写在婚前协议里的个人资产。 而他口中的“积蓄”,不过是十年工资流水的残值。 每个月发薪日打进卡里两万,转头就被房贷、车贷、孩子补习费、老人药费、物业水电抽走大半。 剩下的三五千,被老婆拿来买菜、添衣、维持这个家表面运转。 所谓的“积蓄”,从来不存在。 存在的只是一场错觉: 一个男人以为自己挣得多,就等于存得多。 他从没算过账,也从不参与家务决策。 他只知道:“钱我赚,你管。” 结果一觉醒来,余额归零,怒斥妻子“败家”。 可笑的是,他连她买了什么都说不清。 只模糊记得“报班”“买包”“旅游”几个词, 就像他记不清孩子班主任姓什么、丈母娘生日是哪天。 他在外拼杀,说“为了这个家”; 回家吃饭,说“别烦我,累”。 可当消费超出他想象时,他又跳出来质问:“你怎么花的?” 这不是愤怒,是父权式财政幻觉的破灭—— 他把自己当成唯一生产者,把妻子当成消耗者。 他忘了,无酬劳动也是经济行为: 接送孩子上下学=省下托管费; 照顾双方父母=替代护工支出; 维系亲戚关系=降低人际摩擦成本。 这些若换算成市场价,一年轻松十万起步。 可他看不见。 他只看见钱少了。 更深层的问题是:中国家庭普遍没有财务共识机制。 很多夫妻从不谈钱,一谈就吵。 男人怕“钱上交=被控制”,女人怕“不管账=离婚吃亏”。 于是演成双簧: 他假装信任,“卡给你,随便用”; 她心知肚明,却不敢大手笔规划,只能碎片化消费—— 给孩子多报一门课,给自己买件贵衣服,拉朋友去短途旅行…… 这些不是挥霍,是在窒息中抢呼吸权。 而当数字触底那天,悲剧才真正上演。 他哭诉“她毁了我半生努力”, 却从不说“我从未和她一起规划未来”。 他控诉“她不懂节制”, 却不问“为什么她要用消费证明存在?” 答案很简单: 因为在这个家里,她的声音不值钱。 只有花钱的时候,别人才会听她说“我要这个”。 你以为这是败家案? 不,这是沉默主妇的非暴力反抗史。 她没出轨,没离婚,没闹事, 只是用一张银行卡,悄悄完成了对无名生活的抗议。 最讽刺的是,这类新闻一出,舆论总站男人。 “活该!”“离了吧!”“女人就不能管钱!” 可没人问: 如果丈夫愿意每周陪她逛一次街,了解她的需求; 如果他能和她坐下来做一次家庭预算; 如果他肯承认带娃做饭也是价值…… 她还需要靠“花掉116万”来证明自己活过吗? 钱可以再挣。 但一个长期被无视的妻子,一旦开始用消费填补空洞, 这段关系就已经死透了。 别再问“为何败光积蓄”。 先问一句扎心的: 如果你从不过问她的日常,凭什么要求她向你汇报每一笔支出?女孑买皮包