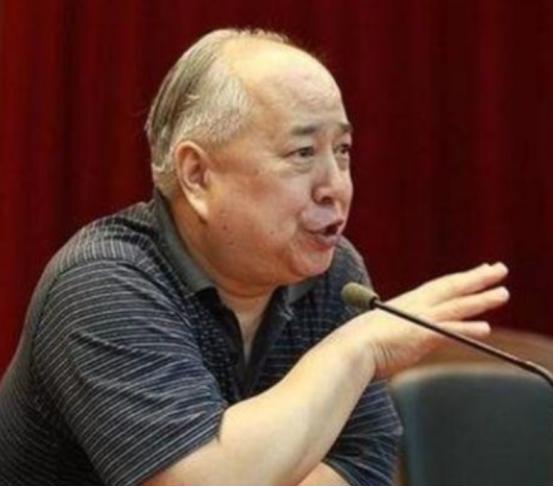

“中美差距有多大?”中国科学院院士姜伯驹一语惊人:“不是别人卡我们脖子,而是我们的教育把自己困住了!”钱学森之子钱永刚,也发出同样感慨:“中国教育缺的不是分数,而是无休止的刷题,将孩子们天生的好奇心和求知欲给抹杀了!” 我们常常为学生在国际比赛中斩获奖项而骄傲,成绩也好得令人咋舌,然而,一转眼,涉及到芯片、软件等核心技术时,我们却总感觉自己被人卡住了脖子,无法突破。 这个现象,怎么看都很矛盾,但中科院院士姜伯驹早就看透了,他直言,问题不在别人“卡脖子”,而在于我们自己的教育体系把自己给“困住了”。 我们的教育过于迷恋“标准答案”,课堂上,老师最怕学生提出不同的见解,而学生也最担心自己的答案与别人不一致。 这种单一的“标准答案”思维模式,慢慢把学生培养成了解题高手:只要题型见过,步骤就能条件反射般写出来。 然而,创新并没有标准答案,创新正是要去解决那些没有现成答案的问题,而我们培养出来的学生,习惯了走别人已经铺好的路,面对未知的挑战时,甚至连迈出第一步的勇气都快没有了。 对比美国的课堂,大家可以发现很大不同,在美国,学生们被鼓励辩论,失败是可以接受的,甚至学生敢直接和老师对话。 这种教育氛围,培养了他们敢于思考和提出质疑,而我们呢,学生们进入大学后,往往得接受教授的“补课”,教他们如何思考,如何提问。 虽然我们有那么多拿奖的学霸,顶尖的奥赛金牌,但真正能够做出创新成果的科研人才却寥寥无几,根源就在这。 除了思维方式上的枷锁,另一个问题就是教育的功利化,现在的教育已经不再是为了培养学生的好奇心、求知欲,而是为了一项又一项的考试和升学目标。 升学率成了最强的指挥棒,几乎所有人都只关注分数,孩子们为了应付这些考试,从早到晚背书,周末还要泡在补习班里,压根没有时间去做自己感兴趣的事。 这种背后的压力正在消磨孩子们天生的好奇心,甚至对知识本身产生了排斥,钱学森的儿子钱永刚曾痛心疾首地指出,这种无休止的刷题,正在“扼杀”孩子们的好奇心。 而且,调查数据显示,超过六成的学生承认,做题的主要动力就是为了应付考试,就这样,不能立刻产生考试成绩的学科,比如基础理论,就被学生们渐渐抛在一边。 姜伯驹院士的“钱学森班”一直在努力让学生明白学习的真正意义,而不少家长却觉得这类课程“没用”,因为它不能直接提高成绩。 可他们忘了,所有的创新,都是从那些最初看似“没用”的知识和好奇心开始的,更可怕的是,这种急功近利的教育方式正在把我们的知识根基一点点掏空。 姜伯驹院士曾批评当前的数学教材,把原本严谨的几何证明换成了轻松的剪纸游戏,表面上看,这样的教材“贴近生活”,但它却牺牲了数学的灵魂,逻辑推理和抽象思维的训练。 学生连基本的逻辑能力都没有,怎么去从事高端科研呢?不仅是数学,科学教育的基础同样不牢靠。 很多小学的科学课,竟然是其他学科的老师临时“兼任”,连个简单的实验都做不好,怎么能激发学生的科学兴趣? 这样的教育失误比大学教育的问题更严重,因为创新的种子应该从小学时代就开始播种。 最关键的是,学科和产业之间的脱节现象愈发严重,工程师不懂数学,学数学的却不知道怎么将其应用到实际工作中。 我们的教育体系就像一台精密的机器,但它只生产一种模式的学生,忽视了学生的多样性和创新能力。 姜伯驹院士说的对,问题的根源就在我们自己的教育体系,思维、价值和知识上的种种问题环环相扣,正是这些问题构成了我们今天创新困境的根本原因。 如果我们想要突破这个困境,就必须让教育回归本质,砸碎以分数为唯一标准的枷锁。 只有在一个鼓励独立思考、尊重创新的环境中,我们才能培养出真正能够解决未来难题的人,才能真正掌握自己的命运。