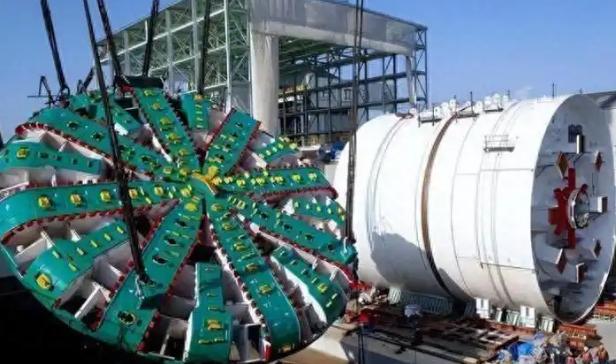

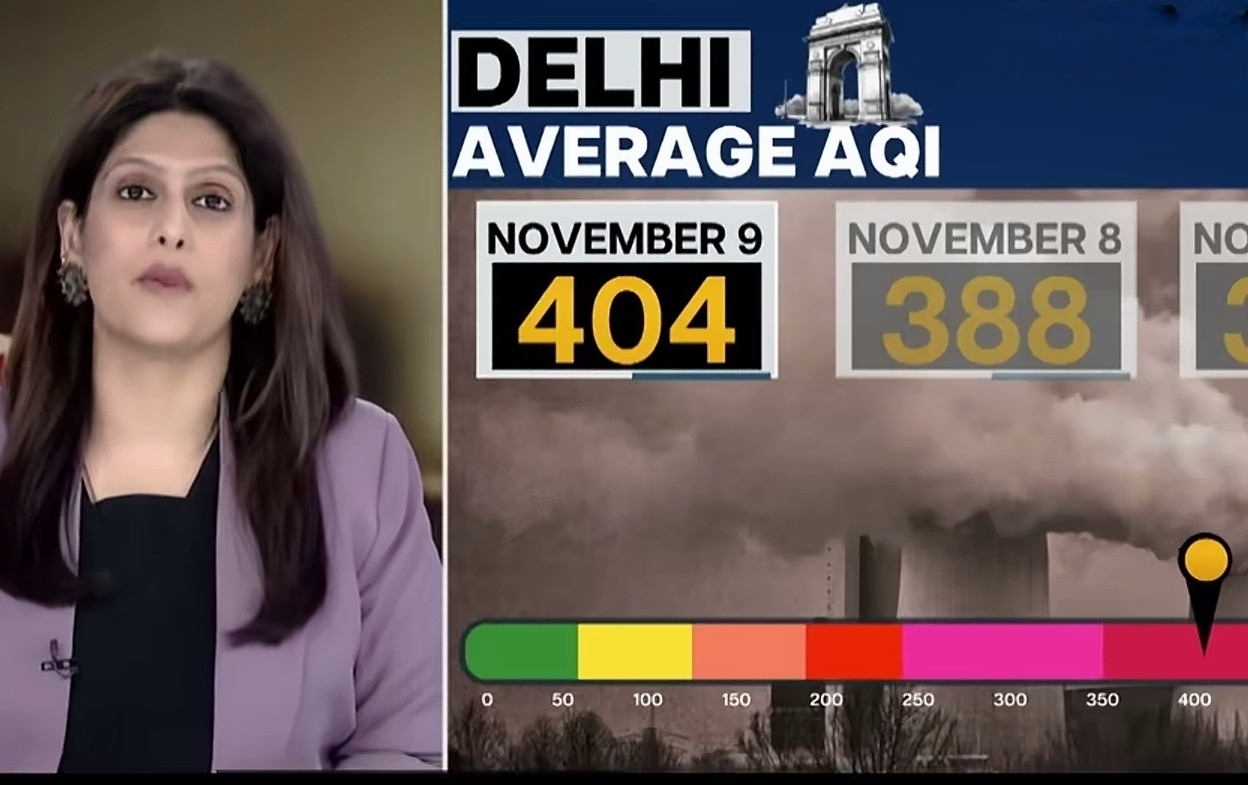

印度又闹笑话!花10亿美元购买中国8台盾构机,想着借此学习,谁料,拆解后竟然不会组装,最后又不得不求助于中国! 印度最近在购买中国盾构机的过程中犯了一次大错误,这件事看似只是一个技术失误,却揭示了很多关于技术转移、产业发展和地缘政治的深层次问题。 首先,印度购买了8台价值10亿美元的中国盾构机,打算用于孟买的基础设施建设。 盾构机是一种非常复杂的设备,它不是一台普通的机器,而是高度整合的技术产物,包含了上万种精密部件,要求极高的装配精度,任何一点出错都会影响整体功能。 为了适应孟买的复杂地质条件,这些机器还进行了特别定制,刀盘的设计、角度和布局都有严格要求。 然而,印度的工程师们低估了这一点,他们认为只要拆开机器研究一下,自己就能搞懂所有技术,结果拆解后却发现,机器不仅装不回去,而且技术系统也完全搞不懂。 这台盾构机的“大脑”是一个复杂的智能控制系统,而这些系统和程序是中国工程师经过多年积累、精心设计的。 印度的工程师即使拆开机器,也无法理解这些程序的内在逻辑,再加上核心部件如稀土永磁电机,印度连制造这些部件的能力都没有,所以就算把物理部件组装起来,这台机器也只是空壳。 最终,印度不得不请中国厂商派工程师来帮忙,这件事背后最显著的一个问题是,印度并没有充分理解技术转移的复杂性。 他们以为买了机器就能掌握技术,殊不知,制造这类高端设备的能力远不止是拼凑零件那么简单。 技术背后是一整个生态系统,包括研发、设计、制造、测试、调试等多个环节,而这些环节只有长期积累的工业基础才能支撑。 印度当前的工业水平,尤其是在高精密制造领域,仍有很大差距,事实上,印度并非第一次犯这种错误。 早在2019年,他们就试图通过拆解类似设备来获取技术,但同样以失败告终,他们甚至试图挖角中国的技术人员,但很快发现,没有整个产业体系的支持,单靠一个专家也无法弥补技术空白。 这是一个很深的教训:仅仅拥有一件技术产品,不代表你拥有生产这种产品的能力,技术不仅仅是物理上的部件,背后还有一整套完整的知识和经验。 然而,印度的问题并不仅仅出在技术上,政治因素也在其中起了作用,加勒万冲突后,印度对中国工程师的签证进行了限制,这个充满政治色彩的决策直接导致了问题的恶化。 当印度急需解决盾构机的技术难题时,却被自己设置的障碍卡住了,结果,盾构机在孟买的工地上闲置了18个月,工程停滞不前,工人们照常领工资,但项目延期带来的违约金却不断上涨,经济损失巨大。 最终,在经济压力面前,印度不得不放下架子,重新联系了中国的原厂工程师,支付了额外的技术服务费,才终于让盾构机重新组装好。 这一过程不仅仅是技术问题,它深刻体现了国际关系中的技术依赖性和地缘政治的影响。印度想通过“走捷径”来避免依赖中国的技术,结果却陷入了更深的经济困境。 从这个事件中,我们可以看到现代尖端技术的一个重要特点:它是一个整体,不可能简单拆解或复制。 一个国家的真正竞争力来自于其完整的产业链和技术体系,而不是单纯地购买一些设备或技术。 对于印度来说,这次经验的教训不只是经济上的损失,它更应该促使他们认识到,想要在全球竞争中占据一席之地,必须脚踏实地建设自己的工业基础,而不是依赖外部技术。 印度花了10亿美元买了8台盾构机,这些机器现在正在地下为孟买的基建工作挖掘隧道。 但从长远来看,这10亿美元真正应该带给印度的,不只是这些设备,而是一个教训,只有建立起自己的技术体系和产业生态,才能真正掌握未来的竞争主动权。