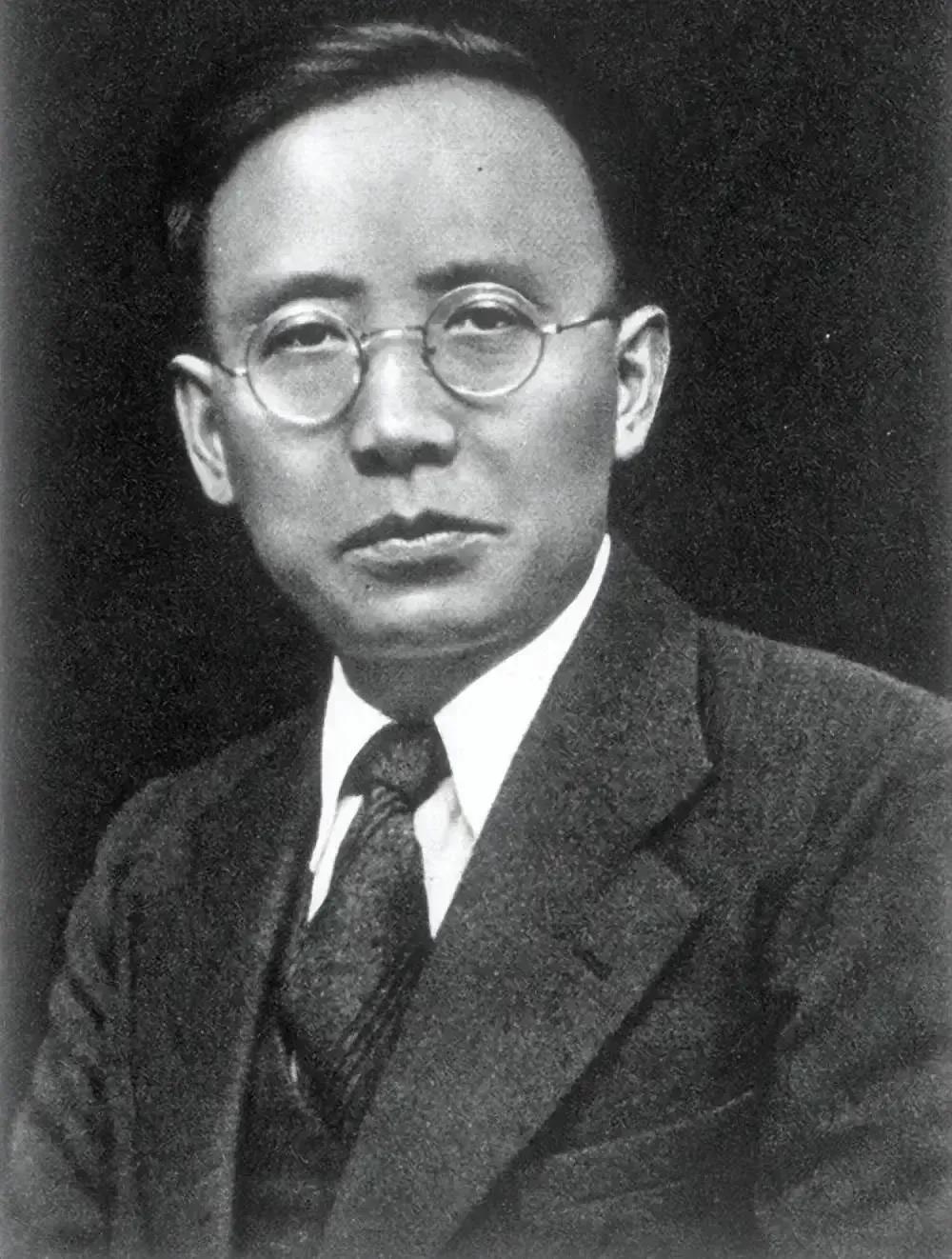

1912年,郭沫若和张琼华完婚。洞房之夜,因嫌妻子太丑,郭沫若冷着脸,转身就走。谁知,张琼华卑微哀求:“求你了,跟我生个孩子吧…”可郭沫若没有回头。 这一幕,成了张琼华此后一生命运的分界线。 而他们的故事,还要从一年多前说起。 当时,郭沫若在外地读书,满脑子都是新文化、自由恋爱、个人选择。 那天,他突然收到父亲来信,说为他订下一个门当户对的媳妇,对方名叫张琼华,识字,会做家务,还是“天足”。 母亲见过人,说长得清秀,做媳妇再合适不过。 郭沫若原本对包办婚姻抵触,但听到“文化好”“长得也不错”,心里那点坚持被现实悄悄压了下去。他点头同意了,也没再追问。 等到张琼华被八抬大轿送进郭家,她颤着手下轿的那一刻,露出的是一双缠得细细的小脚。 和信里描述的完全不一样。 他当时脸色直接沉下去,但好歹还是撑着走完了礼节,只是不再看新娘第二眼。 新婚夜的尴尬就更加剧烈。 张琼华像所有期待婚姻的年轻女子一样,提前几天就把新房擦得一尘不染,还悄悄把嫁妆里的绣帕摆得整整齐齐。 她想要给夫君一个温暖的开始,却没想到,自己连被看一眼都是奢侈。 那天夜里,她独自坐在床沿,听着门口的脚步声渐远,心里像被掏了个洞。 第二天,第三天,直到第五天,郭沫若连一句像样的话都没跟她说。 第五天,他拎着书箱准备再次赴学,张琼华追到村口,小心翼翼地给他塞了一包干粮。他甚至没接,脚步不停地走了。 从那之后,一去就是二十多年。 而张琼华的人生,从婚礼结束的那天起,就像陷入了一场没有尽头的等待。 没有丈夫的笑脸,也没有孩子的哭声,有的只是忙不完的家务、伺候公婆的琐事,还有夜深人静时压得她喘不过气的孤独。 她从没抱怨过一句,只是在村里人问起她丈夫时,总会微微低下头,说一句:“他在外读书,很忙。” 谁也不知道她晚上睡不好觉,谁也不知道她多少次看着空荡荡的房间发呆。 而远在异国的郭沫若,早已另起炉灶,娶了日本妻子,后来又与明星于立群有了家庭,孩子一个接一个地出生。 热闹、繁忙、激情、文学、事业……他的人生像火焰一样往上窜。 而张琼华,却像被遗忘在凉井里的旧瓦罐,没人看,没人管。 直到郭沫若中年回来,他听父亲提起这位自己从未真正当过妻子的女人,才意识到张琼华守着这个家已经二十多年了。 他在宗族面前给她深深地鞠了一躬。 这是他能给的全部体面。 张琼华当场哭得泣不成声,不是因为委屈,也不是因为感动,而是因为这一声迟到的“尊重”,足足让她等了半辈子。 可尊重算什么呢?陪伴没给,孩子没给,婚姻没给,她所有能抓住的,只剩一个“郭家媳妇”的名分。 她一直这样过到晚年。公婆去世后,老屋里只剩她一个人。 她白天洗衣做饭,晚上点一盏昏黄的油灯,守着郭沫若留下的几本旧书。 哪怕如此,她一年到头还会给郭沫若寄干菜、寄点家乡味道,像一个永远等候归人的妻子。 直到晚年身体撑不住,她才答应接受一点赡养费。 再后来,郭沫若的女儿们回乡办活动,特意去看她,一声“妈妈”,叫得她几乎哭成了个孩子。 那一刻,她终于像真正被承认了一回。 可她这一生,本来就应该被温柔以待。 她本该是一个妻子,一个母亲,一个有人疼有人爱的女子,而不是被时代、被婚姻、被丈夫丢在原地的影子。 张琼华的悲剧,不是长得不够美,也不是脚不够大,而是她生在了一个女人命运被别人安排的时代。 一个没有选择、没有反抗、没有逃脱空间的时代。 郭沫若给她的,只是一场名义上的婚姻,却夺走了她做妻子、做母亲、做自己的权利。 而最讽刺的是——她用二十多年的坚守换来的,只是一声迟到的“谢谢”。 一个女人的青春、梦想和人生,远远不该被这样轻易浪费。 封建婚姻里,像她这样的女子不止一个,也不是最后一个。 她们不叫妻子,也不叫爱人,她们只是“家里的那个人”。 她们做饭、照顾老人、守着空房子,却从未拥有过属于自己的幸福。 张琼华的一生,让人心酸,也让人警醒: 一个时代的进步,首先应该体现在给每一个人,尤其是女性——完整的、真正的选择。 不是听命,不是忍耐,而是可以自由决定自己的人生。 而她,用整整半辈子的沉默,为这句话做了最痛的注脚

風泠lin

呵呵