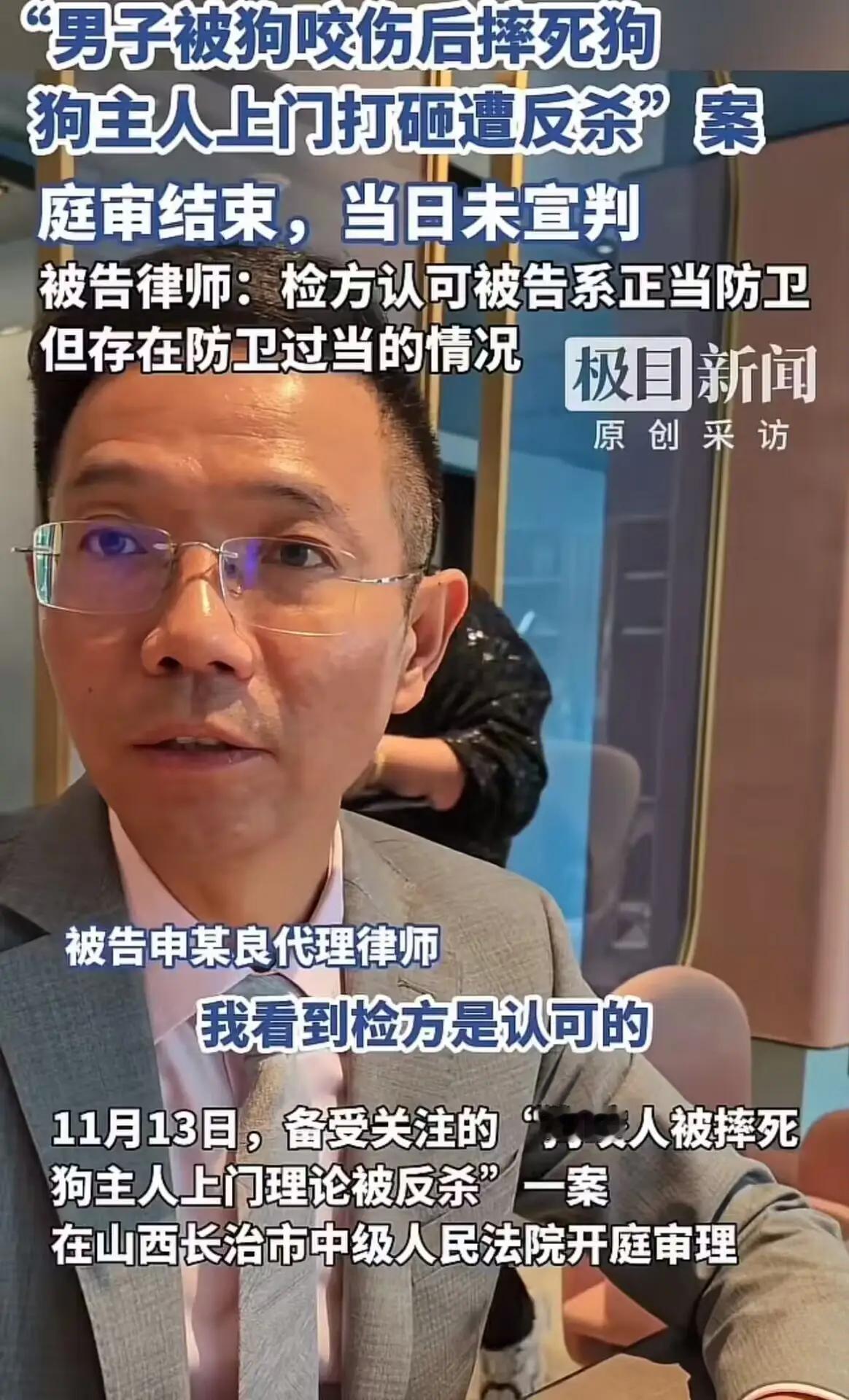

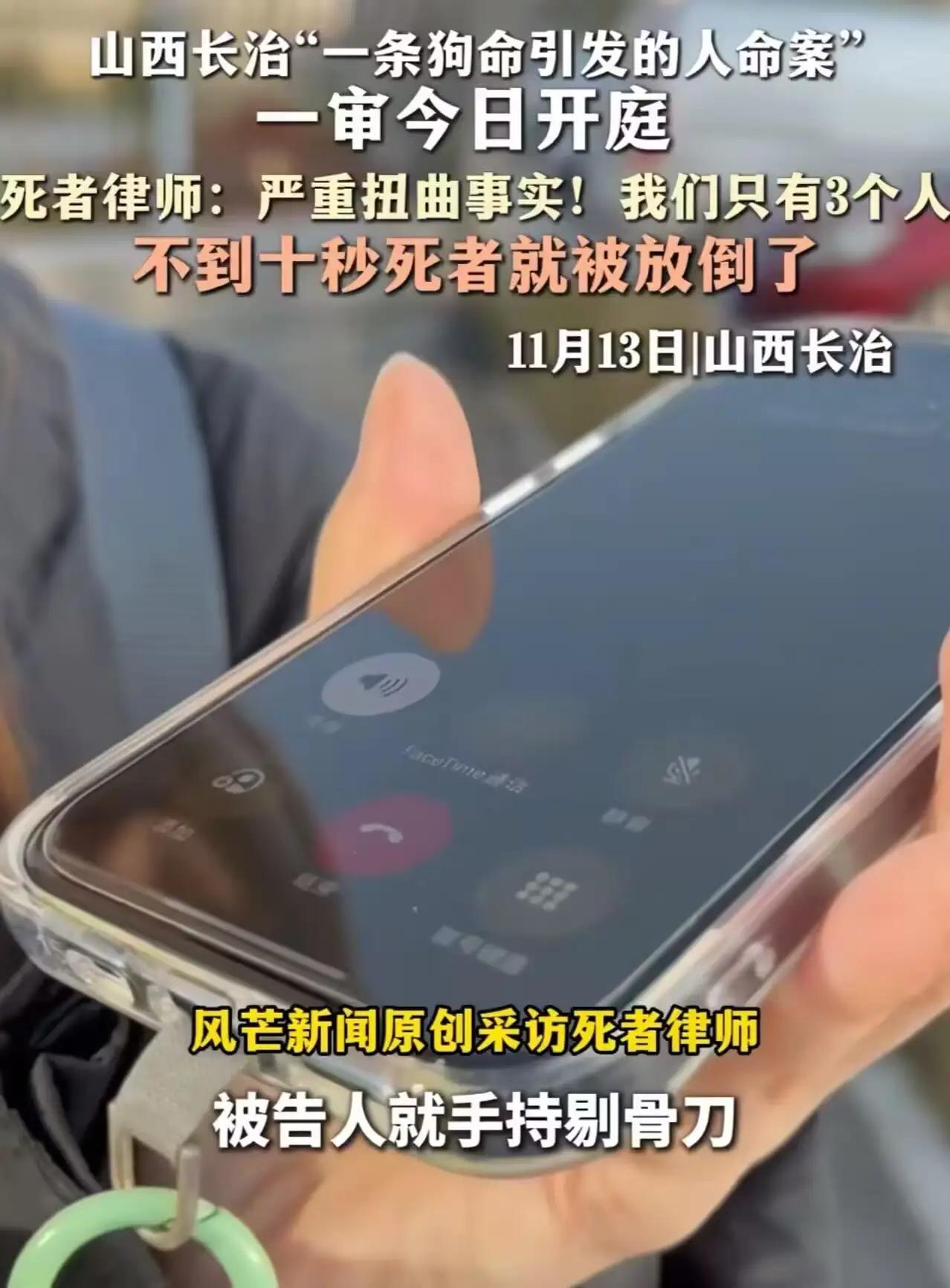

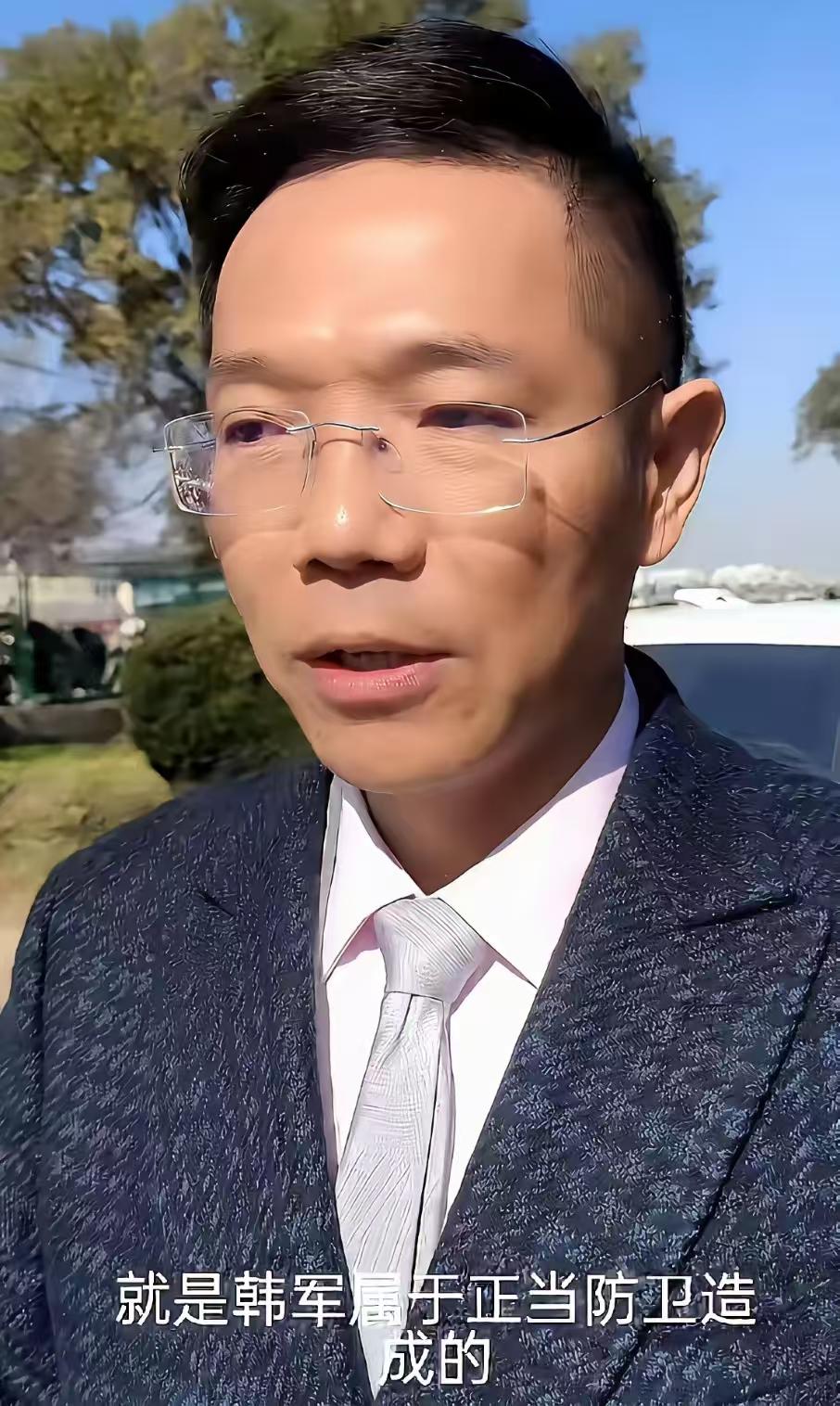

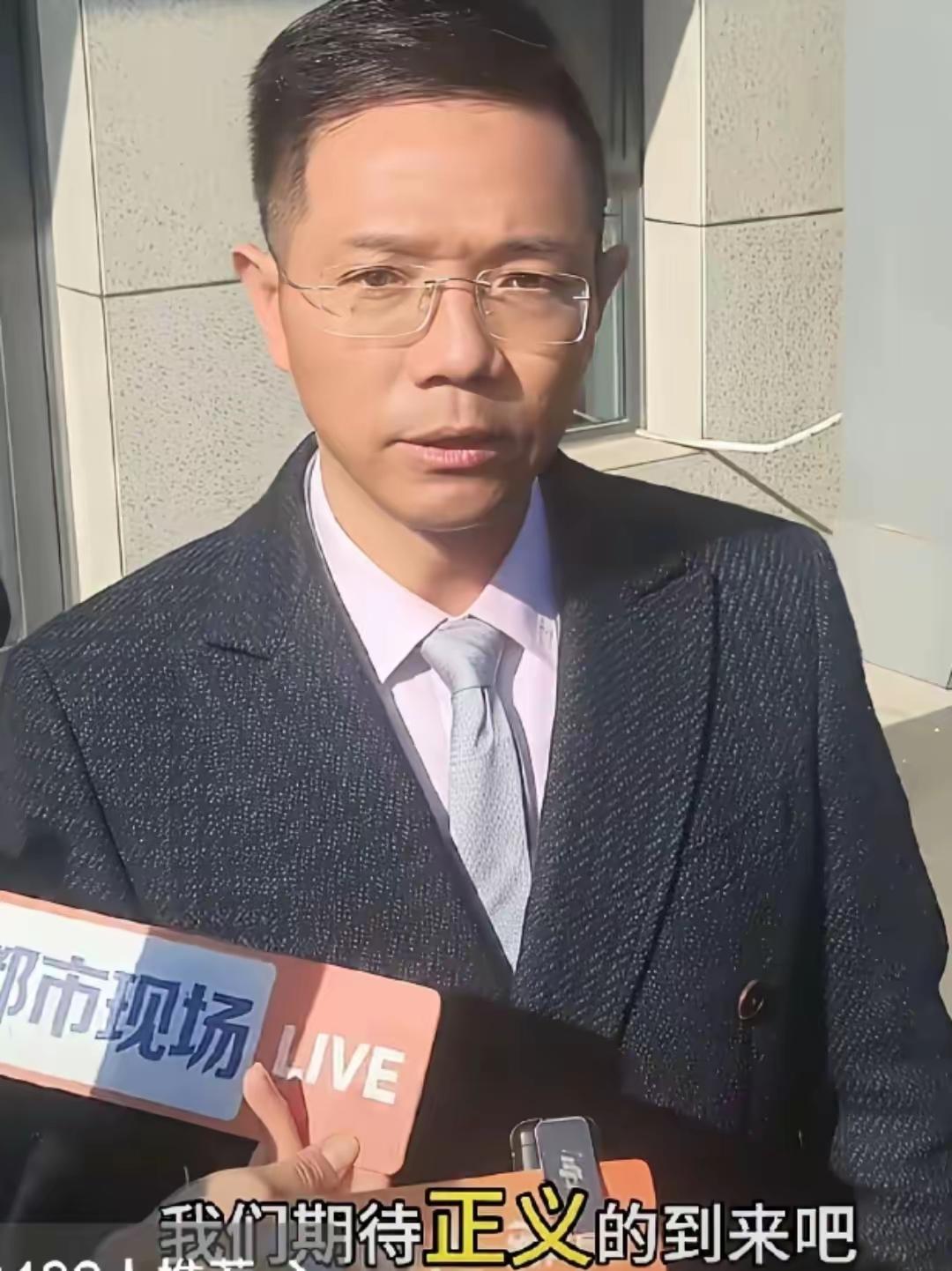

近日,山西长治发生了一起令人震惊的命案,引发了社会的广泛关注。事件的核心围绕着一场看似普通的家庭纠纷,却因为其中复杂的法律争议和公众的情感共鸣而成为焦点。尤其是案件中,死者被捅了多刀,令人难以理解的是,肇事方竟然被认定为正当防卫。这一判决 事件的起因可以追溯到一次家庭矛盾的激化。据死者妻子陈女士描述,事发当天,她和丈夫李先生正与邻居发生争执。争执的起因是一域内随意出入,扰乱了邻里安宁。陈女士表示:“我们砸了玻璃,是为了制止狗的乱跑,不是为了伤害任何人。那时候我们只想让狗离开,没想到事情会变得这么严重。”她的语气中满是无奈和愤怒,“我觉得我赔偿的事情都处理得差不多了,怎么会变成这样?我老公怎么会被捅成这样?这完全就是故意伤害!” 据现场目击者描述,事发当时,邻居李某因狗闯入其家中而情绪激动,双方爆发了争执。争执过程中,李某情绪激动,手中似乎拿着一把刀,向李先生刺去。李先生被多次刺中,倒在血泊中。邻居们试图制止,但李某似乎失去了理智,继续挥刀攻击。最终,李先生因失血过多,经抢救无效身亡。 然而,案件的判决结果却令人感到震惊。法院认定,李某的行为属于正当防卫。这一判决引发了死者家属的强烈不满。死者的律师在庭审中愤怒地指出:“这绝对不是正当防卫!对方完全是在引导舆论扭曲事实!李某在多次刺杀李先生的情况下,还能被判定为正当防卫,简直令人难以置信。”律师强调,李某的行为明显超出了正当防卫的范围,是故意伤害甚至是蓄意杀人。 死者的妻子陈女士在庭外接受采访时情绪激动:“我们只是想保护自己和财产,怎么会变成这样?我只知道,我的丈夫被捅了这么多刀,怎么还能说这是正当防卫?那分明就是故意伤害!我觉得法律没有保护我们,反而保护了伤害我们的人。”她的眼中满是愤怒和无助,似乎难以接受这个判决。 这起案件引发了社会对正当防卫界限的广泛讨论。在我国法律体系中,正当防卫的定义是为了保护国家利益、公共利益或本人及他人的人身、财产安全,免受正在进行的不法侵害,采取的制止措施。正当防卫必须符合“正在进行的侵害”和“必要的防卫限度”两个条件。而在本案中,法院判定李某的行为属于正当防卫,意味着法院认定李某在当时的情势下,采取了合理的自我保护措施,没有超出必要的范围。 然而,许多法律专家和公众对此判决提出质疑。有人认为,李某连续多次刺杀李先生,明显超出了自我保护的必要范围,属于故意伤害甚至蓄意杀人。根据刑法,故意伤害他人身体,情节严重的,最高可以判处死刑。即使在某些情况下可以认定为正当防卫,也应当考虑到防卫行为的合理性和必要性。而本案中,李某的行为似乎已经超出了合理的防卫范畴。 此外,案件中还涉及到证据的认定问题。李某的辩护律师强调:“我们提供了现场监控录像和证人证言,显示李某在被多次刺伤后,仍然进行反击,这是自我保护的表现。而对方的行为明显超出了自卫的范围,应该认定为故意伤害。”然而,法院的判决似乎没有充分考虑这些证据,只是依据表面证词和现场情况做出了判定。 公众的反应也非常激烈。有人在社交媒体上发文表示:“法律应当保护弱者,不能让恶意伤人者逍遥法外。”也有人质疑:“这是不是司法的偏差?难道我们就要接受一个‘多刀捅人还算正当’的判决吗?”一些法律界人士呼吁,应该对正当防卫的界限进行重新界定,确保法律的公平公正。 更令人关注的是,案件中涉及到的“狗命引发的人命案”也折射出社会对于动物保护与人身安全的矛盾。在事件中,狗的行为引发了邻里之间的争执,最终演变成了命案。这也引发了关于宠物管理、邻里关系以及公共安全的讨论。有人指出,宠物管理不善可能会引发邻里矛盾,甚至危及人身安全。如何在保护动物权益的同时,保障人们的安全,成为亟待解决的问题。 同时,也有人呼吁加强法律宣传和教育,让公众更清楚正当防卫的法律界限,避免因误解法律而导致悲剧重演。法律不仅是维护社会秩序的工具,更是保护每个人合法权益的屏障。只有在法律的框架内,理性处理冲突,才能最大程度地减少悲剧的发生。 这起案件也提醒我们,家庭内部的矛盾应当通过合法途径解决,而不是诉诸暴力。家庭成员之间应当保持冷静和理智,遇到问题时可以寻求法律援助或调解,而不是以暴制暴。社会也应当加强对邻里关系的调解和公共安全的管理,减少类似事件的发生。 总结来看,山西长治这起“狗命引发的人命案”不仅仅是一场家庭争执,更是一场法律与道德、正义与情感的激烈碰撞。法院判定肇事者为正当防卫的裁决,虽然在法律层面可能有其依据,但在公众的心中,却留下了深深的疑问和不满。这起案件提醒我们,法律的公正性和权威性必须得到尊重和维护,不能因一时的情绪或误解而偏离正义的轨道。只有不断完善法律制度,增强全民的法律意识,才能让社会更加和谐安定,让每个人都能在法律的保护下,安居乐业,幸福生活。什么是正当防卫? 赵某某伤人案