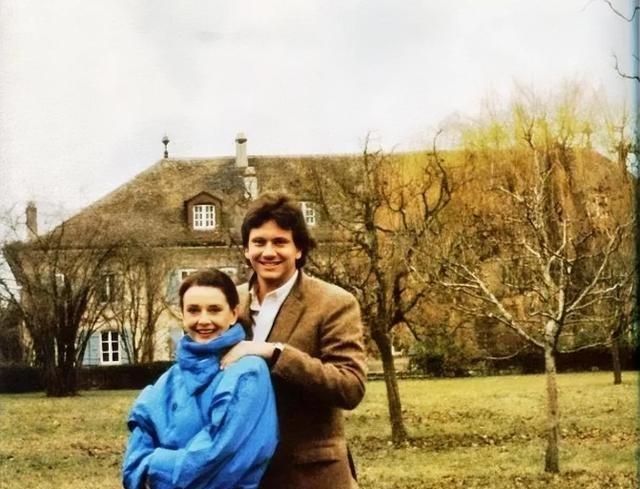

1993年,63岁的奥黛丽·赫本和她的儿子,在家门口拍下了最后一张照片 瑞士托洛肯纳兹的冬天,空气清冽,阳光柔和,赫本家门口,一张温暖的母子合影悄然定格。 她和长子肖恩站在门前,笑容平静,没有化妆,没有灯光,只有岁月的痕迹和眼底的慈爱。 这一幕,比她任何一部电影都更打动人心,因为那是她完成一生使命后的告别,也是一位母亲最真实的样子。 在很多人眼里,赫本好像从一出现就自带光环,但真相远没那么轻松,她出生于1929年比利时布鲁塞尔的一个贵族家庭,是那种“含着金汤匙”的孩子。 然而命运从不按剧本走,二战爆发后,她随母亲搬到荷兰,原以为能避开战火,结果德国很快占领了整个国家。 那个时候,她才十几岁,却已经见惯了断粮、轰炸、街头枪声,最夸张的是,她曾被迫挖郁金香球根来充饥,这听起来像电影情节,但她真的靠花根活了下来。 这种极端的童年经历,不但影响了她的身体健康,也在她心里埋下了对“饥饿孩子”的敏感。 很多年后,她在非洲看见营养不良的儿童时,说自己“仿佛看到了过去的自己”,这不是作秀,而是真正的共情。 她不是那种站在台上说几句漂亮话就走的人,她是真的蹲下身子,抱着孩子,一口口喂饭。 《罗马假日》上映后,赫本一夜爆红,那个骑着摩托、剪着短发的“安妮公主”,成了无数影迷心中的永恒女神。 她拿下奥斯卡最佳女主角,时尚圈也把她捧成了“优雅教母”,之后十几年,她主演的几乎每一部电影都是经典,《龙凤配》《蒂凡尼的早餐》《窈窕淑女》……她定义了“好莱坞黄金时代”的美学。 但真正让人佩服的是,她从未被这些头衔捆住,到了80年代,她几乎彻底告别了影坛,不是因为“年纪大了”,而是因为她选择了更重要的事,去联合国儿童基金会当亲善大使。 她说:“我曾是战争中的孩子,所以我不可能对这些小孩的苦难视而不见。”这句话背后,是一次次实打实地前往饥荒地区,埃塞俄比亚、苏丹、孟加拉、越南,她都去过。 不是走马观花,而是真的走进难民营,去看、去摸、去听、去帮。 1992年,她被确诊罹患罕见的腹膜癌,医生建议她静养,但她却坚持前往索马里,那时索马里正在经历严重的饥荒和内战,很多孩子连喝水的容器都没有。 有记者问她:“你不怕吗?” 她只说了一句:“我不能假装没看见。” 那一次,她坐在尘土飞扬的难民营里,面容已经明显消瘦,但还是微笑着给孩子们喂食、打疫苗,那不是“明星下基层”的宣传片,而是真切地把自己完全交给了这些需要帮助的人。 她回到欧洲后不久,病情迅速恶化,那张与儿子的最后合影,就拍摄于她去世的几天前,没有告别仪式,没有最后舞台,只有静静落下的雪,和她脸上最后的安宁。 赫本曾有过两段婚姻,虽然都未能走到最后,但她始终把“母亲”这个身份放在第一位,她说:“我可以放下红毯,但我不能放下孩子。” 她的长子肖恩,是她生命中最重要的角色之一,即使在她最忙碌的演艺高峰期,她也坚持亲自照顾孩子,拒绝让保姆全权代劳。 晚年,她与伴侣罗伯特·沃德斯共同生活,两人虽未登记结婚,却相伴多年,赫本称他为“灵魂伴侣”,说这段关系给了她真正的安稳与理解。 她去世后,肖恩成立了“奥黛丽·赫本儿童基金会”,继续投身人道主义工作,他说:“妈妈不只是一个明星,更是一个信念,她教我什么才是真正的责任。” 这个基金会至今仍在全球运作,为贫困与战乱地区的儿童提供教育、医疗与营养援助,赫本的爱,不是随着她的离世而结束,而是通过下一代继续流动。 如今的娱乐圈,话题变得越来越短,热度来得快也去得快,但赫本却是那种即使离开三十年,依然被全球缅怀的人。 联合国为她立雕像,命名为“奥黛丽精神”;美国总统授予她总统自由勋章;时尚界至今仍将她视为“永恒的优雅模板”。 但她自己从不迷恋这些荣誉,她曾说:“优雅不是穿什么,而是你选择如何对待这个世界。”这句话,可能比任何一部电影都更能代表她。 她证明了,美丽和智慧、优雅和担当并不冲突。她没有喧闹的口号,没有高调的姿态,但她踏实地做了许多明星不愿做的事,她没有去“卷红毯”,而是选择“卷沙土”,在最需要的地方留下身影。 那张1993年的照片,看似不起眼,却比任何一座奖杯都更有分量,它不是告别,而是传承的起点。 奥黛丽·赫本没有留下豪言壮语,她留下了一种态度:面对苦难不回避,面对责任不逃避,面对爱永远不吝啬。 她的一生,是优雅的,更是有力量的。

用户79xxx60

文案写得真好