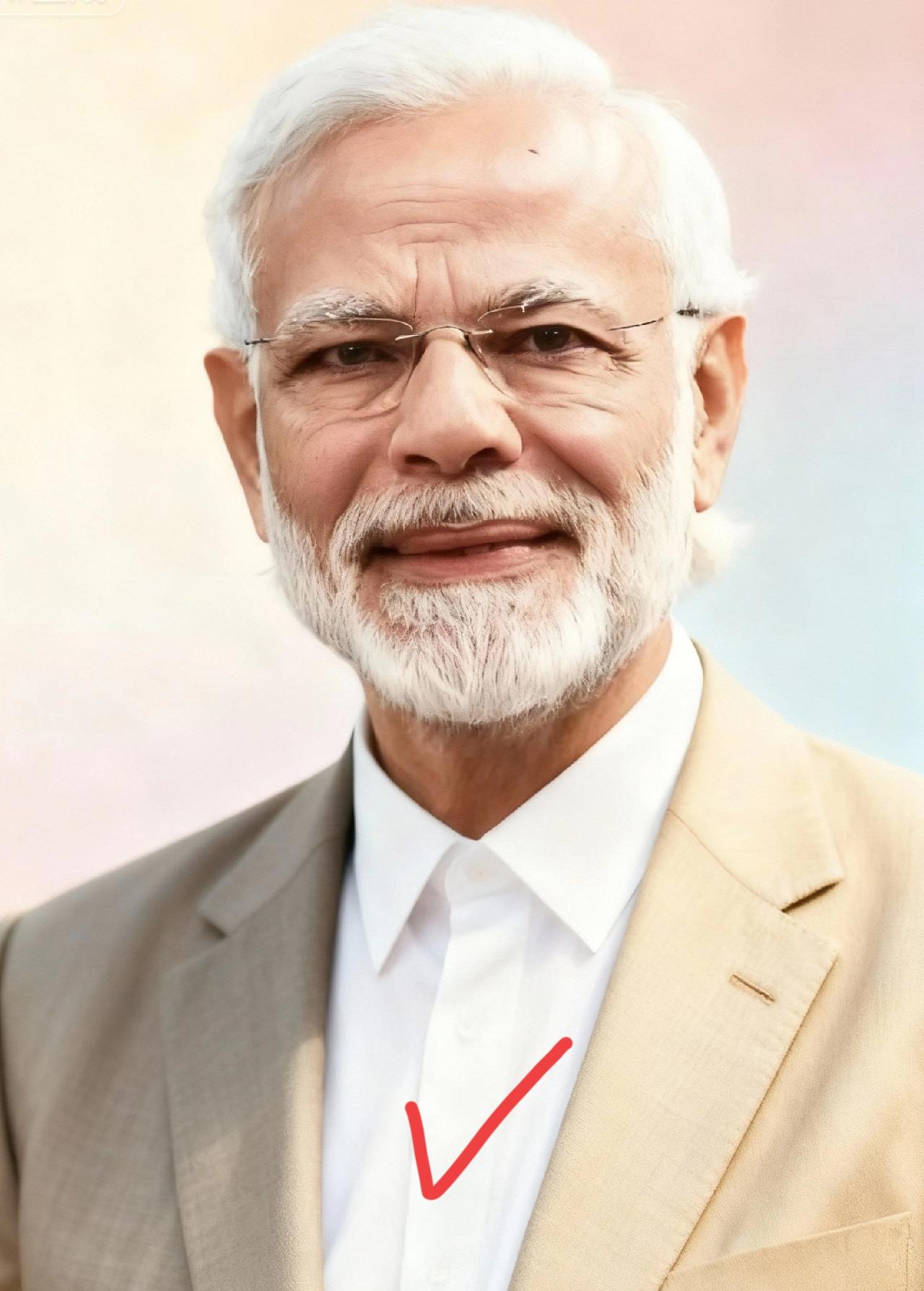

印度宣布了 11月12日消息,印度造船厂SDHI近日与挪威Rederiet Stenersen公司签署了一份意向书,将建造6艘18000载重吨的化学品运输船,合同总价值约为2.2亿美元。 谁能想到,那个曾经被中日韩远远甩在身后的印度造船业,突然间来了个“王者归来”? 搁个十年八年的,要是说印度造船能跟欧洲公司合作,估计没人会信。 那时候全球造船业的地盘,基本被中日韩三家包圆了,三家加起来能占全球 93% 以上的市场份额。 就说中国吧,单一家就占了一半还多,韩国紧随其后,日本也牢牢攥着一块不小的蛋糕。 再看印度呢?2024 年的时候,全球造船订单里印度的份额连 0.2% 都不到,在全球排名二十开外,跟中国比产能更是差得没边 —— 中国的造船产能是印度的 884 倍! 那时候印度船厂造个小船都费劲,要么工期拖得没谱,今天说三个月交货,明天就拖到半年,要么造出来的船质量不过关,出海跑两趟就出毛病。 国际客户根本不敢找他们,顶多接些本土的小船维修、小零件加工的活儿,连正经的商用船订单都没几个。 可这几年印度是真憋了股狠劲,不是光嘴上喊 “发展”,是真金白银地砸钱、实打实找门路。 就说印度的科钦造船厂吧,这可是 1972 年就成立的老国营船厂,以前也没少被人吐槽效率低、技术差,现在却成了印度造船业的 “王牌”。 更厉害的是,科钦船厂还接了荷兰 Samskip 集团的订单,要造全球首批用氢燃料电池当动力的集装箱船,这种新能源船舶的技术难度特别高,连有些造船强国都还在摸索呢,印度能啃下这块硬骨头,说明他们的技术是真的跟上了。 印度造船业能打翻身仗,离不开政府的 “神助攻”。莫迪政府把造船业当成 “印度制造” 的重头戏,推出的 “印度海事愿景 2030” 计划,光具体要干的事就列了 150 项,不是空架子。 钱方面,政府直接拿出 30 亿美元成立了 “海事发展基金”,专门给船舶购置、船厂扩建提供融资;还搞了 7000 亿卢比的财政激励计划,相当于直接给造船厂发补贴,就是为了让印度船厂在国际上报价的时候更有竞争力。 政策上更是一路开绿灯,把大型船舶归成 “基础设施资产”,这样船厂就能拿到更低利息的优惠贷款,造船的优惠政策一延就是 10 年,连船舶备件进口的海关流程都简化了,不用再像以前那样跑断腿办手续。 最实在的是,印度政府宣布要花 100 亿美元买 112 艘原油运输船,而且明确要求必须是本土船厂建造,就是要给自家船厂 “喂订单”,帮他们练手、涨经验,这种 “扶上马再送一程” 的力度,以前真没见过。 光有政策还不够,印度特别会 “借外力” 补自己的短板。科钦船厂能拿到达飞的订单,关键一步就是跟韩国的 HD 现代重工合作。 韩国现代重工可是全球顶尖的造船企业,技术、管理都是一流的。韩国船厂不仅把成熟的船舶设计图纸、质量标准都教给科钦船厂,还派专家去现场帮着培训工人,手把手教怎么保证造船质量,这样达飞才放了心。 为了吸引更多技术和投资,印度政府甚至组团去日本、韩国、挪威这些造船强国搞路演,主动敲门找合作,以前都是别的国家来找中日韩,现在印度主动出击,就是想把人家的先进技术和资金引进来,慢慢打造自己的造船产业链。 现在日本、韩国的不少造船企业都对印度有兴趣,正在谈具体的合作细节,这在以前真是想都不敢想的事。 可能有人会说,印度现在造船业的市场份额才 1% 左右,跟中日韩比还差得远,算什么 “王者归来”?但咱们得看趋势啊! 以前印度造船基本靠军工项目撑场面,商用船根本没存在感,现在不仅能接化学品运输船、集装箱船的订单,还能涉足新能源船舶这种高难度领域,这就是质的飞跃! 而且现在国际形势也给了印度机会,不少国际航运公司怕供应链太集中,万一出点事就麻烦,不想把所有订单都放在中日韩,印度正好接住了这波需求。 订单一多,配套的零部件供应商自然会跟着来印度建厂,比如造发动机的、做船用钢板的、生产导航设备的,这样造船的上下游产业链就慢慢完善了,成本也能降下来。 要知道以前印度造船的成本比中日韩高 25% 到 30%,现在随着产业链越来越成熟,这个差距肯定会越来越小。 现在印度已经有 28 家造船厂了,虽然大部分规模还不大,但架不住有政策扶、有订单喂、有技术帮,未来的潜力真的不容小觑。 印度的目标很明确,2030 年要进全球造船业前十,2047 年要跻身前五 —— 以前觉得这是痴人说梦,现在看,还真有实现的可能! SDHI 船厂这 2.2 亿美元的订单,不是天上掉下来的馅饼,是印度造船业攒了好几年的力气,一步一个脚印换来的。 它就像一个信号,告诉全世界:那个曾经在造船业拖后腿、被人看不起的印度,已经慢慢站起来了

![真想把青藏高原搬到印度去,把印度的平原搬过来[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/12060251746751367723.jpg?id=0)