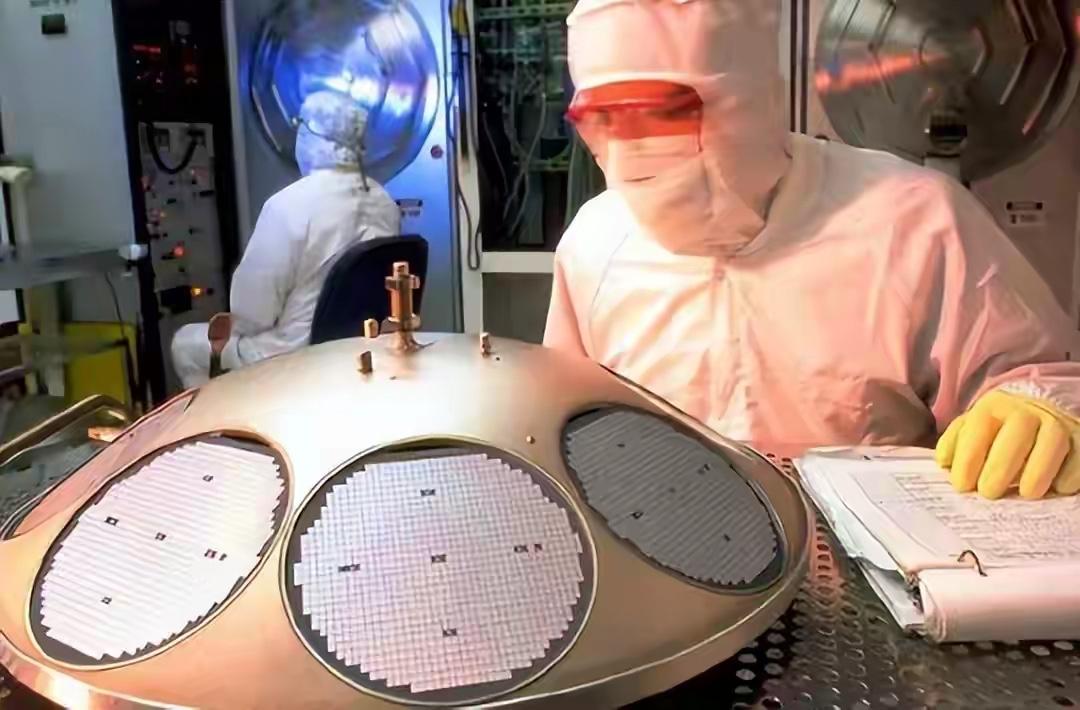

还在再夸大“刺痛” ,美国的“卡住中国”梦该醒了。《华尔街日报》昨天渲染美国芯片限制给中国带来“剧烈刺痛”,声称中国先进半导体短缺问题已到“必须紧急干预”的地步。不可否认,外部技术封锁确实给中国部分高端芯片领域带来短期挑战,但美国试图以此拿捏中国科技发展命脉、阻断产业升级进程的算盘,显然打错了,说中国很痛更是笑话。从产业基本面来看,中国芯片产业早已构建起多元韧性,所谓“全面封锁”不过是低估中国实力的一厢情愿的幻想。首先,美国人刻意夸大的高端芯片缺口,实则远非致命短板。在AI芯片这一关键领域,外界普遍认为中国依赖进口,但实际情况是,国内高端AI芯片供需基本平衡,缺口被严重高估。2025年中国AI芯片市场规模已突破千亿元,华为昇腾、寒武纪等企业通过架构创新与软件生态优化,在训练芯片、推理芯片领域形成差异化优势,部分产品能效比已接近国际先进水平,华为更通过集群技术在算力反超。当前中国AI产业的发展,更多是基于场景需求的技术迭代,而非对单一海外芯片的依赖,美国的封锁反而加速了国产AI芯片的规模化应用,所谓“卡脖子”并未击中要害。其次,中国中低端芯片的万亿出口体量,构筑起产业安全的坚实底座。美国只盯着高端芯片的短期限制效果,却忽视了中国在全球中低端芯片市场的绝对优势。2024年中国集成电路出口额达1595亿美元(约合1.1万亿元人民币),连续14个月保持增长,超越手机成为出口额最高的单一商品,出口量接近3000亿块;2025年则以20%以上速度增长。这些芯片以28纳米以上成熟工艺为主,广泛应用于汽车电子、工业控制、物联网等领域,凭借高性价比占据全球重要份额,不仅为产业发展提供了稳定现金流,更完善了从设计、制造到封测的全产业链协同能力,成为抵御外部风险的“压舱石”,乃至美国人都要靠关税壁垒和限制中国等不择手段伎俩来对抗中国芯片了。再次,PC与部分手机处理器的缺口,本质是选择偏好而非能力短板,替代切换早已箭在弦上。此前部分中国企业偏好使用美国处理器,更多是基于市场成熟度的商业选择和喜欢成为美国人芯片代理人,而非国产替代无路可走。随着美国封锁升级,国内产业链已启动全面切换,国产CPU逐步实现政企办公场景替代,手机处理器领域也开始实现全产业链自主可控。当外部供应不再可靠,国产芯片的市场空间被快速激活,这种“被动倒逼”反而加速了替代进程,所谓“缺口”正在被自主创新快速填补。另外,中国存储芯片的快速崛起与全球涨价周期,更让封锁失去意义。中国在存储芯片领域不仅产能继续快速成长,更在加速实现技术赶超。作为集成电路出口的主要品类,国产存储芯片已形成规模化产能,长储等企业的技术突破让中国在NAND闪存领域站稳脚跟、长鑫在运存也快速进入全球五强。当前全球存储芯片涨价是行业周期性现象,与中国产能无关,反而让具备自主产能的中国企业获得更大市场主动权。随着国产存储芯片在性能、成本上的竞争力持续提升,海外封锁对这一领域的影响已微乎其微。美国的芯片封锁,本质上是用单边霸权挑战全球产业分工规律,妄图用技术壁垒打压中国发展。但他们显然低估了中国产业升级的决心与韧性,美国人的卡脖子倒逼中国技术攻坚,市场需求牵引生态完善,特别降低国产设备和芯片进入产业链门槛、这反而是最难的点被美国人打掉了,中国芯片产业正在封锁中加速突围。美国以为一张芯片禁令就能卡住中国,最终只会发现,自己不仅没能阻断中国的发展,反而倒逼中国完成了关键技术的自主可控,失去了庞大的中国市场。