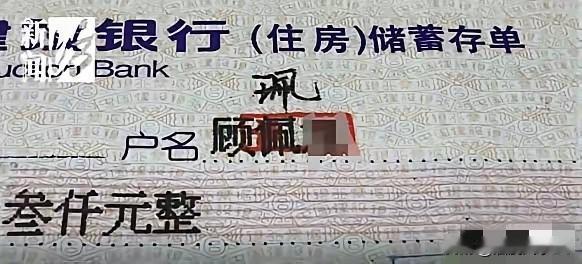

上海,顾女士拿着两张28年前,在建设银行的定期存款单,去取钱,却被告知存单时间太长了,需要后台核对信息才可以取款,顾女士配合等待,可三个月过去了,还是没有任何消息,银行称每天都在查,就是没结果,顾女士无奈,只能走投诉流程! 这两张存单不是普通的纸片,是顾女士1997年攒下的“血汗钱”。那时候她刚结婚没几年,夫妻俩在工厂打工,省吃俭用攒下8000块,想着存个长期定期,等孩子上学、家里应急时用。存款单上的字迹还很清晰,盖着当年建设银行支行的红色公章,连存款利率都写得明明白白——7.47%的年利率,在当年算是稳妥的理财选择。顾女士把存单小心翼翼夹在户口本里,一放就是28年,直到最近孙子要报兴趣班,手头周转不开,才想起这笔“压箱底”的积蓄。 第一次去银行时,顾女士特意提前打了电话,带着身份证、户口本和存单,早早到了网点。工作人员接过存单时愣了一下,说“年代太久远了,系统里查不到信息”,让她留下联系方式,等后台翻找历史档案核对。顾女士没多想,觉得银行流程繁琐也正常,爽快地留了电话,还反复叮嘱“有消息一定要及时说”。 可这一等,就是整整三个月。前一个月,顾女士每周都打一次电话询问,工作人员每次都说“还在查,档案太多,没找到”;第二个月,她直接跑到银行网点,接待的经理态度倒是客气,却只说“每天都在安排人查,您再等等”,没给任何具体进展;到了第三个月,顾女士再打电话,对方甚至有些不耐烦,说“我们也没办法,历史数据没联网,只能慢慢翻”。 换谁能不着急?8000块在1997年能买不少东西,相当于夫妻俩大半年的工资,就算算上利息,也是一笔不小的数目。顾女士的老伴身体不好,常年要吃药,孙子的兴趣班费用也等着交,这笔钱对她来说不是“闲钱”,是实实在在的刚需。她拿着存单跑了网点三趟,打了十几次电话,每次都被“再等等”打发,既不知道到底卡在哪一步,也不知道还要等多久,心里又急又委屈,最后实在没办法,才拨通了投诉电话。 有人可能会说,28年的存单确实不好查。可银行的职责里,本就包含妥善保管客户存款档案的义务。根据《储蓄管理条例》,储蓄机构应当保证储蓄存款本金和利息的支付,不得拖延、拒绝支付。就算历史档案没有联网,也该有明确的查询流程和时限,而不是让客户无限期等待。之前就有媒体报道过,有人拿着30年前的存单去银行取款,网点用了一周就完成了档案核对和兑付,怎么到了顾女士这里,三个月都没结果? 关键还是银行的责任心和效率问题。可能对银行来说,这只是一笔“小额旧存单”,不值得投入太多精力;可对顾女士来说,这是她攒了大半辈子的积蓄,是对银行的信任。28年来,顾女士没丢过存单,没忘过这笔钱,银行却把客户的信任当成“麻烦事”,既没有主动告知进展,也没有给出解决方案,这样的服务实在说不过去。 更让人不解的是,银行说“每天都在查”,可三个月的时间,就算是手工翻档案,也该翻遍相关年份的资料了。到底是真的没找到,还是压根没认真查?如果档案真的丢失,银行是不是该给出赔偿方案,而不是让客户无限期等待?顾女士走投诉流程后,银行才终于重视起来,说“会加急处理”,可这种“投诉了才办事”的态度,真的能让客户放心吗? 存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密,这是银行的基本准则。顾女士的遭遇不是个例,不少人手里都有年代久远的存单、存折,这些凭证背后,是普通百姓对银行的信任,对未来的期许。银行不能因为时间久、金额小,就忽视客户的需求,更不能用“没办法”“再等等”敷衍了事。 28年的信任,不该被三个月的拖延消耗。银行作为金融机构,不仅要追求效益,更要守住责任和诚信的底线。希望顾女士的问题能早日解决,也希望所有银行都能重视历史存款的查询服务,给客户一个明确的时限、一个负责任的答复。那些压在箱底的旧存单,不该成为客户的“心病”,更不该成为银行服务的“盲区”。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。