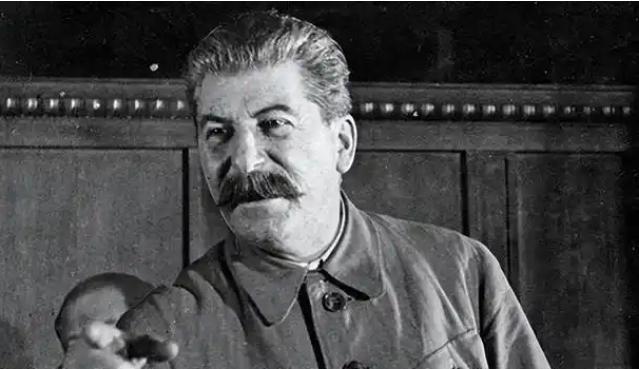

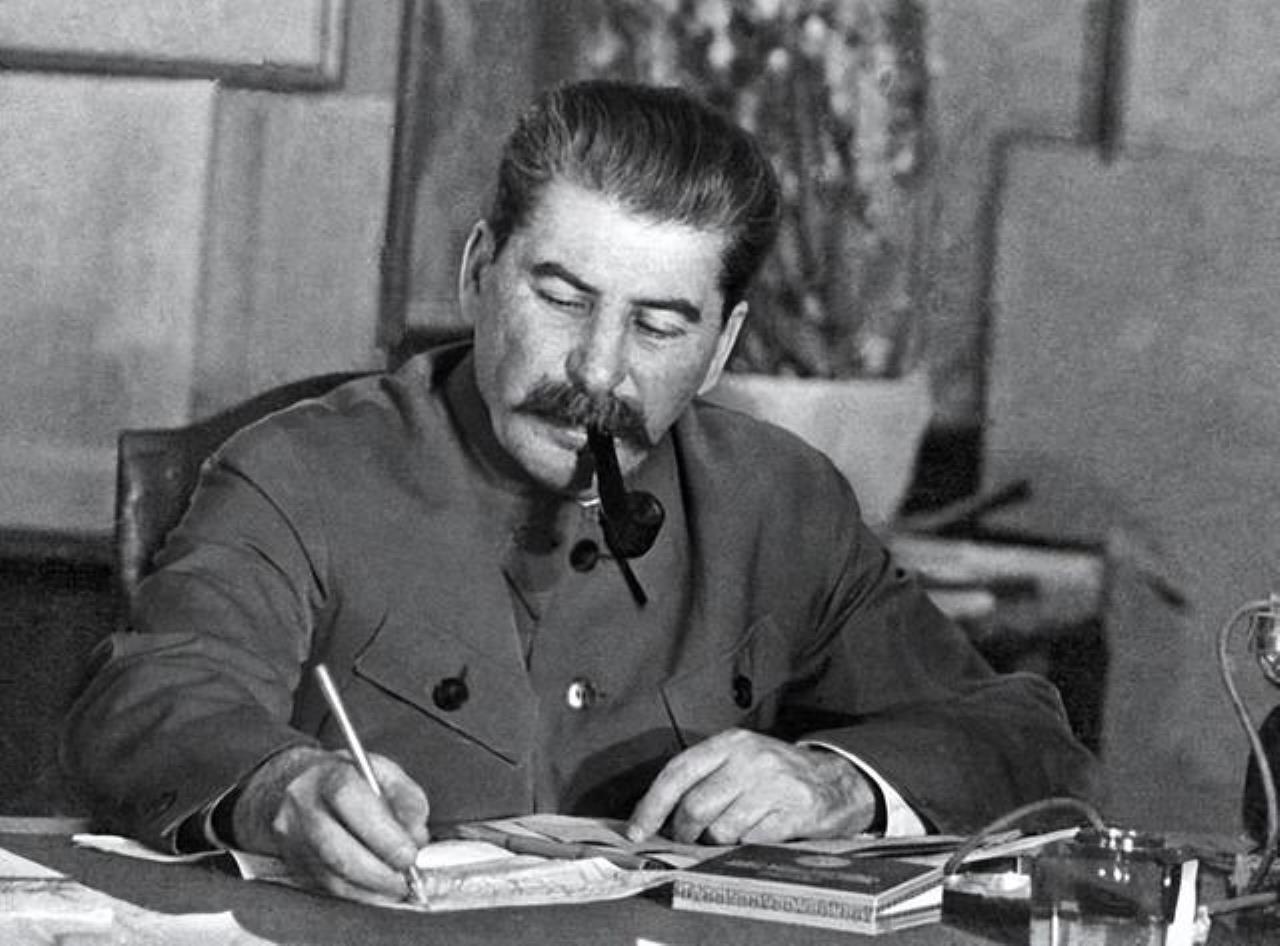

1941年,朱可夫开会迟到了整整1个小时,这对于斯大林来说是不可原谅的,等待他的将是暴风骤雨,可这次最不喜欢迟到的斯大林却异常的平静。 1896年的俄国乡村,一间小到挤不下四口人的土房里,朱可夫的啼哭混着寒风穿过窗棂。 家里穷得叮当响,母亲是地里刨食的农妇,父亲靠修鞋挣几个铜板,这样的日子没磨掉他的棱角,反倒养出一身腱子肉和不服输的性子。 11岁那年,为了给家里省口饭,他揣着几个干馍跑到莫斯科当学徒,端盘子、擦桌子、学手艺,底层的苦日子教会他的不只是谋生本事,还有咬牙扛事的坚韧。 1916年,19岁的他穿上沙俄骑兵团的军装,一战的硝烟里,他提着马刀冲在最前面,两次靠着不要命的勇猛拿到圣乔治十字勋章,从普通士兵熬成了军士。 后来加入红军,一场遭遇战让他出了名。 两千多敌军黑压压压过来,他带着一百多个弟兄守在阵地里,子弹打光了就拼刺刀,整整七个小时没退一步。 这股狠劲传到斯大林耳朵里,没人想到这个穷小子能一路往上走,团长、旅长、将军的肩章挨个换了个遍。 1939年,他被派到蒙古指挥苏军,哈拉哈河边上,他把日军重兵集团包了饺子,彻底断了日军北进的想法。 这一仗打下来,他成了苏联第一个“苏联英雄”,1940年升大将,转年就坐上了苏军总参谋长的位置,成了苏军里说一不二的核心人物。 1941年6月22日,德国人的坦克突然冲破苏德国境线,苏军被打蒙了,死伤成片。 朱可夫进了最高统帅部,看着地图上基辅的红色警报,他急得拍了桌子:“放弃基辅,把兵都调去保莫斯科!” 斯大林当时就火了,拍着桌子骂他胡说八道。 换旁人早吓蔫了,朱可夫梗着脖子顶了回去:“您要是觉得我没用,就撤我职,派我去前线,总比在这瞎指挥强!” 一屋子人都不敢喘气,那时候斯大林的话就是圣旨,没人敢这么顶撞。 半小时后,他接到撤职通知,斯大林问他想去哪,他只说“祖国要我去哪就去哪”,一个小时后就背着行李奔赴前线。 朱可夫走后,斯大林硬要保基辅,结果六十多万苏军被德军围歼,成了卫国战争初期最疼的一道疤。 可就在这时候,朱可夫在叶尼亚打了场漂亮仗——这是卫国战争以来苏军第一次进攻胜利,溃败的军心一下子提了起来。 他打电话给斯大林报喜,那边只淡淡说句“知道了”,挂了电话。 谁能想到没几天,列宁格勒被德军三面包围,斯大林急着找他开会。 从叶尼亚前线往莫斯科赶,路上要绕开德军封锁,等他冲进斯大林办公室,已经迟到了一小时零五分。 政治局委员们都低着头,没人敢吭声,他赶紧道歉:“对不起,我迟到了1小时。”斯大林却摆了摆手,脸上还带着笑:“坐吧,饿不饿?边吃边说。” 这话里的意思谁都懂,斯大林是认了错。 他指着地图上的列宁格勒:“那儿所有部队都归你管,要谁调谁,全军随便挑。”从那天起,朱可夫成了苏军的“救火队员”,哪儿最危险就往哪儿冲。 列宁格勒被围得水泄不通,他去了;莫斯科城下德军兵临城下,他去了;斯大林格勒的废墟里拉锯,他去了;库尔斯克的坦克大会战,还是他坐镇指挥。 直到1945年,他带着苏军把红旗插上柏林国会大厦,那些年里,几乎所有决定战局的硬仗,都是他扛下来的。 苏联人喊他“军神”,不是因为他官大,是因为他每次都能把死局盘活。 朱可夫的厉害,从来不是靠蛮劲。 基辅之争里,他早看出德军的合围企图,可没人敢跟斯大林叫板,只有他敢说真话。 叶尼亚的胜利和基辅的惨败摆在一起,更显他战略眼光的毒辣——打仗不是赌气保地盘,是要算清楚哪块阵地能换全局胜利。 这种清醒,在战火纷飞的年代比勇猛更珍贵。 他被撤职时没抱怨一句,给个师长都愿意干;让他去守列宁格勒,没提任何条件就接了烂摊子。 他心里装的从来不是官职高低,是脚下的土地和身后的同胞。 他这“军神”的称号,不只是打胜仗堆出来的,更是精神撑起来的。 卫国战争最惨的时候,士兵们只要听到“朱可夫来了”,就敢提着枪再冲一次,他成了苏军的精神支柱,这种凝聚力比多少坦克大炮都管用。 反法西斯战争能赢,他的功劳不用多说,可更该记住的是他的精神:对上敢讲真话,对下敢担责任,对国家掏心掏肺。 这种人,不管在哪个年代,都是能扛事的脊梁。 一辈子硬仗无数,官至巅峰也跌过谷底,朱可夫用一生证明:真正的英雄从不是顺境里的弄潮儿,而是逆境中敢站直、危局里敢扛事的普通人。 【评论区聊聊】你心目中的朱可夫是什么样的人? (信源:苏联军神朱可夫:战功赫赫 出言顶撞斯大林——新华网)