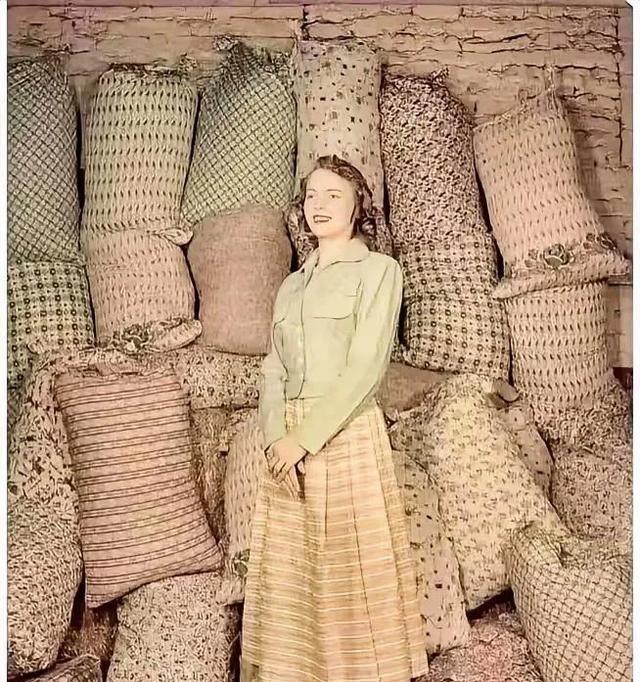

[微风]1933年美国经济大萧条时代,有个面粉厂,故意把自己的面粉袋子上的标志做小,强调装饰花纹,就是为了给收入低微的家庭主妇,在吃完了面粉之后,把面粉袋改成裙子。谁料,这一举动被称为人性的光辉。 (信源:科普中国《流线型》 ) 1933年的美国,正泡在经济大萧条的寒冬里。股票崩盘、工厂倒闭,全国1/4的人没工作,密西西比州的农场工人,一天工资连两斤面粉都买不起。 很多家庭吃了上顿没下顿,孩子的衣服更是补丁摞补丁。 有的甚至穿着用粗麻袋改的“裙子”,磨得皮肤发红。 明尼苏达制粉厂的老板约翰·桑德斯,是在一次下乡送面粉时发现的。 他看到一个黑人小女孩,穿着洗得发白的“花裙子”,走近才看清,裙子是用面粉袋改的——粗糙的麻布上,印着自家工厂大大的“M”商标,女孩的妈妈正用剪刀小心翼翼地把商标剪下来,怕露在外面被人笑话。 “我们卖的是面粉,不是让顾客难堪的标识。”桑德斯回厂后立刻召开会议,宣布修改面粉袋设计。 当时的面粉袋都是粗麻布材质,为了防假冒,各家工厂的商标都印得又大又醒目。 桑德斯却反其道而行之:把“明尼苏达制粉”的字样缩小到袋角,占比不到5%;袋子主体印上蔷薇、雏菊等花纹,用的还是耐洗的植物染料。 这个决定在厂里掀起轩然大波。销售总监急得拍桌子:“商标太小,顾客怎么认我们的牌子?” 桑德斯只说了一句话:“当她们用我们的袋子给孩子做衣服时,就是最好的广告。”果然,新面粉袋一上市,就引发了意想不到的反响。 大萧条时期的美国,“物资再利用”是家家户户的生存技能。除了面粉袋,饲料袋、化肥袋都被用来做衣服、缝被褥。 但这些袋子要么材质粗糙,要么图案丑陋,明尼苏达制粉厂的“花纹面粉袋”,刚好戳中了家庭主妇们的需求——既实用,又能保留一点体面。 住在芝加哥贫民窟的玛丽太太,是第一个“吃螃蟹”的人。 她买了两袋新面粉,洗完晾干后,照着杂志上的样式,给7岁的女儿改了条连衣裙。 袋上的淡紫色蔷薇花纹,在阳光下格外好看,女儿穿着去教堂时,被好几个邻居追问“在哪买的新裙子”。 当玛丽说出“是面粉袋改的”时,邻居们都惊呆了。 消息像长了翅膀一样传开,明尼苏达制粉厂的面粉销量一路飙升。家庭主妇们为了集齐不同花纹,会特意多买几袋面粉,甚至互相交换闲置的袋子。 有个小镇的裁缝店,还专门推出了“面粉袋改衣服务”,收5美分手工费,帮人把袋子改成合身的衣服。 桑德斯没有停下脚步,他又推出了“季节限定花纹”——春天印樱花,夏天印向日葵,秋天印枫叶,冬天印雪花。 他还在袋子上印上简单的裁剪示意图,标注“此面袋可改儿童连衣裙一件”“适合做成人围裙”,贴心程度让顾客感动不已。 当时美国有200多家面粉厂,看到明尼苏达制粉厂的成功,纷纷跟风推出花纹面粉袋。但桑德斯早就占了先机,他又做了一个暖心举动:把面粉袋的材质换成更柔软的细麻布,成本提高了10%,售价却一分没涨。 “穷人家的孩子,值得穿更舒服的衣服。”他说。 1935年,《纽约时报》报道了这个故事,称桑德斯的举动是“大萧条中最温暖的商业智慧”。 有读者写信到报社:“我家三个孩子的衣服,全是用明尼苏达的面粉袋改的。每次看到裙子上的花纹,就觉得生活还有希望。” 桑德斯把这些信贴在工厂的墙上,作为对员工的激励。 大萧条结束后,美国经济逐渐复苏,市面上的新衣服越来越多,但“面粉袋裙子”的故事却流传了下来。 1940年,明尼苏达制粉厂举办了一场“面粉袋时装秀”,当年穿面粉袋裙子的女孩们,带着自己改的衣服走上舞台,最小的已经15岁,她穿的还是当年那条淡紫色蔷薇花纹的裙子。 桑德斯的商业哲学,影响了一代美国企业家。后来的很多品牌,都借鉴了他的“人文关怀”理念。 比如有个袜子品牌,会在袜口织上可拆的花边,方便顾客拆下来缝在衣服上做装饰;还有罐头厂,把罐头盒设计成圆形,吃完后可以当存钱罐。 如今,在明尼苏达州的历史博物馆里,还珍藏着当年的面粉袋和用它改的裙子。淡紫色的蔷薇花纹已经有些褪色,但上面承载的温暖,却穿越了近百年的时光。 旁边的说明牌上写着:“真正的商业成功,不是赚多少钱,而是给别人带来多少温暖。”