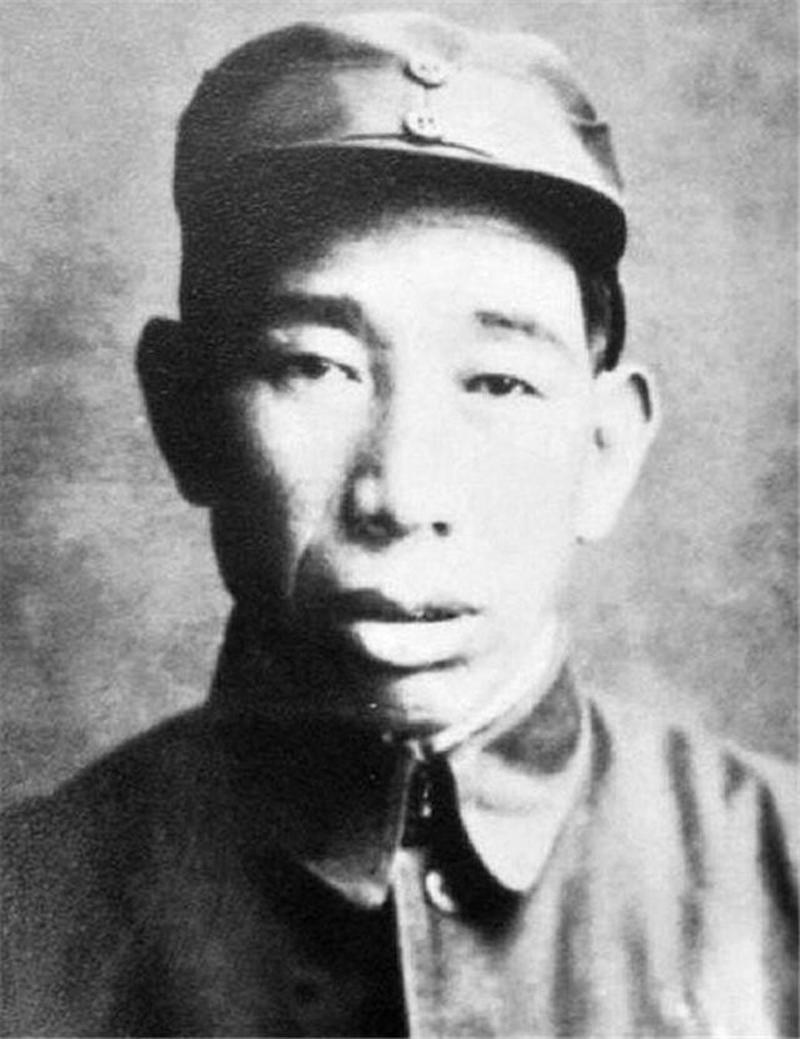

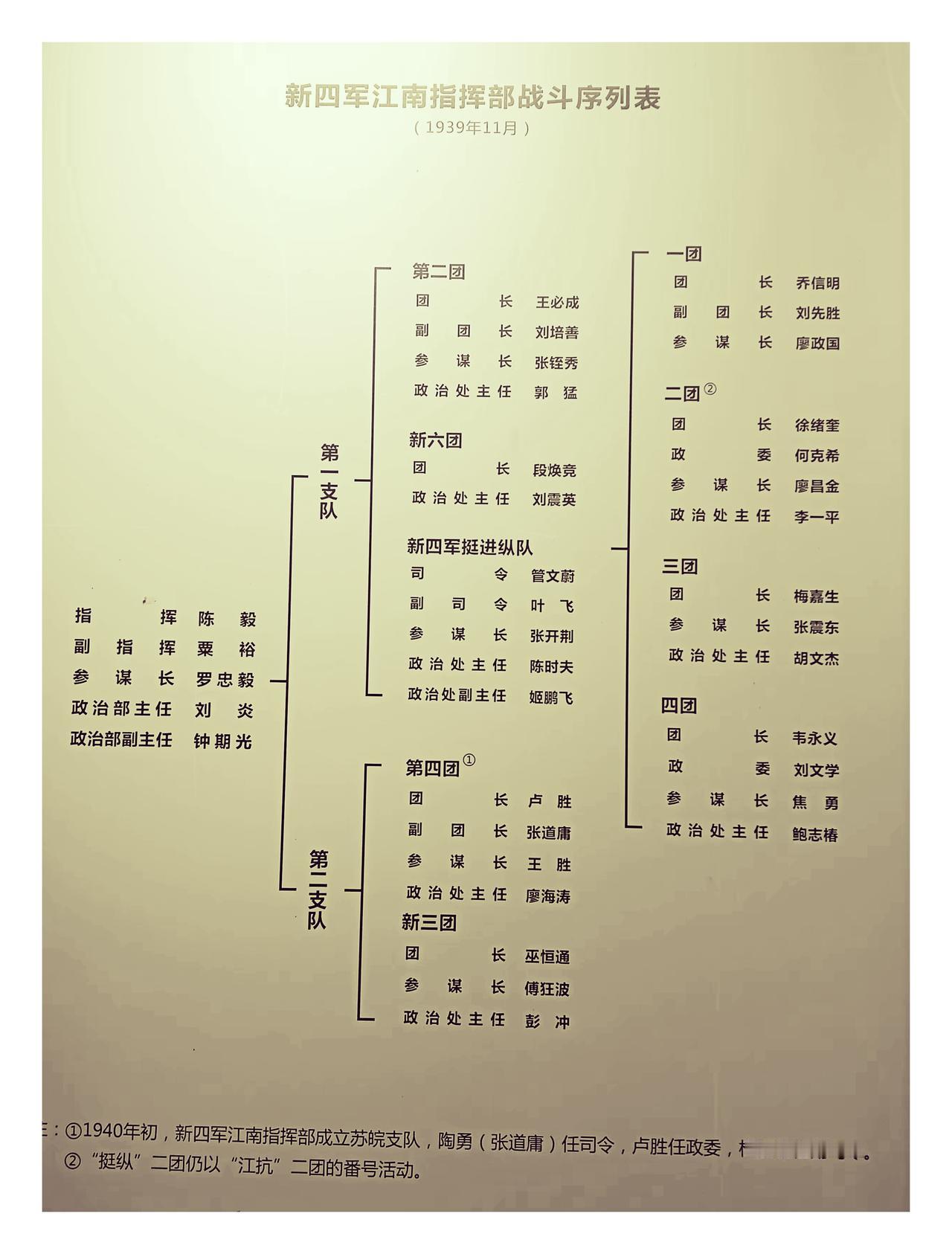

1938年,日军占据祁县后,培养了一群汉奸,386旅旅长陈赓决定:得杀几个汉奸,杀一儆百!而接下这个任务的,则是一位营长——查玉升! 提到《亮剑》里的李云龙,这角色当年火遍大江南北,不少人都知道,他的原型是开国中将王近山。 可王近山的女儿却不认同:“我父亲有文化还英俊,不像李云龙那样,是个没文化的大老粗。” 这话出来,原型之争更热闹了,直到陈赓的儿子陈知建站出来说清楚:“李云龙不是单指某个人,是把父亲手下三个猛将——查玉升、陈康、王近山的故事揉到了一起。” 今天要说的,就是这三位猛将里,从安徽六安走出来的开国少将查玉升,一个在硝烟里拼出传奇的真汉子。 查玉升生于1914年,17岁就扛起枪参加红军,一路从班长做到军长,1955年戴上少将军衔,1998年离世时,骨灰里还藏着13块弹片,每一块都是他戎马一生的勋章。 抗战时期,查玉升在八路军129师386旅当营长,有天夜里日军突然摸过来,把旅长陈赓团团围住。 陈赓带着人冲了好几次都没冲出去,眼看就要陷入绝境,查玉升听说消息,立马带着手下往包围圈赶。 他瞅准日军防线的薄弱处,喊了声“跟我上”就带头冲了上去,刀光枪影里硬生生撕开个口子,把陈赓从鬼门关拉了回来。 这一仗让陈赓彻底记住了这个敢打敢拼的年轻人,战后就找副旅长许世友商量,想给查玉升提提职务。 许世友也认可查玉升的本事,但觉得得再考考他,就让他先去当特务队队长,既要收拾汉奸,还得筹够过冬的军需,干好了才能当772团副团长。 查玉升没含糊,接了任务就动手,不光挑了队里最能打的兵,还拉来一帮江湖上有本事的好汉,组了支让日伪军闻风丧胆的特务队。 他们专找维持会的汉奸下手,摸进日军占着的县城,干净利落地解决目标后,还敢把尸体扔到街头,再贴上张“队长查玉升”的名片。 这招彻底镇住了汉奸和日军,沿同蒲、正太两路的日伪军,甚至愿意出高价买查玉升的人头,足见这支部队的厉害。 查玉升后来跟老战友周希汉聊天时还挺得意:“论打仗谋划,你是行家,可要说前半段干的事,就赶不上我喽。” 完成锄奸筹粮的任务后,查玉升顺利升任副团长,“猛将”的名声也越传越响。 解放战争时,查玉升成了陈赓兵团的旅长,中央要调精锐部队去东北,他的部队也在名单里。 查玉升舍不得离开陈赓,就去找老领导商量,陈赓想了个法子,让他先带队掩护兵团东渡黄河,等过了河正好赶上汛期,就说没法返程,硬是把他留了下来。 也只有陈赓敢这么出主意,更只有查玉升这样的猛将,能把这主意执行得滴水不漏。 之后他跟着陈赓南征北战,成了麾下四大猛将之一,淮海战役双堆集战斗里,他当先锋带头冲锋,亲手把手榴弹扔进敌人的工事,这股狠劲让对手记了一辈子。 新中国成立后,查玉升当上14军军长,1951年又跨过鸭绿江参加抗美援朝,担任志愿军60军副军长,在五次战役里再立战功。 他这辈子治军极严,陈赓的儿子陈知建后来当团长时去看他,没带枪就被他一顿骂:“当了团长还不带枪?下次不带别来我家!”直到晚年睡觉,枪也从没离过手。 1982年北京的一次饭局上,查玉升跟杨勇吃饭,遇上了淮海战役中被俘的国民党名将黄维。 杨勇跟黄维熟,指着查玉升介绍:“当年打双堆集的前锋就是他,把手榴弹扔你工事里的就是这人。” 黄维盯着查玉升看了半天,最后苦笑着摇了摇头。 很多人好奇李云龙这样的角色为啥能火,看了查玉升的故事就懂了。 李云龙扛着的是386旅独立团的大旗,查玉升当年在386旅16团当团长,俩人都是陈赓手下最能打的干将; 李云龙打仗敢打破规矩,查玉升锄奸时贴名片、留部队时借汛期,从来不会墨守成规; 李云龙看着粗线条却重情义,查玉升对老领导忠心耿耿,对部下严管厚爱,骨子里全是军人的赤诚。 文学作品会夸张,但李云龙身上的那股“亮剑”精神,全是查玉升们在真刀真枪里拼出来的。 别觉得猛将就只会猛冲,查玉升的猛里藏着智慧,狠里裹着担当,晚年跟对手握手言和的坦荡,更见真性情。 那些说英雄离我们远的人,该看看查玉升这样的人。 他们不是书本里的符号,是会得意、会发火、会在硝烟里拼命,也会在和平年代放下恩怨的普通人,只是在国家需要时,他们选择扛起最重的担子。 真正的猛将从不是文学作品里的夸张演绎,而是硝烟里摔打出来的忠勇与坦荡。 【评论区聊聊】你心中最让人敬佩的开国战将是哪位?来聊聊他的故事吧。 (信源:【人文六安】他才是《亮剑》中李云龙的原型,一生枪不离身,去世后烧出13块弹片——六安发布)