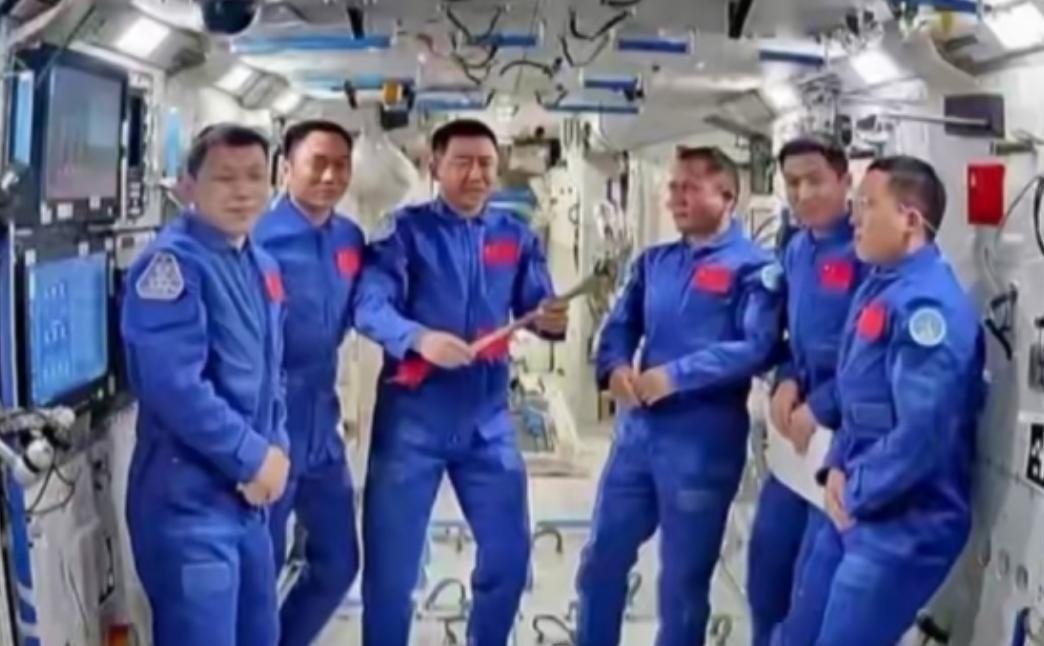

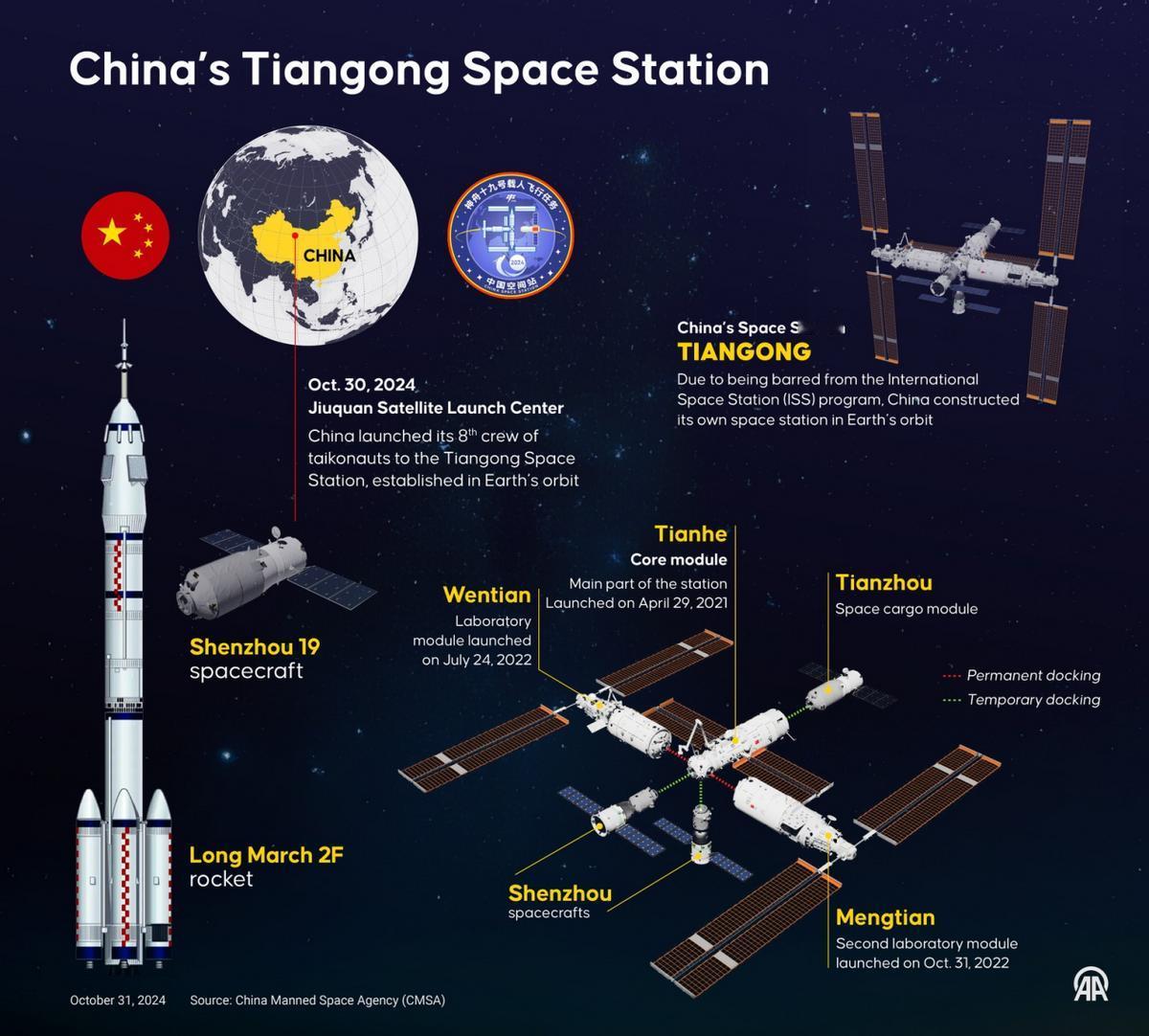

全球速度最快的航天救援记录或将在中国诞生!但事实上却是我们最不希望看到的结果,目前神舟二十号的损伤情况还在评估中,央视新闻公布神舟二十号被空间碎片撞击后,全中国人民都非常揪心,飞船损伤到底如何,空间站有没有被破坏,神舟二十号还能安全返回地球吗? 空间环境预报中心早有公开资料,1 到 10 厘米的空间碎片堪称 “太空杀手”,这类碎片没法被有效监测,却能轻易击穿航天器的外壳。这次撞击发生在神舟二十号与空间站分离后的返回途中,地面测控中心第一时间捕捉到遥测数据异常,飞船姿态传感器传回的数值出现波动,这才紧急发布了预警。 航天科技集团的工程师们连夜守在测控大厅,屏幕上跳动着密密麻麻的参数。他们要做的第一步就是损伤评估,这得靠飞船自带的上百个分布式传感器。 这些传感器能实时监测舱体结构的应力变化、气密性和温度异常,数据通过天链卫星实时回传地面。有老工程师透露,目前看返回舱的压力曲线还比较平稳,这是个关键信号,说明最核心的生命保障空间暂时没出大问题。 大家最担心的空间站安全,其实早有应对。空间环境预报中心的在轨预警系统一直在运转,这个系统积累了自 1957 年以来的太空编目数据,能提前测算大尺寸碎片的轨道。 空间站本身也有规避能力,之前就曾多次根据预警调整轨道。这次撞击发生在飞船脱离空间站后,从测控数据看,空间站的姿态控制、能源系统都正常,机械臂还按预定程序完成了舱外设备检查,算是暂时稳住了人心。 所谓 “最快救援记录” 的说法,并非空穴来风。中国航天早就建立了完善的应急救援体系,每次载人任务都会预留一艘备份飞船。 这艘备份船会处于 “待命” 状态,箭船组合体提前运抵发射场,相关测试工作同步推进。之前神舟十二号任务时,备份飞船的发射准备时间就压缩到了 72 小时以内,而随着快速交会对接技术的突破,现在这个时间还能再缩短。 航天员的应急处置能力更是经过千锤百炼,他们在地面训练时,就反复演练过空间碎片撞击、舱体泄漏等突发场景。按照预案,一旦遭遇撞击,航天员会第一时间进入返回舱,关闭非必要设备,启动应急通信链路。 从目前传回的画面看,航天员已经完成了返回舱状态检查,正在配合地面进行参数校准,语气听着还算平稳,这让不少人松了口气。 而且飞船的设计本身就考虑过这类风险,神舟系列飞船的返回舱采用了蜂窝式防热结构,能抵御高速飞行中的陨石撞击和高温灼烧。推进舱和轨道舱虽然防护等级稍低,但关键系统都有冗余设计,比如姿态控制系统有多个备份通道,就算某个部件受损,其他通道能立刻接管。 地面搜救力量也已同步启动,酒泉卫星发射中心的搜救直升机连夜转场至预定着陆区附近,配备了红外探测和生命体征监测设备。海上搜救船也已启航,覆盖可能的应急溅落海域。这些力量平时就保持着高频次演练,去年一次模拟救援中,从发现目标到实施救援只用了不到 40 分钟。 有人对比过国际上的航天救援案例,美国曾在阿波罗任务期间准备过救援方案,但当时的技术条件下,发射准备需要数周时间。俄罗斯的联盟号飞船救援能力较强,但快速响应速度也远不及中国目前的预案水平。 如果这次真的需要实施救援,从决策到飞船入轨对接,很可能创造新的世界纪录,但没人真的希望这个记录诞生。 现在最关键的还是损伤评估的后续进展,测控中心每隔几分钟就会更新一次遥测数据,工程师们用高风险交会分析软件反复推演飞船状态。有消息说,已经排除了舱体大规模泄漏的可能,但某个推进器的喷管可能受到轻微损伤,技术团队正在计算这对返回轨道的影响,是否需要调整制动参数。 航天员的心理状态也在重点关注,地面心理支持团队通过专用信道与航天员保持沟通,除了传递技术指令,也会聊些轻松的话题缓解压力。之前的训练中,航天员都接受过心理应激测试,知道如何在极端情况下保持冷静,这会是他们平安返回的重要保障。 空间环境预报中心的专家也出来科普,让大家不用过度恐慌。他们解释说,神舟飞船在设计时就考虑了各种极端情况,这次撞击的碎片大概率属于 1-10 厘米的危险类别,但飞船的结构冗余能应对这类冲击。只要返回舱核心系统不受损,再入大气层和着陆的安全性就能得到保障。 随着时间推移,更多好消息传来。推进系统的损伤评估有了初步结果,轻微损伤不会影响返回制动,地面已经计算出最优的返回轨道参数并上传给飞船。空间环境预报中心也确认,着陆时段的空间环境稳定,不会有新的碎片威胁。 所有人都在等待那个激动人心的时刻,虽然 “最快救援记录” 的可能在逐渐降低,但中国航天展现出的应急响应能力已经让大家印象深刻,这或许就是中国航天的底气所在。不是希望遇到险情,而是在险情可能发生时,早已做好了万全准备。 那些日夜打磨的技术、反复演练的预案、时刻待命的队伍,都是航天员平安回家的最大保障。现在大家悬着的心慢慢放下,只盼着飞船顺利穿越大气层,在预定着陆场稳稳落地。

![九九归一~[害羞][害羞]【中国🇨🇳航天神舟二十号航天员乘组在轨(天宫空间](http://image.uczzd.cn/11448696444141408155.jpg?id=0)