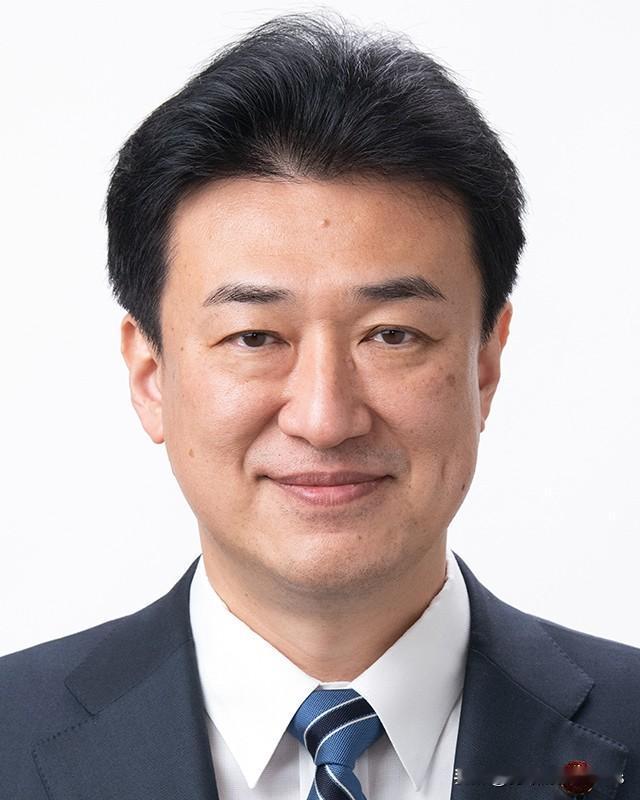

给大家介绍一位教授,丁仲礼。第一次知道他名字,是在他接受柴静采访的时候。我印象极深刻的是:他当时与站在欧美立场的柴静针锋相对,并反问柴静“中国人是不是人?中国人是不是人?” 丁仲礼,中国科学院院士,地球科学家,曾任中科院副院长,后来担任全国人大常委会副委员长。 他的专业背景是地球系统科学,学术成就斐然,但今天我们要讲的不是他的学术生涯,而是他在公共舆论场中,代表中国知识界的一种理性与坚定。 那场采访,大约发生在十多年前的央视节目《面对面》中。柴静当时以一种近乎控诉的语气,提出了一连串关于中国能源、污染、发展模式的问题,言语间处处透着欧美环保话语的“道德高地”。 而丁仲礼的回答,既不是回避,也不是辩解,而是质问:当中国努力发展、改善民生、追求现代化时,为什么就要被要求承担比发达国家更多的环保责任?为什么中国人就不能有追求美好生活的权利? 几十年来,发达国家在工业化过程中排放了大量温室气体,如今却反过来要求发展中国家承担减排的主要责任。 这就像一个吃饱喝足的人,回头指责还在吃饭的你太不环保。这种双标,在国际事务中并不少见,而在环境议题上尤为突出。 丁仲礼的质疑,不是否认环保的重要性,而是强调环保责任不能脱离发展阶段的现实,不能用一个模板套所有国家,尤其不能用道德绑架来限制中国的发展权利。 中国的发展是从百废待兴中一步步走来的,是在温饱问题还没有彻底解决时就被推上了全球治理的舞台。 在这种背景下,丁仲礼的发声,代表了一种站在中国立场上的理性思考。他并没有否认环境污染的存在,也没有为粗放式发展辩护,而是强调发展中国家的处境与权利。 在那场采访中,他指出:“我们不是不想环保,而是还没到那个阶段。”这句话的潜台词是,中国必须先发展,才能有能力搞环保。 从更宏观的角度看,丁仲礼的这次发声,是中国话语体系逐渐成熟的一个缩影。往昔漫长岁月里,中国于国际舞台的话语权较为孱弱。诸多时刻,我们常处被动之境,或是疲于回应,甚而如待宰羔羊般承受无端冲击。 但随着国家综合国力的提升,中国学者也越来越多地走上前台,开始主动发声。这不仅仅是学术能力的体现,更是一种文化自信的展现。 丁仲礼的“反问式表达”,正是这种文化自信的自然流露。他不是在表达情绪,而是在捍卫一个基本原则:中国人的权利和尊严,不应该在国际规则中被忽视或削弱。 回头看那场采访,很多人记住的是那句“中国人是不是人?”,但更重要的,其实是这句话背后的逻辑与立场。 它提醒我们,在面对国际规则、全球议题时,不能总是以“别人怎么看我们”为出发点,而应该从“我们需要什么、我们能做什么”出发。 这种立场并不意味着闭门造车,而是意味着一种基于国情的理性判断,一种不卑不亢的价值自觉。 丁仲礼并不是一个喜欢抛头露面的公众人物,他的主战场一直在科研和政策建议上。但正因为如此,他在公众面前发声时所展现出的坚定和清醒,才显得尤为珍贵。 他的那次发言,不只是对环保议题的回应,更是对整个“西方叙事”的有力反击。在国际舆论场上,中国需要更多像他这样的发声者:既有学术背景,又有国家意识;既能冷静分析,又能坚定表达。 如今,全球格局正在发生深刻变化,地缘政治、经济发展、气候治理等议题交织在一起,成为各国博弈的新战场。 在这样的背景下,中国的国家战略和发展路径更加需要理论支撑和话语引导。而这种引导,不能仅靠政府和媒体的输出,更需要知识界、学术界、科研界的共同参与。 丁仲礼的这次发声,正是一个典范。他不是用情绪表达观点,而是用知识和逻辑撑起了立场。这种方式,或许比任何激烈的口号都更有力量。 在全球化语境下,这种声音不应该被忽视,更不应该被曲解。它是中国知识分子应有的担当,是文化自信最质朴的体现。 丁仲礼教授用一次采访,告诉了我们什么叫真正的“有立场、有逻辑、有担当”。在这个充满不确定性的世界里,这样的声音,值得被更多人听见。 对此,你有什么看法呢???

![重大突破![比心]帝国主义要傻眼了?现在,大喜报是一个接一个,前面的还没来得](http://image.uczzd.cn/8451757932031701065.jpg?id=0)