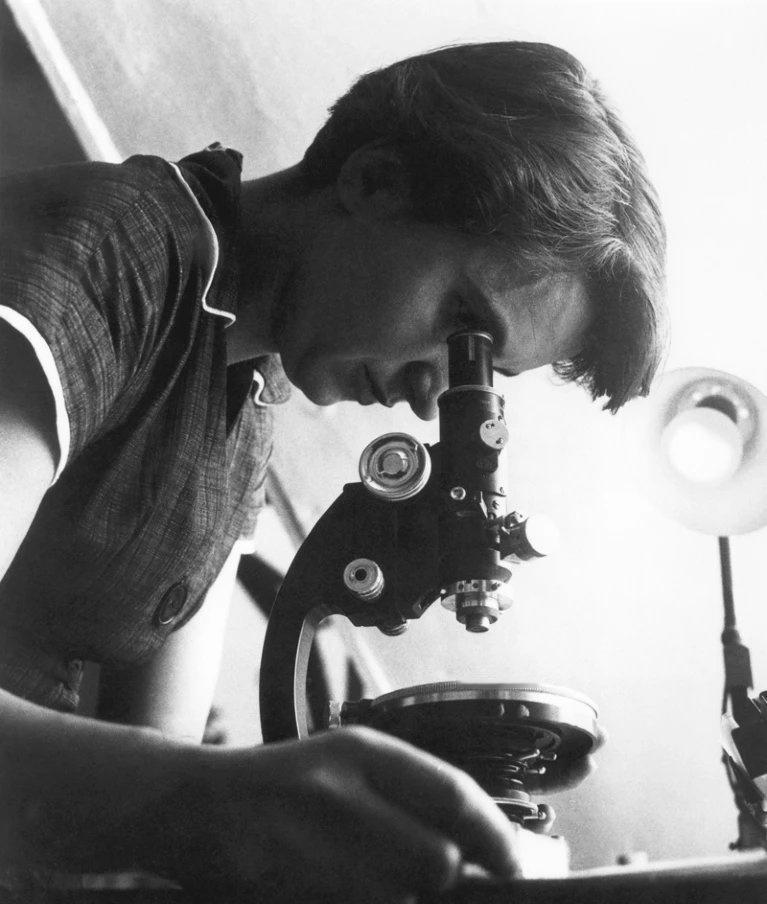

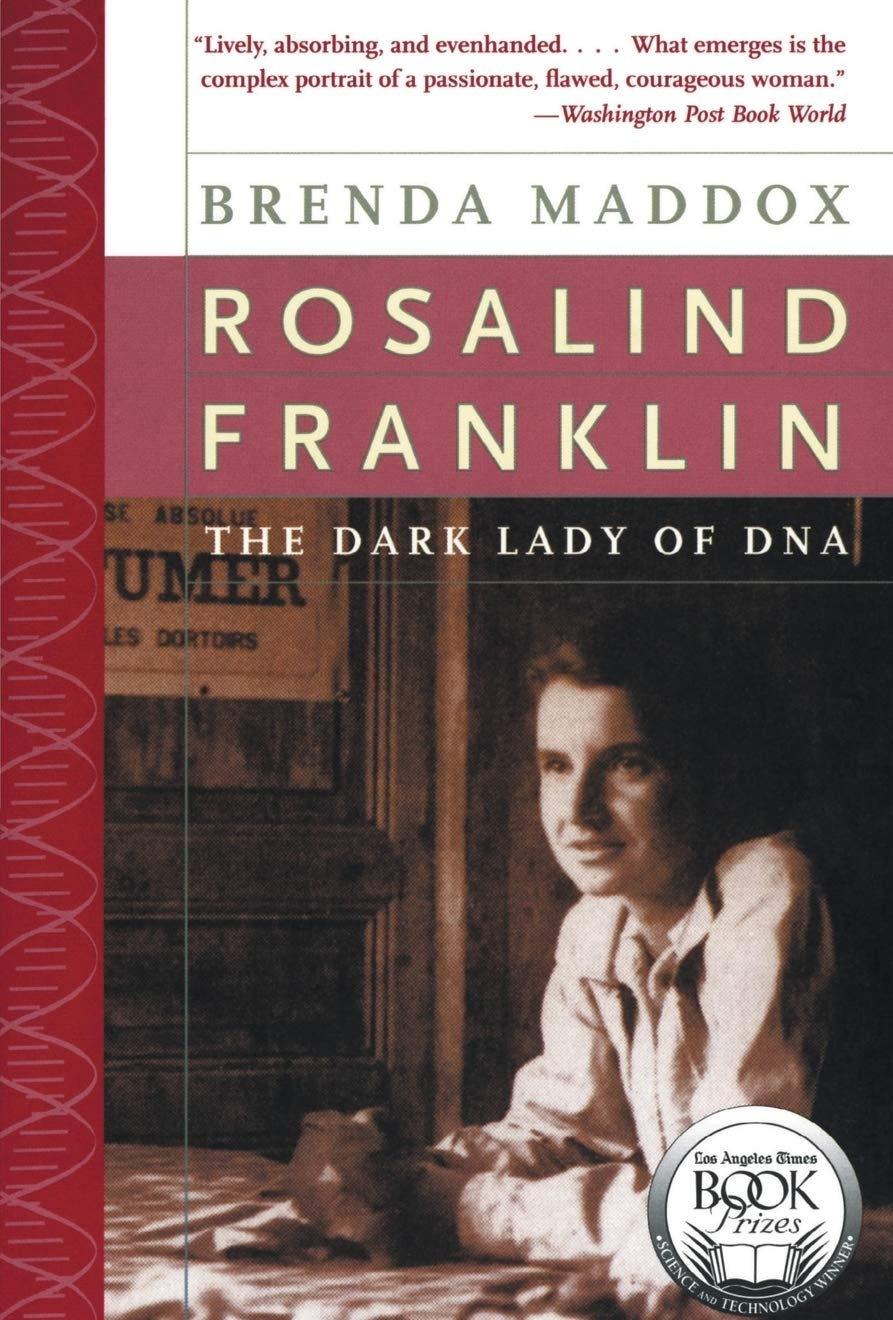

沃森去世后陆续看到了很多追忆罗莎琳德·富兰克林的文章,今天看到Nature在2023发表的系列长文,用ds转译了一篇《罗莎琳德·富兰克林对DNA结构发现的真实贡献》留个底。文章的开头就提到,关于DNA双螺旋结构的破解,富兰克林并非受害者。1953年一封被忽视的信件和一篇未发表的新闻报道显示,她其实是平等的贡献者。 这篇写得比较客观,里面详述了DNA双螺旋的发现过程,以及富兰克林、威尔金斯、沃森、克里克在这些研究中分别做出了哪些贡献,以及富兰克林拍摄的、被威尔金斯泄漏给沃森和克里克的那张最关键的51号B型DNA衍射照片在确认DNA双螺旋结构方面到底有没有那么关键。 文中的观点是单凭一张照片并不能推导出DNA的精确结构,真正关键的是富兰克林和威尔金斯提供的其他数据。富兰克林的核心贡献在于:1、明确区分了DNA的A型和B型形态;2、领悟到DNA如何编码蛋白质。但是她没能发现碱基互补配对原则,也没能构建出正确的DNA双螺旋模型。文中指出她孤军奋战缺乏学术伙伴,也被排挤在沃森和克里克的学术网络之外。令人唏嘘。客观一点说,这与当时的性别歧视有关,也与她本人的性格有关。 捋一捋其中的关系就是说富兰克林拍摄了很重要的照片,做了很多有价值的分析,但是她未能给自己的照片、数据和研究成果作出最准确的判断和最核心的分析,更关键性、决定性的分析工作被沃森和克里克做了,他们也因此发了大文章得了诺奖。富兰克林前期铺垫了很多,但就差最后临门一脚,并且她寿命太短,因卵巢癌只活了37岁,未能见证和共享诺奖,事后想想她做大量的实验工作本身就是有损于健康的。每次想到她我都会想到发现转座子的芭芭拉·麦克林托克,她经历了几十年无伙伴、无人认可她的理论和研究、受排挤的孤独时刻,最终证实自己没错,在81岁时获诺奖。人还是要活得够长才能有更多机会,虽然这由不得个人,都是命运使然。 PS:再补充一张图2吧,以前总结的《基因传》里对这段历史描述的故事背景。