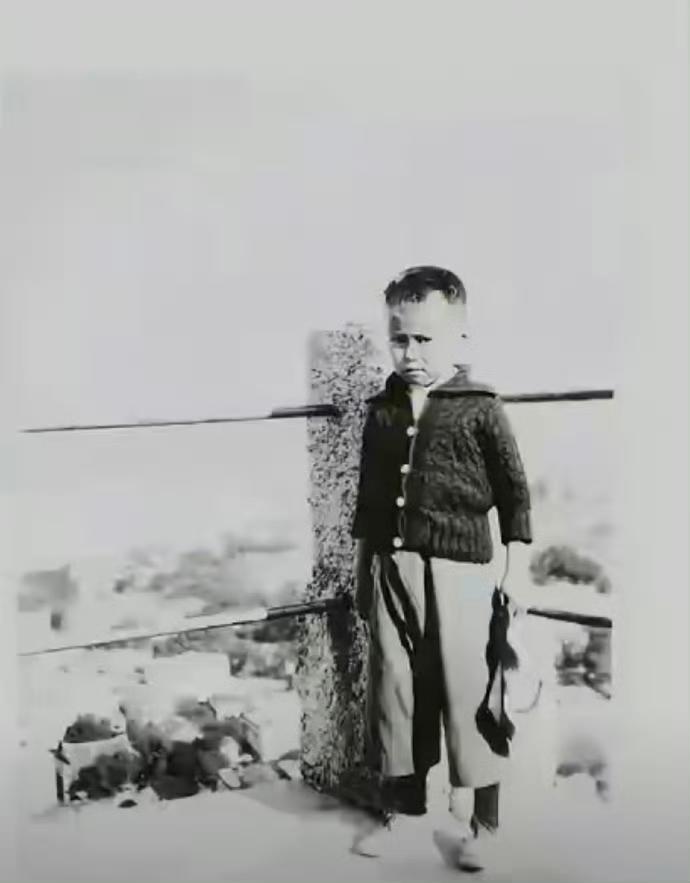

杨振宁的父亲,就是能发现儿子天赋并肯定这种天赋的父亲。 杨振宁6岁时,父亲杨武之从美国留学回来,到厦门大学任教,把他送到一个近代的小学校读书。 小学教授手工、音乐等科目。在一次手工课上,老师让大家用泥巴捏个小鸡。他把自己的作品拿回家,得意地给父母看,父母夸赞“好得不得了”,最后才问他:“这是不是一根香肠?” 杨振宁7岁的时候,把家里的收音机给拆了,但没能安装回去,被父亲骂了一顿。 那时候的收音机是非常贵,不亚于现在普通家庭里价值十几万的仪器,但是,骂归骂,父亲还是给他拍了一张他被骂了之后正在生气的照片(图一)。 换某些蠢父母,是不是会把孩子的这种好奇和调皮,污名化为“将来会杀人放火,对社会破坏性大”?我觉得真有可能的。 杨振宁13岁,在读了一本科普书《神秘的宇宙》后,直接对父母说,我将来也要拿诺贝尔奖。 杨振宁父亲杨武之听了以后,并没有觉得这是天方夜谭,并没有嘲笑他的梦想,反而在他照片后题:“振宁似有异禀”。 “七七事变”之后,杨武之先是将妻儿送回了合肥老家,之后其全家又一路辗转到了昆明。 上中学的时候,杨振宁的数学已经非常好,父亲又是数学教授,但杨武之并没有继续巩固杨振宁的数学优势,而是修补他不足的地方,找了清华大学历史系高材生每天给他补习《孟子》。这也让杨振宁对历史产生了浓厚的兴趣。 当时,鉴于辗转流离到抗战大后方的中学生很多,当时的国民政府教育部宣布了一项措施:所有学生不需要高中毕业文凭,都可以按照“同等学力”报考大学。 在中学读书的杨振宁得知这一消息后,在父亲的鼓励和支持下,以高中二年级的学历参加全国统一考试,并以第二名的成绩被西南联大化学系录取。但在准备入学考试时,他自修了高中物理,发现自己对物理更感兴趣,于是12月进入大学后转到了物理系。 之后,他参加了庚款留美考试,杨振宁先生成为全国物理专业唯一被录取的留美生,前往美国芝加哥大学攻读博士学位,开启波澜壮阔的后半生。 杨振宁在讲到自己的教育经历经历时说,每一个人因为他的天分不同、背景不同、环境不同,或多或少还都有一些偏好;而我个人认为,每一个年轻人,要想办法发现自己的偏好,能够发现自己的偏好,培养这个偏好,将来发展这个偏好。