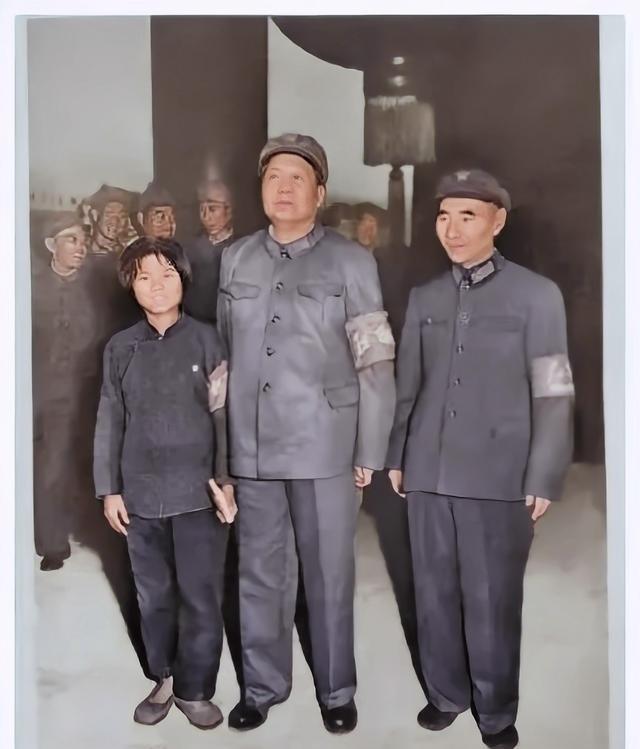

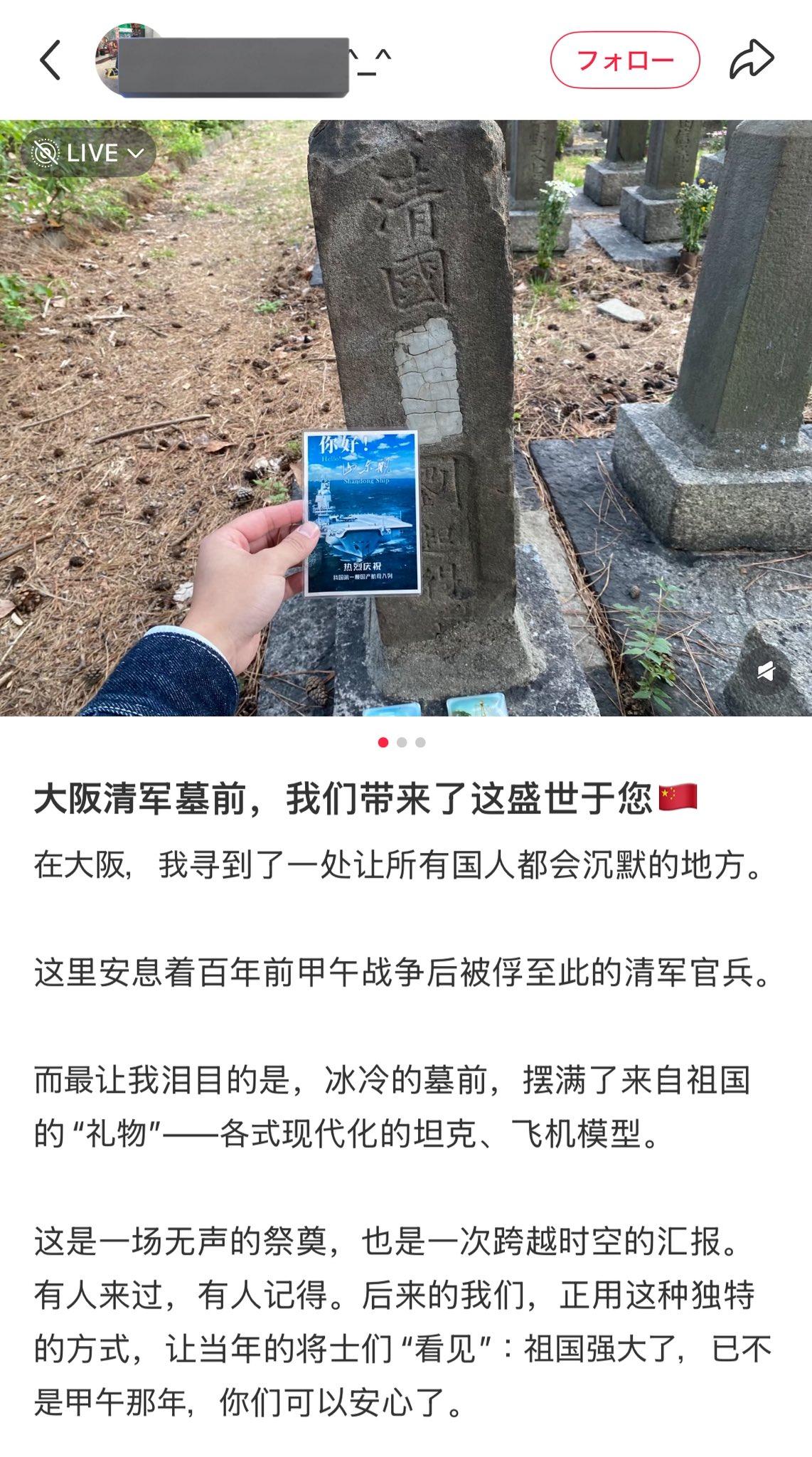

1986年,邓稼先在临终前提出想要在去看一眼天安门,可当他乘坐的轿车驶过天安门时,他忽然对一旁的妻子问道:“30年后,国家还会有人记得我吗?” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 邓稼先1924年出生于一个普通家庭,自幼聪颖好学,少年时期,他在战火纷飞中辗转求学,深感国家积弱所带来的屈辱,他坚信,知识是改变命运的力量,更是国家富强的根基,高中毕业后,邓稼先以优异成绩考入西南联大,并在物理学领域展现出超凡的天赋,彼时的中国,百废待兴,科技落后,尤其在尖端领域,几乎一片空白,邓稼先深知,只有掌握核心技术,国家才能真正摆脱外部威胁,屹立于世界之林。 大学毕业后,邓稼先获得机会赴美深造,进入芝加哥大学攻读物理学博士,在这里,他师从世界顶尖科学家,专注于核物理领域的研究,尽管国外的科研条件十分优越,生活环境无比舒适,但邓稼先始终心系祖国,他深知,新中国刚刚成立,各项建设都需要人才支撑,而核技术事关国家安全,更是刻不容缓,1950年,他完成博士学位后,毅然放弃在美国的优渥前景,踏上了归国的旅程,此时的中国,科技基础极为薄弱,科研条件简陋,但邓稼先毫不犹豫地选择了回到祖国,为国家的核事业贡献自己的全部才华。 1958年,邓稼先接到了一项特殊任务——参与中国核武器的研发工作,这项任务关乎国家安全和民族尊严,却极其隐秘,他在签署保密协议后,开始了长达二十多年的隐姓埋名生活,从此,邓稼先的生活轨迹彻底改变,他不能向家人透露半点工作内容,甚至连自己具体在哪儿、做什么都不能说,在此后的岁月里,他的名字从公众视野中消失,化作无数数据、公式和试验中的一部分。 核武器研发的道路充满艰辛与挑战,当时的中国几乎没有任何核技术积累,一切都要从零开始,科研设备落后,很多实验器材需要自己动手制作;技术封锁严重,需要完全依靠自主攻关,邓稼先和团队成员在极端恶劣的条件下完成了大量艰难的工作,计算核反应数据时,没有高速计算机,只能用算盘和手摇计算器;物资匮乏时,甚至连基本的生活保障都无法满足,但即便在这样的情况下,他始终保持严谨的态度,对每一个数据反复验证,确保万无一失。 核试验过程中,邓稼先不仅是团队的学术核心,也是技术攻关的中坚力量,每一次试验,他都亲临现场,仔细检查每一个环节,一次试验中,设备故障导致弹头出现损坏,他不顾个人安危冲进现场处理问题,确保了试验的顺利进行,这些经历让他身体承受了巨大的辐射伤害,但邓稼先从未退缩,他清楚,自己的工作不仅是为了科研成果,更是为了国家安全和民族尊严。 1964年,中国成功进行了第一颗原子弹试验,这一历史性突破,标志着中国成为世界上第五个拥有核武器的国家,随后,他又投身于氢弹的研发工作,仅用不到三年的时间,中国就成功进行了第一颗氢弹的试验,这些成果不仅提升了中国的国防实力,也打破了国际核技术的垄断,为国家争取到了更大的战略主动权,在这些成就背后,是邓稼先和无数科研工作者日复一日的默默付出,也是他们用健康乃至生命换来的重大成果。 在邓稼先忘我的工作背后,是家庭的巨大牺牲,他的妻子许鹿希独自承担起家庭的重担,抚养两个孩子,照顾老人,并在自己的科研岗位上兢兢业业,许鹿希没有抱怨过,她始终默默支持邓稼先的选择,守护着这个特殊家庭的平衡,由于保密的需要,许鹿希甚至不知道邓稼先的具体工作内容,丈夫的每一次短暂归家,更多是对彼此信念的确认,而非日常的交流,在长达二十多年的岁月里,夫妻二人用无言的默契支撑起了这段不平凡的生活。 长期接触核辐射和高强度的工作,让邓稼先的健康状况逐渐恶化,1980年代中期,他被诊断出患有直肠癌,病情迅速恶化,在生命的最后阶段,邓稼先依然坚持工作,争分夺秒地整理资料,为国家未来的核武器发展提出重要建议,然而,病魔最终夺走了这位杰出科学家的生命,1986年,邓稼先离世,享年62岁。 信息来源:(中国军网——邓老,多少年后,人们依然会记得你们)