多尔衮为啥不敢造反?真的是为了孝庄吗?孝庄在临死前给出了答案 多尔衮不敢造反,孝庄的存在确实是绕不开的关键,这一点从她临终前对康熙说的那句 “皇家没有秘密,只有活着的人才能写历史” 里就能品出味道,这分明就是把当年那段权力博弈的核心道破了 —— 不是多尔衮不想反,是孝庄把他的路堵得太死,又给了他不能反的理由。 先看多尔衮手里的筹码,表面上他是权倾朝野的皇父摄政王,手握正白旗和镶白旗,这两支旗光是能上战场的男丁就有近两万,再加上依附他的汉军旗势力,看起来确实有造反的本钱。 可真要动起手来才知道,这些兵力根本不够看。清初八旗总男丁才 34.7 万,满洲核心男丁不过 5.5 万,要统治 1 亿多汉人,这 1:500 的人口比例就像悬在头顶的刀,一旦内部开打,汉人要是趁机反了,满人这点家底根本不够折腾。 更别说还有济尔哈朗的镶蓝旗盯着,两黄旗更是名义上归顺治直管,鳌拜这些人就算被多尔衮革职下狱,也始终攥着兵权,就等着看他出错。 1650 年鳌拜敢公开质疑他的圈地令,说白了就是知道多尔衮不敢真的撕破脸,一旦动了两黄旗,济尔哈朗肯定会打着 “保皇” 的旗号出兵,到时候多尔衮就是腹背受敌。 孝庄把这层利害关系看得比谁都清楚,她从来不是靠柔情蜜意拴住多尔衮,而是用一套精密的 “连环计” 把他套牢。 多尔衮想当皇帝,但他没儿子,唯一的养子多尔博根本镇不住场子,这时候孝庄抛出来的 “皇父摄政王” 称号就很有讲究,既给了他超越亲王的面子,又把他和顺治绑成了 “父子”,真要造反,就是自己打自己脸。 更绝的是她的后手,1649 年多铎一死,两白旗内部就开始离心离德,孝庄立马派人送去各种 “关怀”,又是蒙古特产的药材,又是宫廷秘制的鹿血酒,表面是体恤,实则是安插眼线、传递信号。 有记载说多尔衮坠马前喝了她送的酒,之后就出了意外,虽然没明说,但这火候掐得比谁都准。 多尔衮自己也清楚造反的风险太大,他 39 岁那年已经频繁头晕,后来的基因检测显示爱新觉罗家族有遗传性高血压,这身体状况根本撑不起一场内战。 而且他的权力根基全靠战功堆起来,一旦造反,就成了 “乱臣贼子”,那些跟着他打天下的老部下第一个不答应。 1644 年入关后,他刚把圈地令推下去就引发民怨,要是这时候再起兵,不仅汉人会反,连八旗内部的勋贵也会因为利益受损倒戈。 更别说孝庄还握着他的 “软肋”,多尔衮逼死豪格、纳侄媳为妃这些事,全被孝庄记在账上,要是他真敢动顺治,这些黑料立马就能让他身败名裂。 最关键的还是孝庄那手 “毁证据” 的操作,多尔衮死后,她第一时间烧了那道可能藏着篡位心思的密诏,又换了皇宫侍卫,把兵权交给索尼和鳌拜,转头就让顺治给多尔衮安上 14 条罪状。 这波操作看似是清算,实则是帮多尔衮 “遮丑”—— 要是密诏真公开了,证明多尔衮早有反心,那八旗就得分裂,刚站稳的江山就得动摇。 孝庄临终前说的那句话,其实就是答案:她从来不是靠感情留住多尔衮,而是靠对权力格局的精准算计,让他知道造反是死路一条,不反还能保全身后名(虽然最后没保住,但这是顺治的操作)。 说白了,多尔衮不是不敢反,是被孝庄拿捏得太准,既没造反的胜算,又没造反的必要,只能乖乖当这个摄政王,直到最后坠马暴毙,也没走出孝庄布下的局。

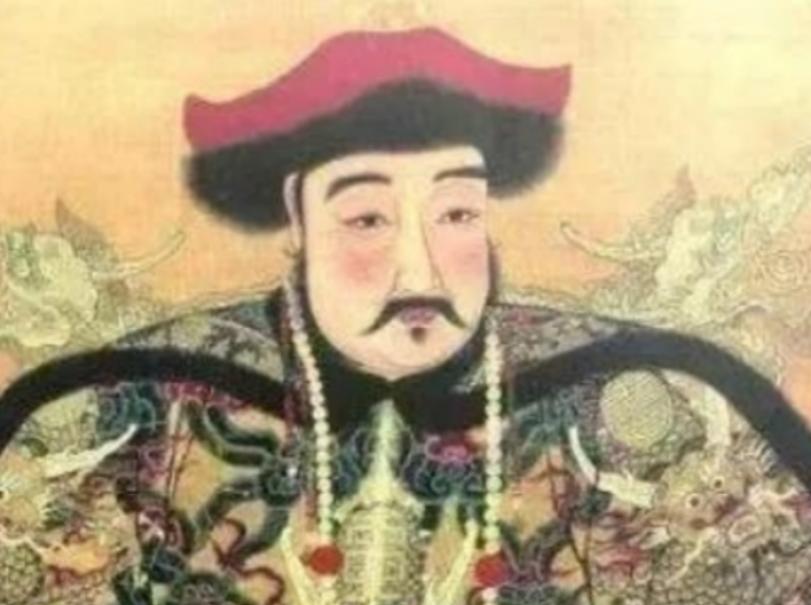

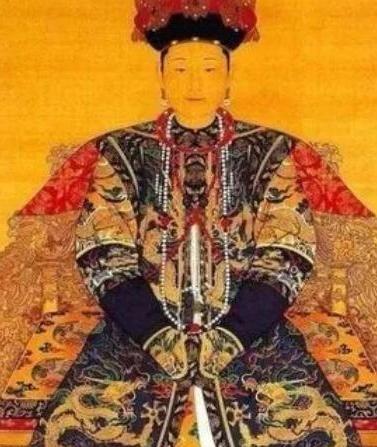

![所以说嘉庆给乾隆上高宗的庙号是恶意的推测完全有道理[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/6960296013947822428.jpg?id=0)