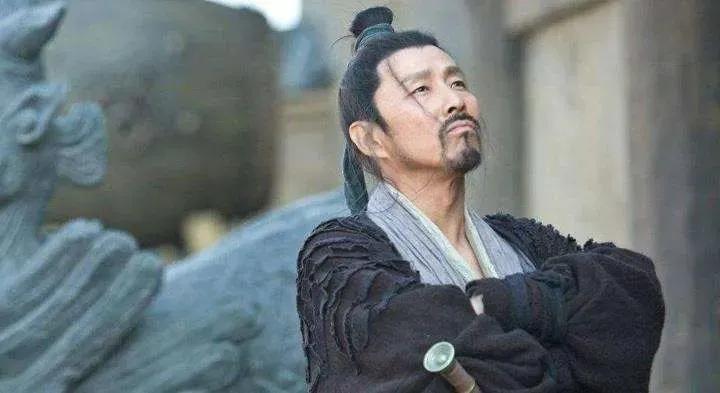

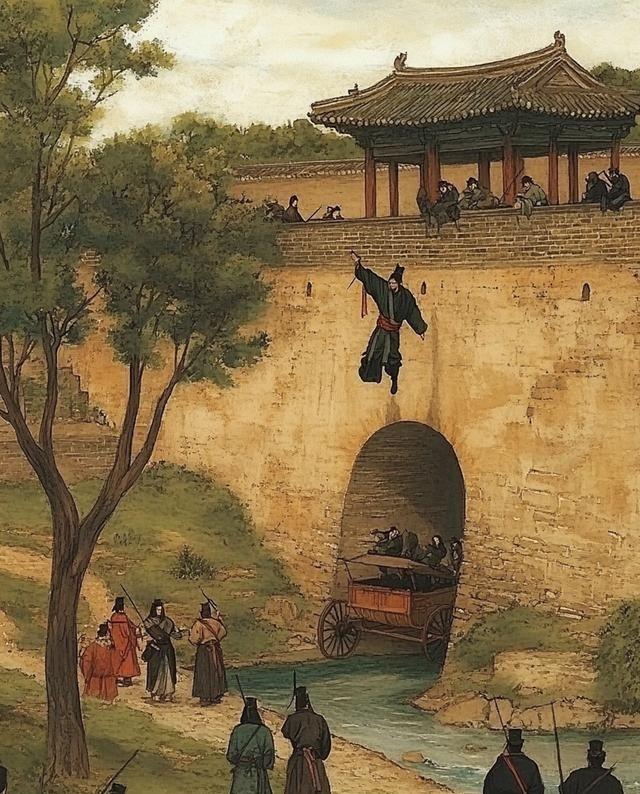

古代有个人,先后投奔两家领主,都不受重视,于是转投第三家,结果受到最高礼遇,奉为上宾; 豫让是春秋战国交接时期的晋国人,出身姬姓毕氏,据说是侠士毕阳的孙子。那时候晋国卿大夫家族林立,六卿把持朝政,分别是智氏、范氏、中行氏、赵氏、韩氏、魏氏。这些家族之间明争暗斗,抢地盘抢权力,普通人想出头得靠投奔他们。豫让早年就靠侍奉卿大夫混饭吃,在乱世里求生存。他先去了范氏家,当了个臣属,干些日常杂务,比如管管家臣或者帮着防御家族领地。可范氏忙着跟其他家族打仗,没空搭理他,豫让的才能没发挥出来,几年下来啥名声都没捞着。范氏后来被智氏吞并,豫让的日子也没啥变化。他觉得待在那儿没前途,就收拾东西走了。 离开范氏后,豫让转投中行氏,继续干类似的活儿。中行氏的情况跟范氏差不多,也卷在卿大夫的争斗里,常跟智氏这种强族过不去。豫让在中行氏管文书、训家兵啥的,但家主压根没重视他,贡献没人认可。一次跟智氏边境冲突,他也上阵帮忙挡箭啥的,可还是没赏赐。几年过去,中行氏也被智氏灭了,豫让还是没啥建树。他意识到前两家都把他当普通人使唤,没啥亏欠,就又换地方了。这时候晋国六卿里智氏最强势,豫让听说智伯瑶手下机会多,就去了那儿。 豫让投奔智氏后,侍奉智伯瑶。智伯瑶是智氏的头儿,那时智氏势力大,地盘广,对豫让特别客气,常找他聊晋国的事儿,还给他重任。豫让地位蹭蹭上涨,参与家族决策和打仗。智伯瑶进攻其他卿大夫时,豫让跟着出力,智氏灭了范氏和中行氏后,他也沾光。智伯瑶待他像国士,给他钱和地,远超之前两家。豫让觉得终于遇上知己了,效忠智氏。智伯瑶野心大,想统一晋国卿大夫,就去攻赵襄子。赵襄子是赵氏的头儿,联合韩氏魏氏反击,三家合力在晋阳围了智氏。智伯瑶兵败,智氏全灭,三家分了智氏的地盘。赵襄子还把智伯瑶的头骨做成酒杯用。 豫让在智氏灭亡时逃了,躲进山里。他改名换姓,扮成刑徒,混进赵襄子宫殿,干刷厕所的活儿,腰里藏着匕首等机会。赵襄子去厕所时觉得不对劲,叫卫士搜,抓住了豫让。豫让承认是为智伯瑶报仇,赵襄子觉得他有义气,就放了他。豫让不死心,用漆涂身毁容,吞炭烧嗓子,声音变哑。连他老婆都认不出他了。朋友劝他假投靠赵襄子再下手,豫让说那不义,拒绝了。过阵子,他埋伏在赵襄子过桥的地方。马车到桥上,马惊了不走,赵襄子让人搜桥下,又抓到他。 赵襄子问豫让为啥不报范氏中行氏的仇,豫让说那两家待他如常人,他没亏欠,智伯瑶待他如国士,他得报答。赵襄子叹气,说豫让是义士,但派兵围了他。豫让求赵襄子给件衣服,让他刺几下算报仇。赵襄子给了,豫让砍了衣服三下,叫着智伯瑶的名字,自杀了。消息传开,赵国士人都哭了。豫让这事儿出自《史记·刺客列传》,司马迁记的。豫让的忠义在历史上有名,体现了士为知己者死的想法。但智伯瑶其实霸道,灭智氏的三家是反击他的扩张。豫让报仇针对赵襄子一人,没牵扯别人。 豫让的故事在春秋战国背景下,晋国卿大夫内斗激烈。六卿起初是智、赵、韩、魏、范、中行,智氏最强。智伯瑶继承后,联合赵韩魏灭了范中行,分地后又想独吞,围赵襄子于晋阳。赵襄子忍了两年,联合韩魏反杀智伯瑶。豫让的经历反映了那个时代门客的生存状态,许多人像他一样辗转求职,遇上好主子就拼命效忠。豫让前两家没重用,他没怨言,转投智氏后才尽忠。报仇过程虽失败,但他的坚持影响后世。历史上豫让没成功刺杀,但他的行为成了忠义典范。 豫让毁容吞炭的事儿,显示他报仇的决心。第一次失败后,他不惜自毁身体,避免被认出。朋友的劝说,他觉得利用信任下手不对,坚持正面刚。这在乱世里少见,许多刺客都用阴招。豫让的逻辑是基于待遇,范中行待他一般,他不欠,智氏待好,他就报。赵襄子也没杀他几次,第一次放,第二次围但给了衣服让他砍。这俩人互相尊重,尽管是仇敌。豫让死后,赵国人哭,说明他的义气打动了人。故事流传下来,成了传统文化里的忠义例子。 春秋末年,晋国公室衰弱,卿大夫掌权。豫让这种人多是中下层士人,靠投奔求发展。智伯瑶宠信他,让他参与大事,豫让感恩。智氏灭亡是卿大夫斗争的结果,三家分晋后成了战国赵韩魏。豫让的报仇没改变大局,但个人行为突出。历史上类似豫让的刺客有专诸、聂政、荆轲,他们多为报恩或义气行事。豫让不同的是,他针对前主子的灭门仇,没成功但过程惨烈。司马迁写他时,强调了士的品格。 豫让的事儿接地气,说白了就是职场跳槽遇上好老板,然后老板没了,他就拼命报仇。现代人看,可能觉得傻,但那时代忠义重于命。豫让没虚构,史书有记。智伯瑶不是好人,贪婪导致灭亡,豫让却为他死。赵襄子聪明,灭智后稳固赵国。豫让的坚持,让人想那时代的人情义气。现在社会变了,但故事还能启发人想想啥叫知遇之恩。

![司马懿:需要我来回答不[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/4722309673445035490.jpg?id=0)