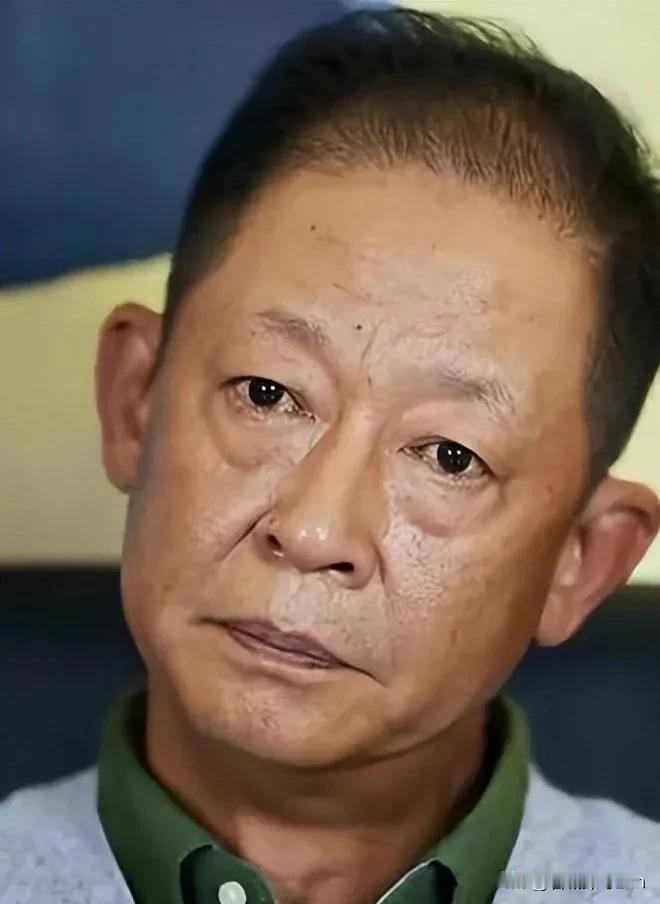

演员王志文说:“我已经很久不拍戏了,但接到赵林山导演的电话,让我演杜存山时,我果断答应了,当他提到片酬时,我说,兄弟,咱不谈片酬,我零片酬来演,这部电影我如果不拍,或者说我还要片酬的话,我对不起那些死去的同胞。 王志文不是那种靠频繁接戏维持热度的演员。这些年他很少出现在镜头前,不是想淡出行业,是没碰到能让他真正沉下心的本子。 圈里人都知道,他挑剧本挑得“苛刻”,不光看角色戏份多少,更看故事背后的分量——有没有对得起观众的诚意,有没有值得琢磨的内核。 所以当赵林山在电话里提到“杜存山”三个字时,他没多问拍摄周期、戏份轻重,先追问的是角色的背景和故事的底色。 杜存山不是什么大人物,是1937年南京城里一个普通的中学教员。 日军进城后,他没来得及跟着学校撤离,看着身边的学生、邻居、街坊一个个遭遇不幸,从最初的恐惧无措,到后来攥着拳头想护住更多人——他偷偷藏过受伤的士兵,把家里仅有的粮食分给饥饿的孩子,最后为了掩护一群妇女和孩子,被日军发现。 这个角色没有惊天动地的台词,没有英雄式的高光时刻,只有一个普通人在乱世里的挣扎和坚守,而这份“不放弃”的坚守,恰恰戳中了王志文。 他后来在私下里跟朋友说,听到这个角色的瞬间,脑子里就冒出那些历史照片里的人,那些没留下名字、却在苦难里拼过命的同胞,觉得自己得替他们把故事讲出来。 为了演好杜存山,王志文花了三个多月泡在档案馆。他翻遍了南京大屠杀相关的史料,从当时普通人的日记、书信,到幸存者的口述记录,一页页抄笔记,遇到模糊的细节,还专门托人联系历史学者请教。 有次看到一份中学教员的日记,里面写着“今日送走两个学生,不知能否平安到后方”,他盯着那行字坐了半天,后来跟导演说,杜存山的眼神里,得有这种“想护又怕护不住”的无力感,还有藏在那无力感后面的韧劲。 他还专门去了南京的遇难同胞纪念馆,站在遇难者名单墙前,没说话,就那么静静站了一个小时,工作人员后来回忆,他走的时候,眼眶是红的,脚步比来时慢了很多。 拍摄的时候,王志文的状态和平时完全不一样。剧组在南京郊区取景,冬天的风特别冷,拍摄场地没有暖气,他裹着薄棉衣候场,从没抱怨过一句。 有场戏是杜存山看着日军搜查院子,要把藏在柜子里的孩子紧紧护在身后,导演喊“停”之后,他还保持着护着柜子的姿势,半天没动,后来助理递热水给他,他才缓过神来,说一想到那些真实发生过的事,就没办法轻易从角色里抽离。 剧组里的年轻演员有时候会聊拍摄之外的八卦,他很少参与,只偶尔跟大家说,拍这部戏得沉下心,咱们演的不是虚构的故事,是替那些没能开口的人说话,不能马虎。 有人私下问过他,零片酬会不会觉得亏。他当时没直接回答,只反问对方:“你去纪念馆看看,那些墙上的名字,那些没能活过1937年的人,他们连明天的太阳都没等到,咱演部戏,谈钱像话吗?” 他不是想标榜自己多高尚,是觉得这是底线——有些题材沾了钱就变味,有些角色承载着对逝者的尊重,一旦谈片酬,就像对那些逝去的同胞失了敬。赵林山后来也说,王志文的态度影响了整个剧组,不少演员主动提出降片酬,大家都觉得,能参与这部戏,比拿多少报酬都有意义。 这部电影上映后,王志文没去跑任何宣传。只有电影首映礼那天,他去了现场,对着台下的观众深深鞠了一躬,说:“希望大家看完这部戏,能记住曾经有那么多同胞,在那样的苦难里挣扎过、坚守过。” 他没提自己零片酬的事,也没说拍摄多辛苦,仿佛做这些都是理所当然。 王志文的选择,从来不是一时的冲动。他从出道就明白,演员不只是“演个角色”那么简单,有些戏要带着敬畏心去拍,有些故事要带着诚意去讲。他的零片酬,不是一场营销,是一个演员对历史的敬畏,对逝者的告慰——比起那些失去生命的同胞,他做的这点事,实在算不了什么。 而这种敬畏心,恰恰是文艺工作者该有的底色:不是所有作品都只为娱乐,有些作品要帮人们记住历史,守住那些不该被遗忘的记忆。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。