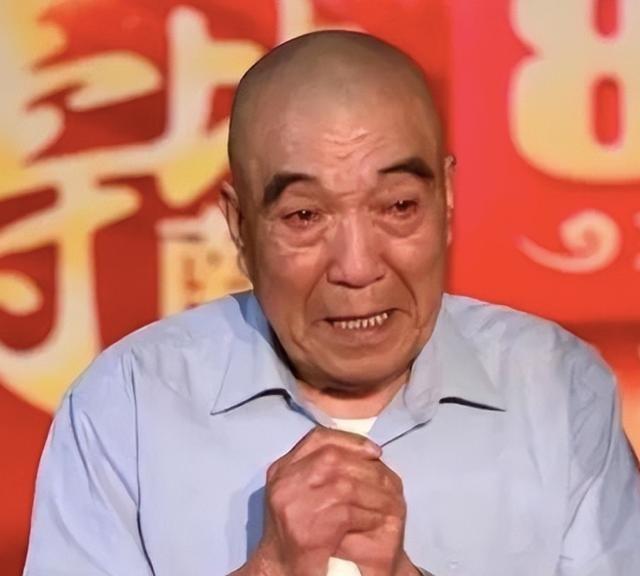

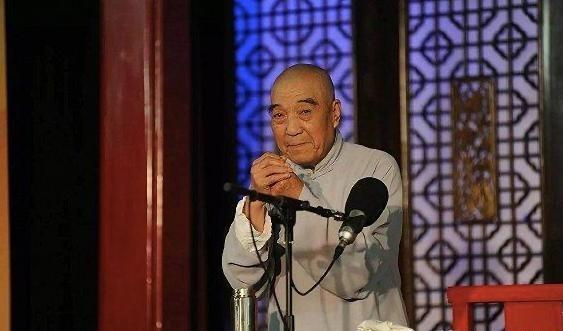

郭德纲曾经在一档节目中说:“皇上没了叫驾崩,和尚没了叫圆寂,英雄没了叫牺牲。”这时台下观众突然接住这个梗说:“那仇人没了叫什么?”郭德纲没有接话,沉思一会后,笑嘻嘻的伸出两根手指,对着观众比了个拍照常用的剪刀手。 一个简单的剪刀手配上”欧耶”两个字,瞬间成为相声界的经典桥段。这个看似轻松的回答背后,其实反映着德云社走过的风风雨雨。郭德纲这个回应不仅展现了他的机智幽默,更暗藏着传统艺术与现代社会的微妙关系。 1995年,郭德纲与已退休的相声演员张文顺和青年相声演员李菁在北京的京味茶馆、广德楼等地开始演出。1996年,三人创办了北京文记德云曲艺研习社。那时候的他们只是想让相声重新回到大众视野,没想到日后会成为整个行业的标杆。 早期的德云社日子过得相当艰难。演出一般从下午一直到晚上,2元钱一张票,演员多的时候说相声,少的时候说书,票房收入归演员所有。有时候台下只有三五个观众,甚至经常出现无人捧场的尴尬局面。但郭德纲从来没有放弃过这门古老的艺术,他相信只要坚持下去,相声一定能重新焕发生机。 2004年春节,与郭德纲频繁搭档的于谦正式加入德云社。同年10月23日,德云社进驻天桥乐茶园。这一年对德云社来说至关重要,北京文艺广播《开心茶馆》的主持人康大鹏为了搜集相声名家段子而来到广德楼,被郭德纲深厚的相声功底和出色的表演所折服。电台节目的播出让德云社开始被更多人知道。 电台直播后,每周末北京相声大会的观众人数基本上能够维持在近二百人,时常会有三四百人爆满的场景。到2005年,每场的观众人数都能达到四五百人左右。这种变化让所有人都始料未及,相声这门传统艺术重新焕发了活力。 正是在这样的演出环境中,郭德纲那个关于”仇人死了叫欧耶”的经典回答诞生了。这个看似随意的临场发挥,实际上体现了郭德纲深厚的文化底蕴和敏锐的现场反应能力。他用一个简单的手势巧妙地化解了敏感话题,同时又让现场观众捧腹大笑,这正是相声艺术魅力的完美体现。 2005年,广德楼实现自负盈亏,德云社在天桥乐茶园演出的同时,也增添了在广德楼的演出。同年秋天,郭德纲及德云社被多家媒体相竞报道,他们终于熬出了头,德云社的演出开始了一票难求的局面。从那以后,德云社的发展就像坐上了火箭一样,一发不可收拾。 2006年1月,北京德云社文化传播有限公司成立,法人由王惠担任。2006年,郭德纲、于谦二人凭借《我这一辈子》等一系列”我”字作品获得观众的喜爱,不断扩大德云社的品牌影响力。这一年对德云社来说是个分水岭,从一个小小的相声团体变成了正规的文化公司。 德云社的成功不仅仅在于郭德纲个人的才华,更在于他们对传统艺术的坚持和创新。德云社全体演员用心血和汗水打造了”北京相声大会”这一品牌,而且还培养出了栾云平、岳云鹏孙越、张云雷杨九郎、烧饼曹鹤阳等多个优秀的青年演员,为相声艺术的振兴增添了新的希望。 发展过程中,德云社也经历了不少风波。有些老演员因为各种原因离开了德云社,甚至公开指责郭德纲。但郭德纲始终坚持自己的原则,该严格的时候绝不心软,该包容的时候也从不吝啬。这种做法让德云社在发展中始终保持着相对稳定的核心团队。 德云社不仅仅是成立专门的公司用于运营,还仔细梳理了德云社的IP打造之路,总结出以相声为主,多品类剧种多元发展,重点打造个人IP,进军影视业并拓展演艺周边服务的大IP养成计划。这种商业化的运作方式让德云社在保持艺术性的同时,也获得了可观的经济回报。 如今的德云社已经不仅仅是一个相声团体,更像是一个文化娱乐集团。德云社的业务涵盖餐饮、服装、电商等多个领域,仅在2020年,德云社成员参演的综艺就高达20余部,据天眼查数据显示,2020年德云社实现年流水3.66亿,实现营收超2500万。 从当年那个只能卖2元钱门票的小茶馆,到现在动辄几千元一张票还一票难求的大剧场,德云社的发展轨迹见证了传统艺术在现代社会中的成功转型。而那个”仇人死了叫欧耶”的段子,不仅成了相声史上的经典桥段,更成了德云社精神的一个缩影——既能应对各种挑战,又能在困境中保持乐观幽默的态度。 从一个小茶馆的草台班子到如今的文化娱乐集团,德云社的成功离不开对传统的坚守和对创新的拥抱。那个经典的剪刀手不仅逗乐了观众,更象征着传统艺术在新时代的生命力。你觉得郭德纲这种幽默化解尴尬的方式怎么样?相声这门传统艺术在现代社会还有什么发展空间?