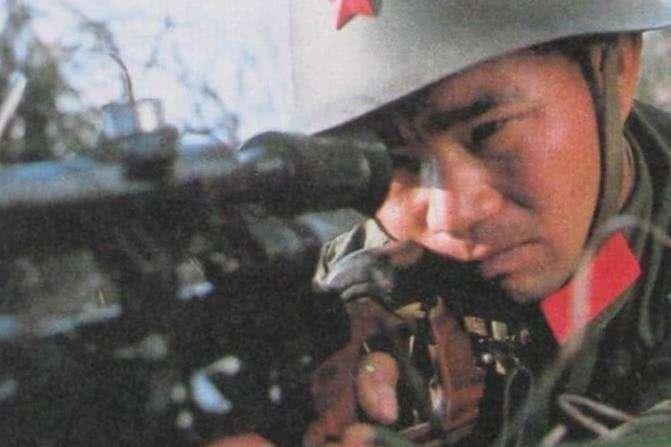

对越自卫反击战功臣王志军,是20多万参战解放军中,唯一一名香港籍战士,同登、谅山战役中都能看到他战斗的身影,最终平安走下战场,战后将自己的经历写成《1979年对越战争亲历记》一书,让后人得以看到真实的南疆战场。 1979年的谅山战场,炮火将天空染成暗红,一名年轻战士猫着腰在断壁残垣中穿梭,他的钢盔上还沾着泥土,胸前的军徽在硝烟中格外醒目。 很少有人知道,这个和战友们一起冲锋的身影,是整个对越自卫反击战20万参战官兵里,唯一的香港籍士兵——王志军。 王志军1958年出生在香港,那时候的香港还在港英政府管辖下。 父亲看着身边不少孩子渐渐模糊了自己的根,心里很不是滋味,等王志军小学毕业,就下定决心把他送到内地读书。 在那个年代,同时拥有香港和内地双重身份的人少之又少,可正是这段内地求学的经历,让“我是中国人”的念头,像种子一样在他心里扎了根。 1976年,征兵的消息传来,王志军没和家人多商量就报了名,顺利穿上军装成为55军163师487团的一名战士。 这支部队可不一般,是红军时期就立下赫赫战功的“红一团”,他所在的班更是大名鼎鼎的“狼牙五壮士班”。 第一次在班会上念出班级历史,王志军攥紧了拳头,作为一名香港青年,能走进这样的英雄集体,他觉得浑身都有使不完的劲。 1979年2月,对越自卫反击战打响,王志军跟着部队开赴前线。 同登战役中,他和战友们顶着越军的火力封锁,逐个清除暗堡;谅山攻坚战里,丛林深处的冷枪和地雷随时可能致命,他们互相掩护着一点点推进。 战场的残酷超出想象,他见过战友为了掩护担架队,扑在爆炸物上;也见过重伤的班长,临死前还攥着他的手说“守住阵地”。 那些把生的希望留给别人、用身体为战友挡子弹的瞬间,不是书本里的故事,是他亲眼所见的生死考验。 这场仗打下来,王志军不仅练就了一身硬本事,更认准了一件事:做中国人,值! 他也客观看清,越军的作战技能和战斗意志确实不容小觑,可这更让他为身边舍生忘死的战友感到骄傲。 战争结束后,王志军退役回到香港。 东方之珠的霓虹灯闪烁,商场里人声鼎沸,日子过得安稳又热闹,可他总在深夜梦回战场,梦里是战友们冲锋的呐喊,是战壕里分享半块压缩饼干的温度。 他知道,那些永远留在南疆的兄弟,不能就这么被忘了。 2008年,距离战争爆发刚好30年,王志军开始着手做一件事——写一本书。 他翻遍了能找到的史料,又挨个联系当年的老战友,把他们的回忆一点点整理出来。 那些日子,他白天跑图书馆查资料,晚上和老兵通电话到深夜,手指在键盘上敲得生疼也不歇着。 年底,《1979对越战争亲历记》出版,书里没有夸张的渲染,只有真实的战场经历和对战友的深情回忆。 2012年增订版推出时,有人劝他留部分利润改善生活,他想都没想就拒绝了,两版书的所有收入,全捐给了那些生活困难的参战战友。 王志军的故事,藏着两个最动人的内核,作为港英时期成长起来的香港青年,他主动回到内地参军,不是一时冲动。 父亲的教育给了他身份认同的根基,英雄部队的熏陶让他懂得家国担当。 在那个很多人对“身份”感到迷茫的年代,他用穿军装、上战场的选择,清清楚楚告诉所有人: 地域从来不是家国情怀的分界线,不管身在何处,中国人的根永远扎在这片土地上。 更让人动容的是他和战友的情谊。 见过战友倒在自己面前,才懂“活着”有多珍贵;一起扛过枪林弹雨,才知“战友”二字重千钧。 王志军战后著书,不是为了出名,是怕那些牺牲的兄弟被历史遗忘;捐出所有利润,不是为了图名图利,是觉得帮战友一把,本就是天经地义。 这种经受过生死考验的情谊,不会随时间褪色,反而在岁月里愈发醇厚。 他的著书之举,更藏着对历史的敬畏,战争的记忆不该只停留在史料里,更该藏在每个亲历者的讲述中。 王志军用普通人的视角记录战场,让更多人知道,那场战争里有多少年轻人付出了生命,有多少家庭承受了离别。 这种个体记忆的留存,让宏大的历史变得鲜活,也让英雄精神有了传承的载体。 所谓家国,是刻在骨血里的认同;所谓战友,是过了生死关的家人。 王志军用一生的坚守证明,有些选择一旦做出,就会贯穿一辈子;有些情谊一旦结下,就会温暖一辈子。 【评论区聊聊】你有看过这本书吗? (信源:1979对越战争亲历记——百度百科)