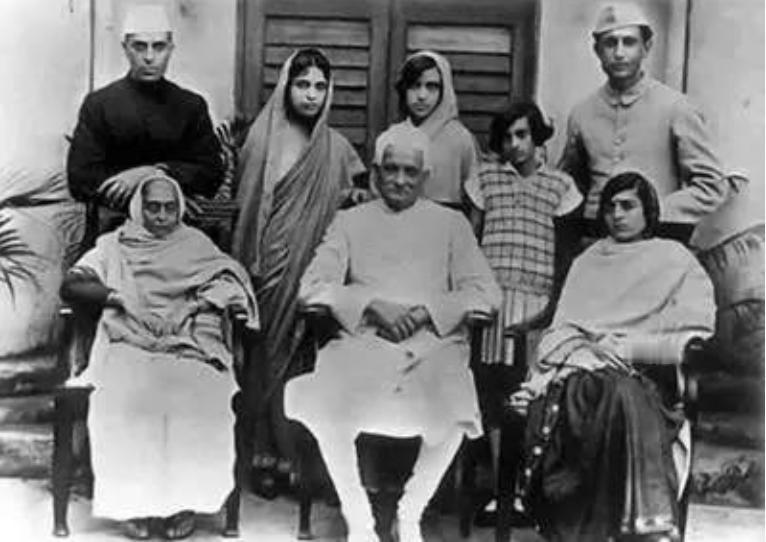

1984年印度女总理身中16枪遇害,生前曾言:我每滴血都会哺育印度 1971年12月的达卡街头,庆祝孟加拉国诞生的焰火照亮夜空,记者们围着英迪拉·甘地,镁光灯闪成一片。有人大声问她是否害怕巴基斯坦的报复,英迪拉耸耸肩,只回了七个字:“我更怕印度停步”。这句带着倔强的回答,后来在印度政坛被反复引用,也埋下了她日后宿命般的危险。 英迪拉出生在克什米尔裔婆罗门世家,家族因贾瓦哈拉尔·尼赫鲁而声名鹊起,但她少年时代并不好过——父亲被英军逮捕、母亲长期病弱,她常年在寄宿学校和父亲的牢房探视之间奔波。那段孤独岁月塑造了她强硬而敏感的双重性格:表面无懈可击,内里紧绷得像上弦的弓。 1942年,国大党发动“退出印度”运动,20岁的英迪拉第一次被捕。看守把她推进昏暗牢房时,冷嘲一句:“小姑娘,政治不是茶会。”传闻她当场顶了回去:“那就让我先打碎茶杯。”这股狠劲,后来在她的经济改革、核试验乃至“蓝星行动”中屡屡显现。 1966年就任总理后,英迪拉先是用三个年度经济计划把第四个五年计划“拆开重装”,紧接着在旁遮普推广高产作物。粮仓里稻谷堆成山,那年德里米价十年来首次下跌,大批平民冲着喇叭欢呼:“总理让我们吃饱了。”可好光景没多久,人口激增立刻把缺粮阴影拉回来。于是她强硬推动节育手术,甚至默许儿子桑贾伊的“带走就结扎”队伍扫街。BBC后来统计,仅1976年一年,因手术死亡的印度男女数以千计。 国内压力越大,英迪拉对外越强。1974年拉贾斯坦沙漠深处传出巨响,印度成功引爆首颗核装置,代号“微笑的佛陀”。西方媒体惊呼“佛祖带枪”,巴基斯坦则立刻暗中加速核项目。同年,她在联合国强调“印度没有侵略野心”,却把“南亚不欢迎域外势力”写进了演讲稿,话里话外都是向周边国家喊话:想混这片地盘,先看新德里脸色。 内部斗争并未因这些“硬成绩”停歇。1975年,阿拉哈巴德高等法院裁定她在选举中舞弊,要求其交出总理职务。英迪拉索性宣布全国紧急状态,媒体被审查,反对派大批入狱。有人私下嘀咕:“她的铁腕快把宪法攥皱了。”然而国情稍稳,1977年大选她却惨败,灰头土脸下台。 短暂失势让英迪拉更加警惕。1980年,她借对手执政不力卷土重来,再度坐回总理椅子。桑贾伊同年坠机身亡,她把政治筹码转向大儿子拉吉夫。拉吉夫原本是印度航空机长,被母亲拉进权力核心后感到抵触,私下对朋友叹气:“舱门换成国门,压力差太大。”但家族牌摆在那里,他无路可退。 与此同时,旁遮普的锡克教分离运动愈演愈烈。领袖宾德兰瓦勒占据金庙,武器与朝圣者混杂,警方不敢轻举妄动。1984年6月,英迪拉拍板实施代号“蓝星”的强攻行动,装甲车轰进圣殿,金顶被炮火削去一角。官方伤亡数字为646,但锡克教社区声称超2000人死伤。双方信息严重对立,街头气氛迅速冷却成冰。 安全顾问急了,建议撤换总理卫队中的锡克教成员。英迪拉拒绝,理由简单:“国家不能因为我个人而分裂。”历史很快给予残酷回应。 10月31日一早,德里微凉,英迪拉穿了一件红底金纹纱丽,因为要接受纪录片拍摄,防弹背心被留在衣架上。10点整,她走向官邸便门。值勤的锡克教警卫本特·辛格端起伯莱塔手枪,5声枪响撕破空气。紧随其后的萨特万特·辛格扣动斯登冲锋枪,全弹匣倾泻完毕。路旁花圃外,另一名锡克教警卫目睹一切,却因慌乱只举枪未射。急救车抵达时,英迪拉心跳尚存,随行医生在车厢里一边按压胸口一边低声呼喊:“夫人,坚持!”医院记录显示,她身中16枪,30余处伤口,13点23分宣告死亡。 噩耗传出,德里进入失控状态。大批印度教徒冲上街头点燃锡克教商铺,哭号、怒吼、汽油味混成一团。11月1日至4日,官方统计约3000名锡克教徒遇难,民间组织给出的数字则逼近万人。警方袖手旁观的照片至今仍是印度人不愿翻开的阴影。 英迪拉遗体被送往拉贾加特火葬,她的骨灰撒入恒河与亚穆纳河交汇处。送葬行列足有60万,宪兵压着人潮缓缓前行。人群里,有年迈的自由斗士,也有抱着孩子的普通农民,他们大多沉默,只偶尔有人低声念起那句耳熟的话:“我每一滴血都会哺育印度。” 拉吉夫接任总理,继续执行母亲的部分政策,但锡克教冲突、泰米尔问题、腐败丑闻接踵而至。1991年,他在泰米尔纳德邦又遭自杀式炸弹袭击身亡。尼赫鲁—甘地家族至此留下两位被暗杀的总理,似乎印证了权力与牺牲这对孪生词。 回到1984年的枪响,当时谁也没想到,一次短促的行刺会引爆如此连锁的悲剧。英迪拉留下的政治遗产与争议交织至今,支持者称她为“带领印度走向现代化的巨轮舵手”,反对者则指责她在紧急状态期间践踏民主。双方各执一词,却都不得不承认:这个倔强的婆罗门女子,用铁腕与激情把自己和国家紧紧绑在一起,直到最后一刻都未曾松手。