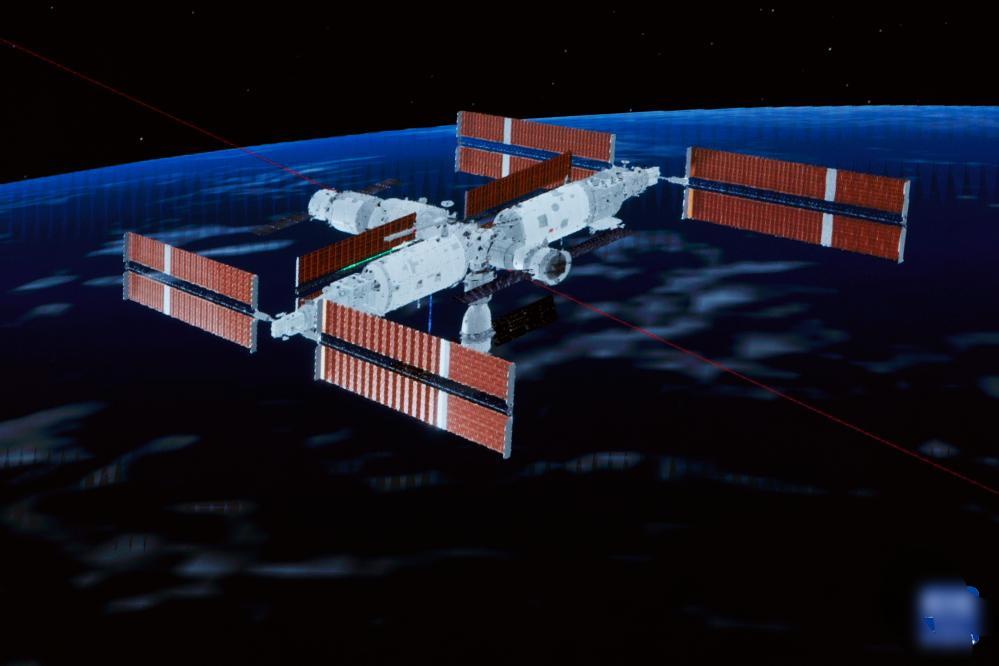

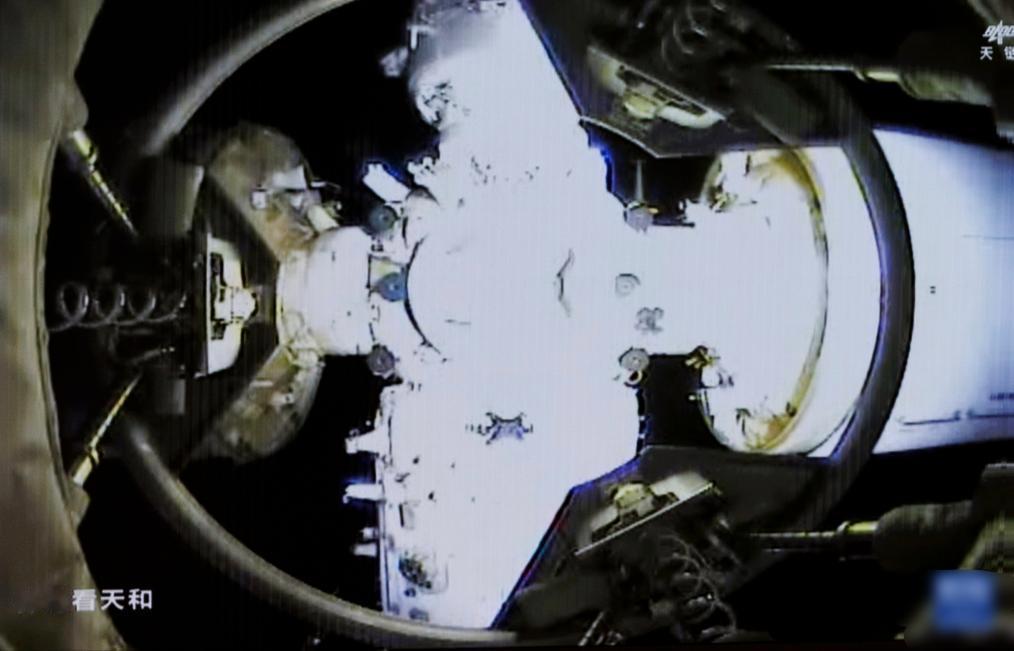

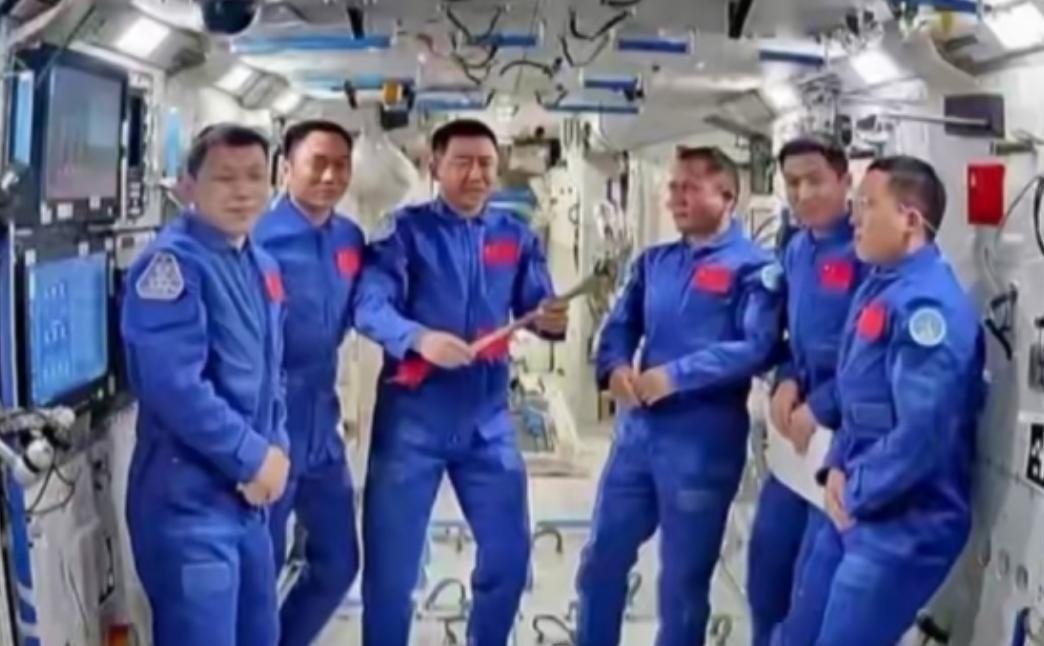

神舟飞船遭撞击,宇航员推迟返回,中国“新科技”能否经受住考验? 据央视报道,刚刚在“天宫”空间站内品尝了烧烤的中国宇航员们,迎来了一个新考验——由于神舟二十号载人飞船疑似遭到了微小的空间碎片的撞击,为确保安全无虞,原计划于11月5日返回地球的3名宇航员将推迟返程。在此之前,他们会率先针对飞船开展全面的风险评估工作,以最大程度保障归程万无一失。 毕竟现在地球轨道上的“太空垃圾”已经多到离谱,欧空局最新数据显示,10厘米以上可追踪的碎片就有5.4万个,毫米级的微小碎片更是超过1.4亿个,而神舟二十号所处的300-400公里轨道,恰好是这些碎片最密集的“重灾区”。 这些碎片看着不起眼,杀伤力却堪比凶器,它们的飞行速度普遍能达到每秒7至8公里,是音速的二十多倍,美国国家航空航天局曾算过一笔账,一粒直径0.5厘米的铝屑,撞击动能就相当于一颗刚出膛的子弹。 2022年12月,国际空间站对接的联盟号MS-22飞船就栽在了这上面,微流星体撞破冷却管道,冷却剂喷了几小时,最终迫使任务调整。 有了这个前车之鉴,中国航天选择推迟返回先做评估,显然是把安全放在了第一位,这种谨慎背后,其实是对整套太空防护科技的底气。 要对付这些“太空飞弹”,第一步得先能“看见”它们,这就离不开中国打造的天地协同监测网,这套系统可不是简单的望远镜,而是由地面雷达、光学设备和太空探测器组成的“天眼矩阵”,2015年成立的国家航天局空间碎片监测与应用中心就是它的“大脑”。 2025年7月上海AI实验室发布的成果更让这套系统如虎添翼,他们开发的智能追踪技术,能把碎片跟踪精度提升70%,连南极的观测数据都能高效处理。 更厉害的是中国科大量身定制的主动光学强度干涉技术,能在1.36公里外实现毫米级成像,放到太空探测里,哪怕是小指甲盖大的碎片也别想藏起来。 看到危险还不够,得能“躲得掉”,这就是主动规避系统的活儿,主动规避讲究“快准省”,得先通过监测网锁定碎片轨道,再用超级计算机算出碰撞概率和规避路线,最后让航天器微调轨道躲开危险。 这看似简单的三步,对计算精度要求极高,既要避开碎片,又得省着用燃料——毕竟太空里的燃料比黄金还金贵。 中国空间站早就练出了这套本事,近年来已经多次成功规避危险碎片,每次变轨都能做到“毫米级控位”,既不耽误舱内实验,又能把风险掐灭在萌芽状态。 这次神舟二十号虽然疑似被撞,但能第一时间启动评估,本身就说明这套预警系统反应够快,要是碎片太小躲不开,就得靠“硬抗”了,这时候被动防护的“铠甲”就派上用场。 中国空间站的防护铠甲是多层复合结构,外层用高强度金属把碎片撞碎,中间层用能量吸收材料缓冲冲击力,内层再用隔热材料守住舱体,跟古代的“鱼鳞甲”一个道理,只不过材料换成了航天级复合材料。 从2024年5月神舟十八号乘组首次安装开始,航天员已经出舱7次加装这套装备,到2025年3月神舟十九号任务结束,问天实验舱外90%的关键部位都穿上了“防弹衣”,接下来还要给天和核心舱和梦天实验舱补全防护。 神舟二十号飞船的外壳自然也沿用了这套思路,返回舱这类关键部位的防护等级更是拉满,毕竟这可是航天员的“保命舱”。 就算真的被撞出问题,也不是束手无策,中国航天早就备好了“兜底方案”,空间站上装着全套的舱体撞击泄漏监测系统,能通过压力传感器和振动探测器快速定位受损点,就像给航天器装了“痛感神经”。 2024年3月神舟十七号航天员就用过这招,当时天和核心舱的太阳翼被微小颗粒撞出损伤,航天员出舱后精准找到问题并完成维修,这也是中国首次在轨修复舱外设施。 更让人安心的是太阳翼本身的设计,采用模块化布局,就算几片电池片被撞坏,剩下的照样能正常供电,不会像老式电器那样一坏全坏。 万一飞船损伤严重没法返回,还有“备份救兵”等着,中国载人航天一直奉行“发射一发、备份一发”的原则,神舟二十一号上天时,神舟二十二号已经在酒泉卫星发射中心完成测试,推进剂加好了,座舱环境也调好,随时能紧急升空接航天员回家。 这种“双保险”模式在全球航天领域都算少见,相当于给航天员的返程路上多铺了一道安全网。 从监测、规避到硬抗、维修,再到最后的应急救援,中国航天已经搭起了一套完整的太空防护体系。 这次神舟二十号推迟返回,与其说是“危机”,不如说是对这套体系的一次实战检验。 要知道,太空里的碎片只会越来越多,联合国都在发愁“太空拥堵”问题,中国能在短短几年内建起这样的防护能力,已经很能说明技术实力。 那些在太空中飞来飞去的“垃圾”确实讨厌,但有了这些看得见、躲得过、扛得住的新科技,航天员的安全就多了几分保障,毕竟探索太空既要敢闯,更要会守,这才是长久之道。

![九九归一~[害羞][害羞]【中国🇨🇳航天神舟二十号航天员乘组在轨(天宫空间](http://image.uczzd.cn/11448696444141408155.jpg?id=0)