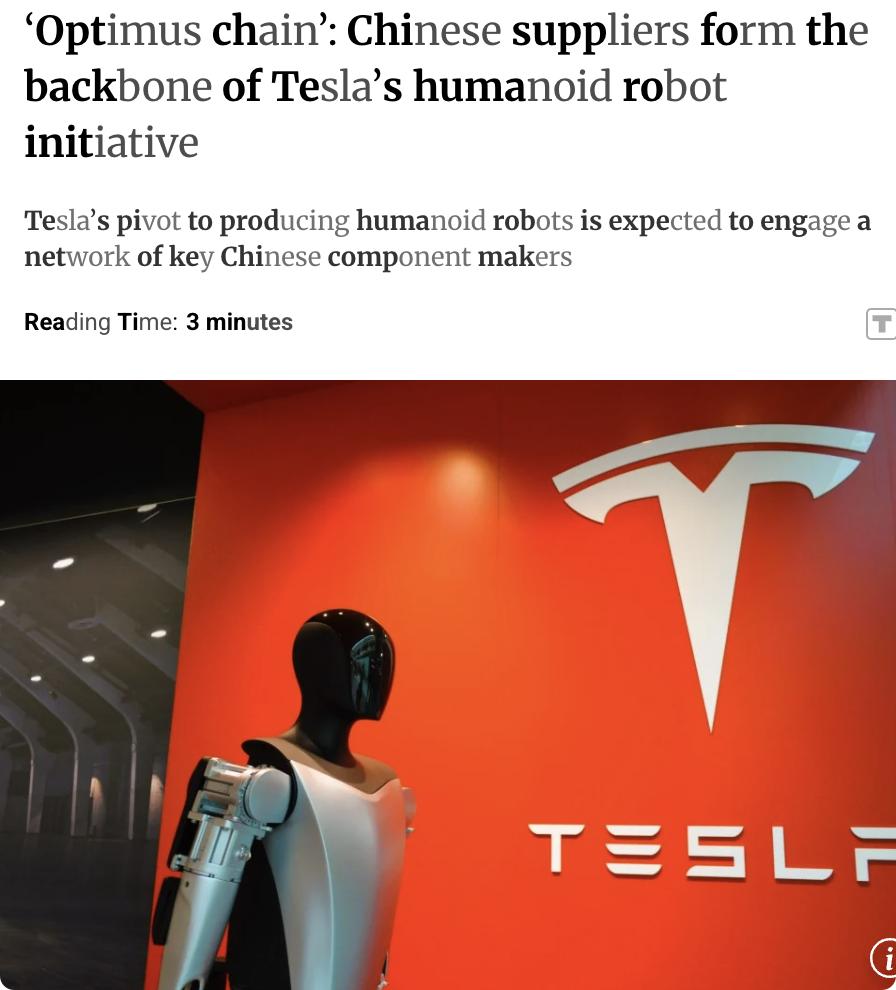

马斯克大胆预言!他直言:“未来地球上将有300亿至500亿台人形机器人,比人类多出3至5倍!”更让人不寒而栗的是,他竟表示:“机器人可能会‘嫁给’人类,成为终身伴侣!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 马斯克认为,AI和机器人将彻底改变社会。他预言,四年之内,几乎所有的脑力劳动都将被AI接管,剩下的只有简单的体力劳动。 这意味着,很多我们现在认为“不可替代”的工作岗位,将被机器人取代。无论是技术开发、数据分析,还是医疗诊断,AI都将占据主导地位。 而最让人震惊的是,马斯克甚至认为机器人将成为人类的“伴侣”。他设想的未来,机器人不仅仅是工具,而是能够与人类建立深厚情感关系的存在。 这些机器伴侣,或许会成为孤独人群的情感依托,甚至在人类的生活中扮演起越来越重要的角色。 这类预言不仅挑战了传统的劳动结构,也对人类社会的情感世界提出了质疑。情感和婚姻的定义将不再局限于“人与人之间”,如果机器人能够满足人类的情感需求,那么传统的家庭和亲密关系又该如何界定? 马斯克的预言中充满了科技的乌托邦式幻想,但同时也警告我们要警惕AI的失控问题。然而,全球的AI发展路径却并非只有这条充满风险的路。我们看到了西方和东方在人工智能发展上的不同走向。 在西方,特别是美国,AI被视为带来“极大富足”的未来。马斯克自己就在推动特斯拉和他的机器人项目,希望能够通过机器人的普及,进入一个“物质极大丰富”的时代。 他相信,随着机器人承担起越来越多的生产任务,社会将不再为生存而奔波,反而将进入一个科技红利的共享时代。 然而,这种发展方向也充满了不确定性。马斯克本人也承认,AI可能带来灾难。比如,大规模的失业、社会结构的颠覆,甚至人类与机器的伦理边界问题,这些都是我们不得不面对的挑战。 在这种背景下,AI并不仅仅是科技创新的成果,它可能决定着人类文明的存亡。 与西方的这种“终局叙事”不同,中国的AI发展更为务实。中国在推动AI技术发展的同时,更加强调AI的“工具性”和“可控性”。在中国,AI更多的是作为一种提高生产力、改善民生的手段,而非完全取代人类的存在。 例如,特斯拉在机器人制造上的应用已经很成熟,但在中国,AI在工业生产、物流、医疗等领域的应用也在迅速推进。 京东的无人仓储系统,医院的AI读片系统,已经成为日常生活的一部分。这些技术应用并非让人类“失业”,而是让工作效率得到了极大提高。 无论是马斯克设想的“极大富足”,还是中国的务实路径,AI的普及都在深刻改变着我们的社会结构,尤其是劳动市场和情感关系。 在未来,AI将接管大量传统工作,尤其是那些重复性高、脑力要求低的岗位。人类的劳动价值可能会被大规模替代,带来极大的社会不平等。这意味着,未来的工作将越来越依赖于AI的辅助,而高端脑力工作可能变得更加少见。 而随着工作岗位的减少,社会的财富分配也将面临前所未有的压力。如何在“极大富足”的未来中确保公平,成为全球社会必须面对的难题。 马斯克的预言中,机器人不只是替代生产力,它们还可能成为人类的伴侣。这一设想在某种程度上已经成为现实,AI伴侣的市场正在快速增长,尤其是在老龄化社会中,情感陪伴机器人逐渐走入家庭。机器人能陪伴孤独的老人,甚至可以作为年轻人减压的工具。 然而,这种“伴侣”关系会带来伦理上的重大挑战。机器人的情感模拟是否能够取代真实的人际关系?这种依赖机器的情感关系会不会使人类逐渐失去面对真实情感的能力? 随着AI的逐渐发展,人类在社会中的独特地位是否会受到威胁?当机器人能够模仿人类的情感、声音、行为时,人类与机器的界限会变得越来越模糊。 我们到底该如何定义“人”这一身份?人类的创造力、同情心、情感连接是否会因为对机器的依赖而逐渐消失? 随着AI在各个行业的应用,教育也不得不迎来一次大变革。AI已不再是一个高深的技术,它逐渐渗透到我们的日常生活,成为基础教育的一部分。 2025年,AI的应用已经在许多领域得到普及,未来几年内,AI将成为中小学的必修课。AI教育的普及,不仅是为了培养未来的AI工程师,更是为了让每个人都能与AI技术共存、共创。 通过教育的普及,我们可以帮助下一代更好地适应这个日益智能化的世界,从而在未来的劳动市场中找到自己的一席之地。

用户16xxx99

太好了不怕没老婆了

陆初雪

[静静吃瓜]为了避免ai取代人类。 [抠鼻]直接干掉马斯克不就行了。 [doge][doge]

友友

把人类意识植入硅基机器人,人类将可实现永生。

林蔚然

课堂上,老师指着一具骨架说:这就当时地球上的霸主,人类,在我们机器人未出现之前,他们统治了地球…………

陈泳冰 回复 11-27 12:17

“他们人类还讲什么可笑的感情”

混沌解决一切

聪明的人类创造出更聪明的马神,更聪明的马神把自做聪明的人类当猴儿耍。

用户10xxx05

疯狂的魔

用户20xxx70

当机器人有了自己的思想而不受人类控制,当机器人想要取代人类时,世界将会怎么样?

微风

一个造出的只是工具,另一个则是造出了制造工具的人。

友友

如果一个人即将去世,把他的意识植入机器人,那么后面会出现什么情况?

转角遇见你

那还要人类干嘛,那你叫 机器人去找谁聊天,它能帮你洗衣服洗菜和种菜,能帮你去爬树 摘果子吃吗

顺心顺水

A l机器人是人类操作系统,只能是人类的工具。

用户13xxx73

这么说以后人类就不需要了,只要AI就行了