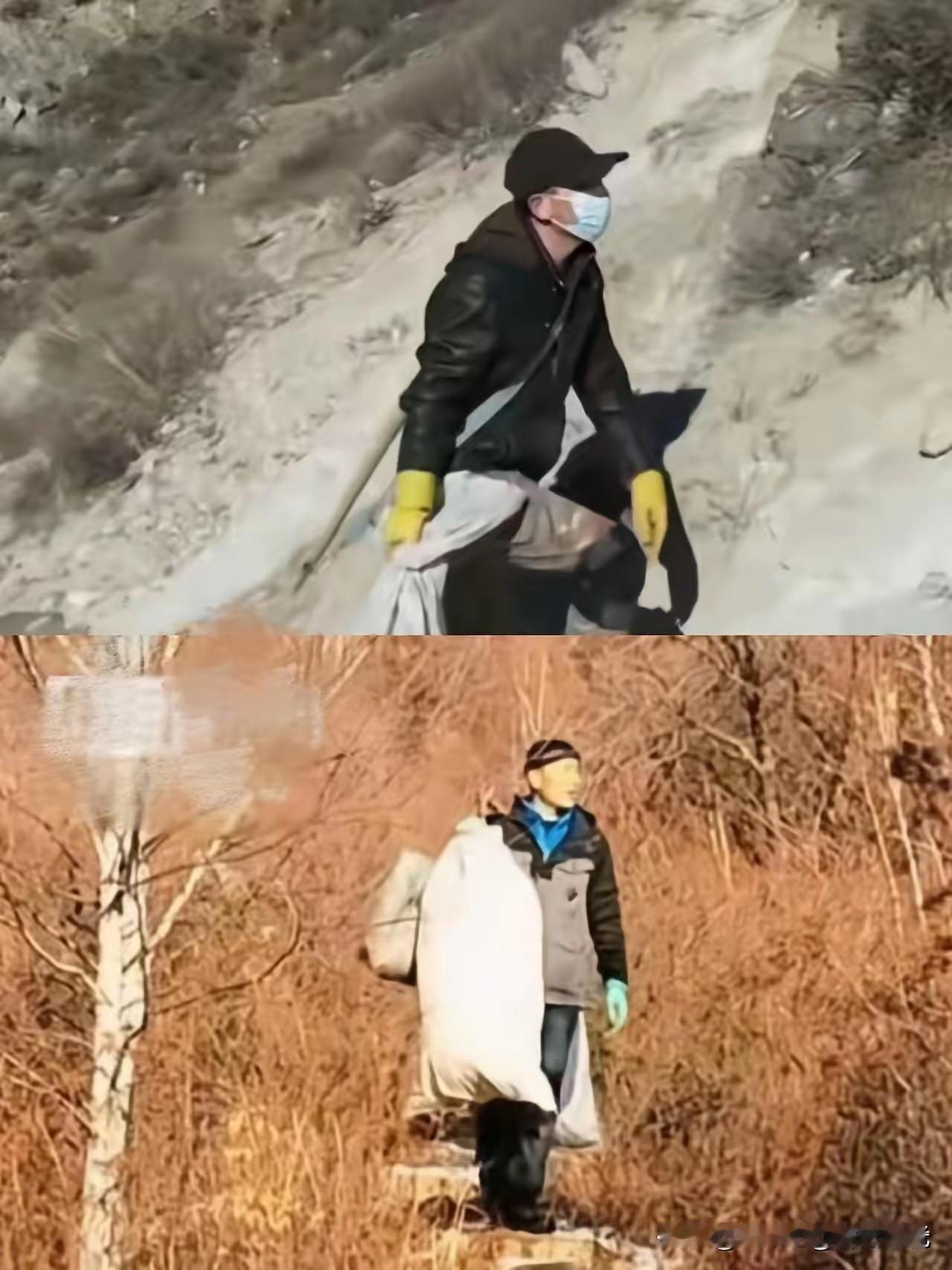

这下好了,不止内蒙古,全国人都知道了!内蒙古有个叫高伟的银行员工,放着节假日不歇着,十年里往深山跑了371次,不是去露营也不是去探险,竟是为了捡垃圾! 谁能想到,一个朝九晚五和数字打交道的银行人,一到周末就背着大编织袋扎进没人烟的深山里。高伟第一次进山捡垃圾的缘由,说起来挺偶然。十年前的一个国庆假期,他带着家人去城郊的山林徒步,原本想感受自然的清净,结果走了没多远,眼跟前全是扎眼的东西——被风吹得挂在树枝上的塑料袋,草丛里半埋着的矿泉水瓶,还有烧烤区遗留的竹签子,有的都发黑发霉了,跟周围的绿树青草格格不入。那天他没心思赏景,蹲在地上捡了一路,回家时袋子沉得勒手,心里却堵得更慌:这么好的山,怎么就成了“隐形垃圾场”? 从那以后,节假日成了他的“进山日”。别人放假要么宅家补觉,要么出门旅游,他倒好,闹钟比上班还早,揣两个馒头一瓶水就往山里赶。内蒙古的深山不比平原,夏天太阳晒得人脱皮,冬天寒风跟刀子似的刮脸,有时候走半天遇不到一个人,脚下的路坑坑洼洼,一不小心就可能崴脚。有回他在陡坡上捡一个卡在石缝里的塑料瓶,脚下一滑差点摔下去,幸好抓住旁边的灌木才稳住,手心被划得全是小口子,他简单擦了擦,爬起来接着捡。有人说他傻,放着舒服日子不过,非得去遭这份罪,甚至还有人调侃他“是不是想靠捡垃圾出名”,他听见了也不辩解,只嘿嘿笑一声:“我就是看不惯这山被糟蹋了,捡一点是一点。” 他给自己定的硬目标,说出来挺惊人:每年至少捡一万个瓶子或一万根烧烤签。刚开始那两年,他每次进山都要数着捡的数量,有时候天黑了还没达标,就打着手电筒在山脚下再转一圈。慢慢的,他不用数也能大概估出数量,手里的编织袋换了一个又一个,从最初的小袋子,到后来能装几十斤的大背包。十年下来,他清走的垃圾足足有两万多斤,这些垃圾卖废品换来的钱,他一分没留,全捐给了当地的公益组织,用来给山区孩子买图书和学习用品。有人问他图啥,他说:“捡垃圾本来就不是为了钱,这些钱能帮到别人,比揣我兜里踏实多了。” 其实现在网上总说“环保”,可真要落实到行动上,很多人却犯了难。有人觉得自己扔一个瓶子不算啥,有人想着反正有保洁员清理,还有人觉得环保是大事,轮不到自己一个普通人操心。可高伟用十年时间证明,普通人的力量从来都不普通。他没有惊天动地的壮举,只是坚持做一件“小事”,却让一片深山重新变回了干净的模样。对比那些嘴上喊着环保,出门却随手扔垃圾的人,高伟的行动无疑更有说服力——环保从来不是一句口号,而是藏在每一次弯腰捡起垃圾的动作里,藏在每一次拒绝乱扔杂物的自觉里。 我之前去郊外露营时,也遇到过类似的情况。营地旁边的空地上,到处都是游客留下的食品包装袋和饮料瓶,原本漂亮的草地变得乱七八糟。我和朋友当时也捡了一上午垃圾,累得腰酸背痛,可看着清理干净的草地,心里特别有成就感。那时候我才明白,高伟为什么能坚持十年——当你亲眼看到自己的行动让环境变得更好时,那种满足感,是任何事情都替代不了的。 高伟的故事火了之后,当地不少人受到他的影响,开始跟着他一起进山捡垃圾。有他的同事,有附近的村民,还有放假的学生,原本只有他一个人的“捡垃圾队伍”,慢慢变成了一支几十人的小队。现在再去那片深山,不仅垃圾少了,来徒步的游客也会主动把垃圾带走。这就是榜样的力量,一个人带动一群人,一群人影响一座山。 环保从来都不是某一个人的事,而是我们每个人的责任。高伟用十年371次进山的行动,给我们上了生动的一课:所谓环保,就是把“不能乱扔垃圾”的道理,变成“我不扔垃圾”的行动;把“要保护自然”的想法,变成“我来保护自然”的坚持。不需要多么宏大的计划,也不需要多么专业的装备,只要愿意弯腰,愿意坚持,每个人都能成为环保的践行者。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。