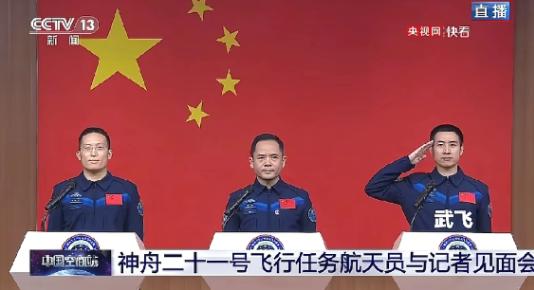

为什么三名航天员见面的时候,要隔着玻璃?原来不是为了防弹!而是为了健康。 懂行的都知道,航天员从进入发射场开始,就得进入专门的“医学隔离期”,通常是发射前7到14天,这段时间他们就像住进了“无菌保护区”。 我国这套三级隔离制度,标准卡得那叫一个严:飞行前50天先进入二级隔离,不仅要限制接触的人,还得天天做医学监测;等熬到最后14天的三级隔离,连生活的地方都得彻底消毒,能靠近他们的,也就只有过了体检的核心保障人员。 NASA也有差不多的规矩,航天飞机任务发射前7天,航天员就得住进专用公寓,访客得先过体检这关,离航天员1.8米以内还得乖乖戴口罩,就算是家人,也只能隔着一段距离说话。 早在上世纪六十年代,美国阿波罗7号任务就栽过跟头。 1968年10月,航天员施艾拉在窄小的座舱里突然感冒了,密闭空间里病毒传得快,一不留神就把病毒传给了另外两位队友。整个飞行过程中,三个人都被头痛、鼻塞折腾得够呛,连任务操作都受了影响。 你想啊,航天器座舱多封闭,空气循环系统就算能滤掉杂质,也挡不住近距离接触带的病原体。要是航天员在太空中生病,带的药就那么几种,想治都难,这也是为啥各国都把飞前隔离看得比啥都重。 太空环境对人体免疫系统的影响,也藏着不少风险。 美国航天员斯科特·凯利在国际空间站待了340天,回来后检查发现,他体内跟免疫有关的基因,表达直接变了样——血液里能显示免疫增强的标志物是多了,但负责早期防病毒的细胞类型反而少了。 这变化可不能不当回事,微重力、宇宙辐射会让身体一直处于应激状态,免疫力一会儿高一会儿低,地面上不起眼的普通病菌,到了太空都可能引发更严重的感染。 更关键的是,太空里的微生物还可能变异,座舱表面沾着的细菌,在极端环境下说不定就有了耐药性。国际空间站为此备了11种抗生素、8种解热镇痛药,还有20多种外用药,就算这样,也不敢有半点儿松懈。 可别以为只有发射前要隔离,航天员从太空回来后,隔着玻璃见面的规矩更松不了。 神舟十一号的景海鹏和陈冬返回地球后,头一周直接按三级传染病隔离标准来,接下来两周降到二级,之后才转成一级隔离,前前后后得做全面的医学评估,重点盯着心血管功能、立位耐力这些指标。 这会儿的隔离是双向保护:一方面,刚从微重力环境回来的航天员,骨骼肌肉和心肺功能都还在恢复,免疫力没完全稳住,地面环境里的病菌很容易趁虚而入; 另一方面,谁也说不准太空里有没有未知的微生物,万一有沾在航天服或舱体上的“不速之客”被带回地球,隔离期就能第一时间拦住传播的风险。 这种隔离的细节,能精确到毫秒级。你都想不到,连载人航天环境模拟器的应急复压速度都卡得死死的——必须控制在3466帕/秒,就为了避免航天员的鼓膜、鼻窦受伤,光看这细节,就知道整套防护体系多缜密了。 航天员在隔离期里的生活也有讲究:吃的得选营养高、好消化的新鲜食物,运动得从仰卧位的肌力训练慢慢过渡到走路锻炼,连嚼太硬的东西都得避免。 STS-117乘组的安德森就曾在日记里写过,隔离期里没法抱孩子,连跟人握个手道别都不行。这种小小的牺牲,说到底都是为了让健康防线不出一丝漏洞。 其实那面玻璃墙后的见面场景,就是整套医学保障体系的缩影。它既挡住了可能带病菌的飞沫,守住了航天员进太空前的“最后一道屏障”,也避免了返回地球后可能出现的交叉感染。 毕竟航天任务可容不得半点侥幸,从发射前的14天隔离到返回后的三周观察,每一个环节的严格要求,都是用过去的经验和科学数据堆出来的底气。

用户10xxx26

地球上每个人都是一个各种微生物的集合体,室外1米左右距离的两个人就开始自动交换各种致病或不致病的微生物,在室内就是全场交换,人能活在这个世上全凭免疫力,没有免疫力一天也活不了。