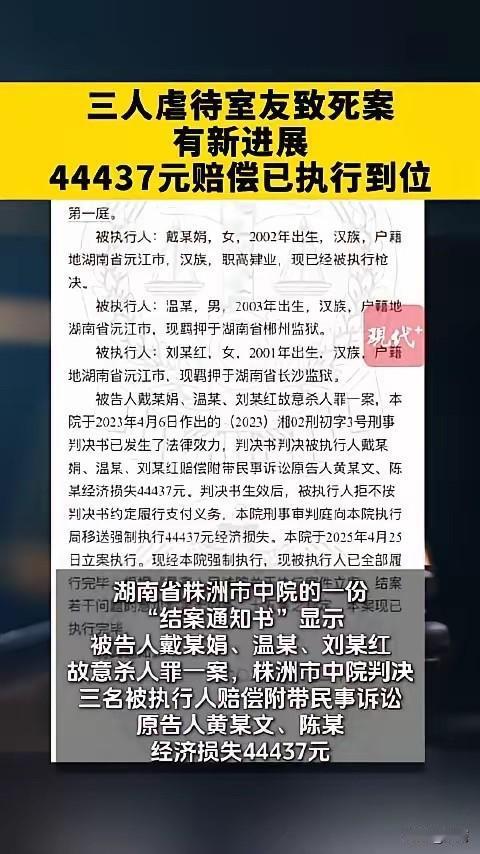

贵州男子杀人后混进搜人队吃被害人家饭,道士预言逼其招供,视频记录成关键证据。 贵州一男子熊某涉嫌故意杀人案近期再审立案。 这名49岁的农妇王秀珍可能从未预料到,一次普通的出门割草竟会让她丧命。2023年7月3日清晨,她背着背篓拿着镰刀离开家,在红薯地边遇到了同村那个被她称为“伯伯”的熊某。由于王秀珍连续两个月拒接熊某近60个电话,这个看似亲戚关系的男人早已心怀怨恨。简短交谈后,熊某竟然用王秀珍背篓里的尼龙绳死死勒住她的脖子,整整三十分钟不敢松手,直到确认她完全断气。 杀人后的熊某展现出令人胆寒的冷静。他不仅用枯枝掩盖尸体,当晚还返回现场,将王秀珍的衣服脱光,把遗体扔进石缝,用两块分别重达108.7斤和153.1斤的巨石压住。更让人不寒而栗的是,这个凶手在接下来近一个月时间里,完美扮演着“热心邻居”的角色。他混在搜寻队伍中,主动去王秀珍家吃饭,甚至还假装关心地询问“找到没有”、“警察怎么说”。全村人焦急寻找王秀珍时,熊某多次引导搜寻队伍远离他埋尸的地点,脸上看不出丝毫慌乱。 案件出现转机源于一场法事。王秀珍的家人无奈之下请来道士,道士预言“一周内破案”、“尸体被石头压着”。当时也在现场的熊某听到这些与自己作案细节高度吻合的描述后,吓得不敢上前,之后连续多日精神恍惚、食不下咽。这个迷信的凶手以为自己真的被“法术”识破了。同时,警方通过技术手段发现王秀珍生前与熊某有197条通话记录,熊某曾将被害人的手机短暂开机试图解锁但失败,这一举动让警方锁定了他的嫌疑。 2025年6月,贵州省高院判处熊某死刑缓期二年执行,并限制减刑。法院认为他归案后指认埋尸地点属于“坦白”。这一判决引发巨大争议,被害人家属完全无法接受,认为熊某的“坦白”是在警方已掌握大量证据和心理压力下的被迫行为,并非真正悔罪。检察院也提出抗诉,指出熊某“毁灭证据、清理掩盖现场、制造假象、误导搜寻方向、逃避侦查,无悔罪表现”。 这起案件暴露出司法实践中一个棘手难题——法律技术性的“坦白”情节,是否应该冲淡对极端恶劣犯罪行为的惩罚?熊某杀人后还能淡定地在被害人家吃饭,这种对生命的极端漠视令人发指。法律在追求“少杀、慎杀”政策的同时,也需要考虑犯罪行为对社会伦理底线的冲击。类似“百香果女孩案”等案例中,最终再审改判死刑立即执行,法院强调“自首等酌定情节无法抵消犯罪恶性”。 目前,贵州省高院已受理被害人家属的再审申请。无论最终判决如何,这起案件都已经超越了个案范畴,促使我们思考:当法律条文与公众对正义的直观感受产生差距时,司法该如何回应?面对熊某这种作案手段残忍、事后毫无悔意且极力伪装的凶手,我们的司法体系需要更全面地评估其主观恶性和社会危害性。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![郑州妻儿3人遇害案,最先到现场的,是男子的母亲和岳父母。[哭哭]只见地面被打扫干](http://image.uczzd.cn/15099444483769248322.jpg?id=0)