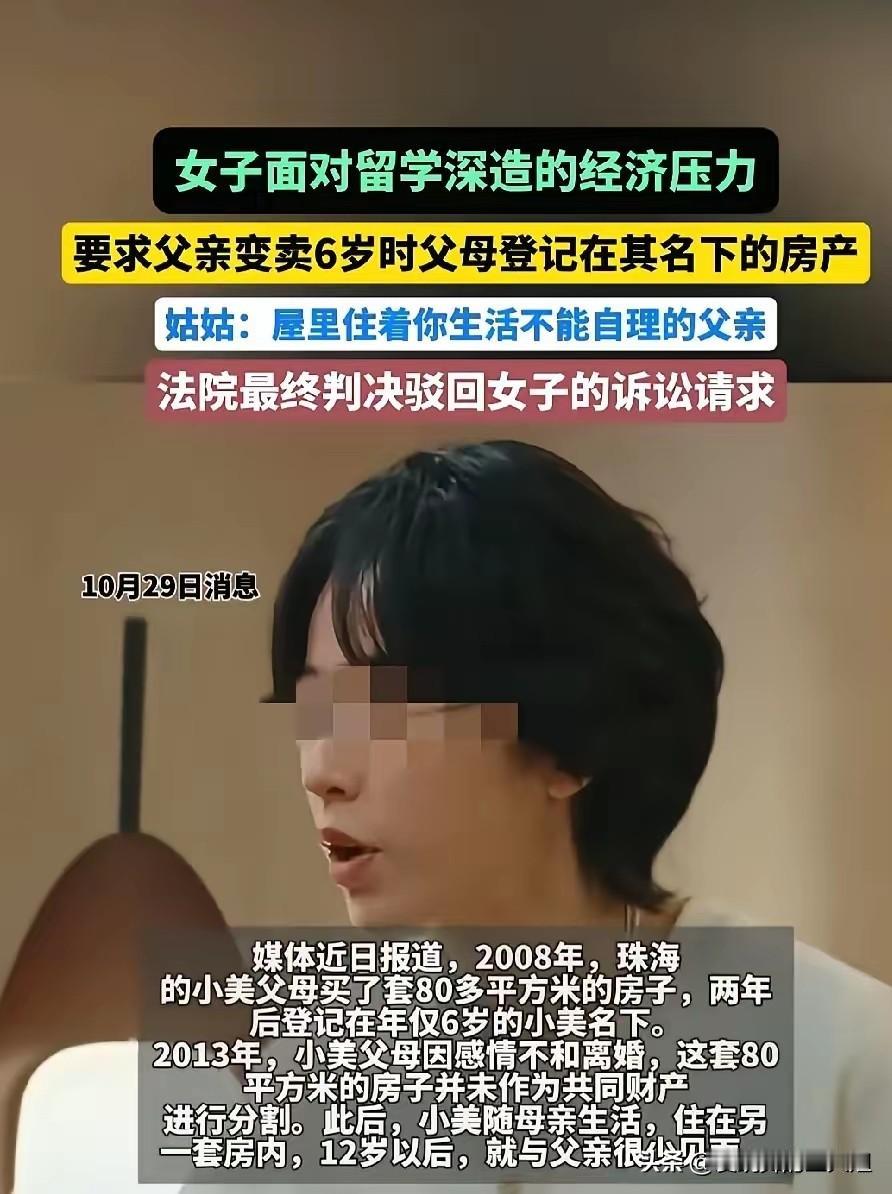

广东珠海,男子和妻子购买一套房子,登记在6岁的女儿名下,后续两人离婚,女儿抚养权归女方所有。多年后女儿长大成人,计划出国留学,为筹措学费决定卖掉房子。不料,该房屋早已被父亲及姑姑入住,女子担忧姑姑会借机侵占房产,女儿也多次要求病重的父亲搬离,却遭父亲以“搬离不利于养病”为由拒绝。协商无果后,女儿选择将父亲和姑姑告上法院,要求腾出房屋,法院这样判了。 法院的判决出乎不少人意料——女儿小美的诉讼请求被驳回了。法官说得明白,房子虽然登记在小美名下,那是她6岁时父母赠与的,属于“纯获利益”的行为。现在父亲身患重疾,作为女儿不能只顾自己留学需要资金,就要求病重的父亲腾退唯一住所。这个判决依据的是《民法典》第八条,民事活动不得违背“公序良俗”。 这场官司背后藏着更深层的家庭伦理难题。房产证上名字代表的所有权,撞上了血浓于水的赡养责任,法律选择了保护更基本的人伦底线。小美父亲情况确实特殊,脑梗后二级伤残,生活不能自理,连租房的能力都没有。姑姑住在这里不是为了占便宜,而是照顾病重的弟弟。法院认为允许父亲继续居住,既是对传统家庭伦理的尊重,也契合社会主义核心价值观。 不少人觉得房产证写谁的名字房子就是谁的,这种想法在家事纠纷中可能过于简单了。法律保护物权,但物权的行使不能违背基本的社会道德。小美需要留学资金是现实需求,但当她行使自己的所有权会直接威胁到父亲的生存权时,法律就必须权衡孰轻孰重。法官在判决中引用了“哀哀父母,生我劬劳”的古语,强调“敬老孝亲”是应有的底线。 这起案件也折射出当代家庭教育的一些缺失。孩子被培养得能够走向世界,却可能在追逐个人发展的过程中,与家庭的情感联结变得脆弱。一个人的成熟,不仅在于能否出国读书、在异乡立足,也在于是否懂得珍视家庭、理解责任。 判决后,小美的姑姑给法院送来了锦旗和感谢信,感谢法院“让弟弟得以继续在屋内安宁生活”。这个细节表明,判决虽然从法律上否定了女儿的诉求,但在人情层面试图为这个家庭保留一丝温情。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。