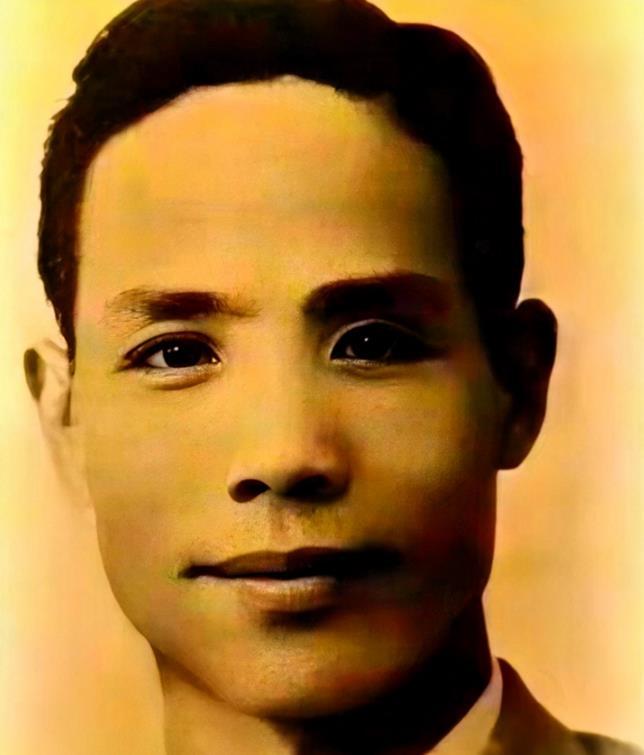

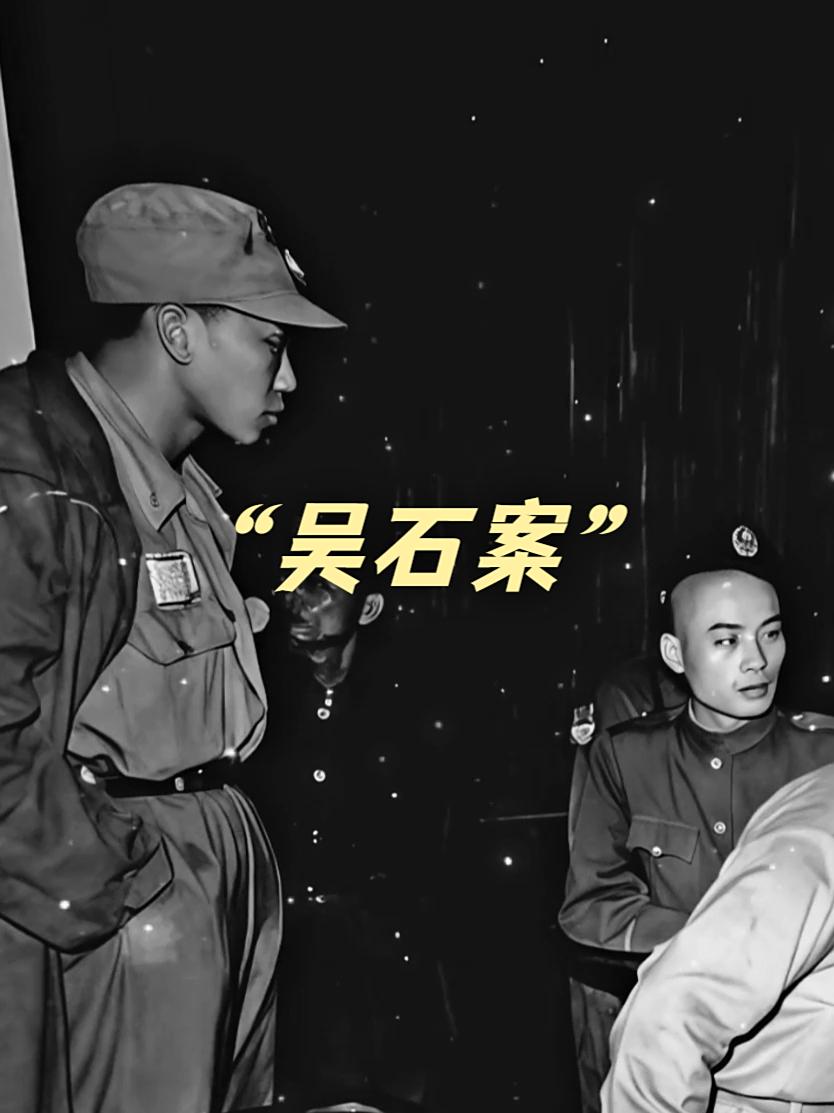

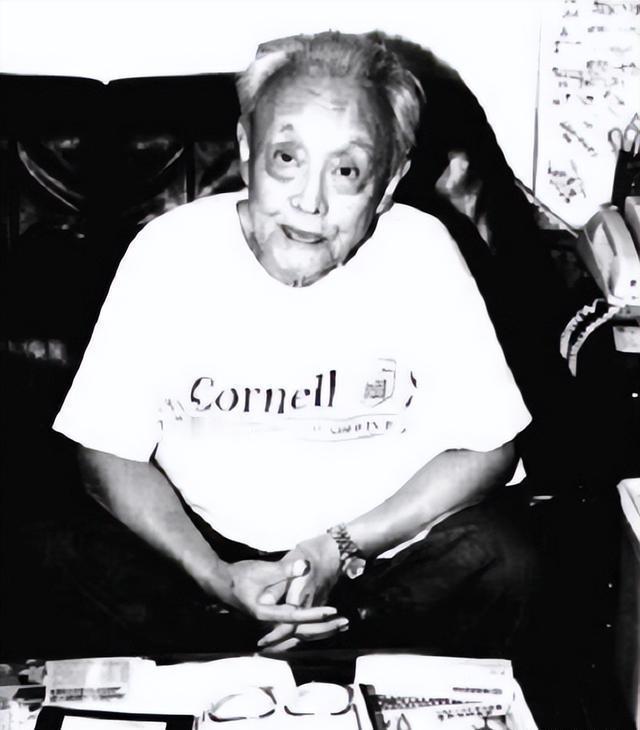

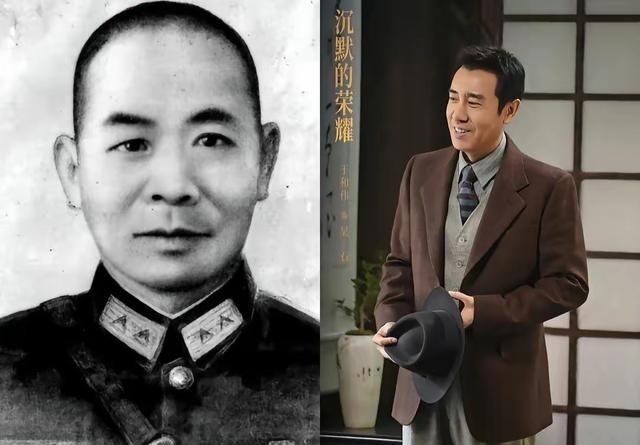

吴石的后人有点意思,明明父亲是潜伏台湾的烈士,大名鼎鼎的“密使一号”,儿子吴韶成在河南却格外低调,一个人一辈子要多沉得住气,在烈士之子这四个字前面,悄无声息地把半生走过去。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年吴石赴台执行任务那天晚上,给21岁的儿子留下一句话和20美元,父子俩谁都没多说什么,吴韶成后来回忆起那个夜晚,只用了四个字概括:“我知道他走定了。” 第二年消息传来,街坊邻居议论纷纷,说吴石在台湾被枪决了,南京的小院里,母亲默默烧掉一些信件和照片,火光映在少年的脸上,从那天起他学会了什么叫沉默。 父亲临走前留过一张字条,上面写着何康的名字,这位后来的副部级干部本可以帮他解决很多麻烦,吴韶成把字条夹进书里,一藏就是几十年,从来没拿出来用过。 1952年从南京大学经济系毕业,他被分配到河南冶金系统工作,没向任何人提过特殊要求。 下矿山、做预算、扛设备,什么苦活累活都干,同事们只知道他是个爱较真的技术员,从基层一路干到总经济师,谁也不知道他父亲是谁。 日子不总是平静的,反右那几年他被下放农村,文革时期又因为家庭出身被取消党籍,每天扛着写有父亲“罪名”的牌子接受批斗,那时候他连华东局早年给的身份证明都弄丢了,日子过得格外艰难。 直到1973年周恩来总理亲自过问,中央才以密件形式给单位发了公函,承认吴石是革命烈士,这份证明整整迟到了23年。 拿到文件那天,吴韶成只是把它仔细收好,第二天照常去单位上班,从没拿这个身份去争取过什么。 单位里有人提议给他评烈士后代先进,被他一句话顶回去:“先进得自己挣。”电视台想来拍纪录片,他直接拒绝,说父亲的事史料都有,不需要再说。 邻居们和他打了几十年交道,只觉得老吴这人温和厚道,爱读书,谁家有困难都愿意搭把手。 有人偶然翻他的书,看到扉页上“吴石手藏”的小字,这才把人和名字对上号,问他怎么从不提起,他擦着眼镜说:“自豪不是挂嘴边的,做事别给他丢脸就行。” 他的生活简单得像张白纸,家里的椅子还是七十年代的老款,铝电饭锅用了十几年舍不得换,衣服洗到发白也照样穿。 退休后他常去社区帮忙,修电灯、拉电线,给孩子们讲抗战故事和工业建设的往事,没人觉得这个普通老头有什么特别的。 1981年在组织帮助下,他和流落海外的弟妹在洛杉矶团聚,那是父亲牺牲后他们第一次见面。 见面时他给弟妹讲起父亲用《本草纲目》扉页传情报的细节,用米汤在药方剂空白处写字,要用特殊药水才能显影,弟妹这才明白父亲当年的选择意味着什么。 2015年吴韶成躺在病床上,把后事安排妥当,他把几十年攒下的全部积蓄和父亲留下的一千多本书,一起捐给郑州大学,设立“吴石奖学金”,专门资助品学兼优的寒门学子。 他特意交代不要宣传,现在图书馆里那些书的书签上印着“吴石将军家属捐赠”,翻开扉页能看到“此书曾归吴石将军”的小字。 奖学金每年静悄悄地发放,帮助着一批又一批学生,这份心意像条看不见的线,从老照片里穿出来,不摇旗不呐喊,却一直延续着。 现在很多人喜欢把祖辈的光环挂在嘴边,借着先辈的荣光博眼球谋私利,甚至把烈士事迹当成流量密码,对比之下,吴韶成的一生像杯淡茶,初尝无味,细品却满是回甘。 他用低调告诉我们,烈士的荣誉从来不是后代的特权通行证,而是滋养品格的养分,真正的敬意不是把名字挂在嘴边,而是把精神刻在心里,最好的纪念不是享受荣光,而是活成他们那样正直纯粹的人。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:吴石将军的儿子吴韶成,在河南走出不一样的一生——腾讯网