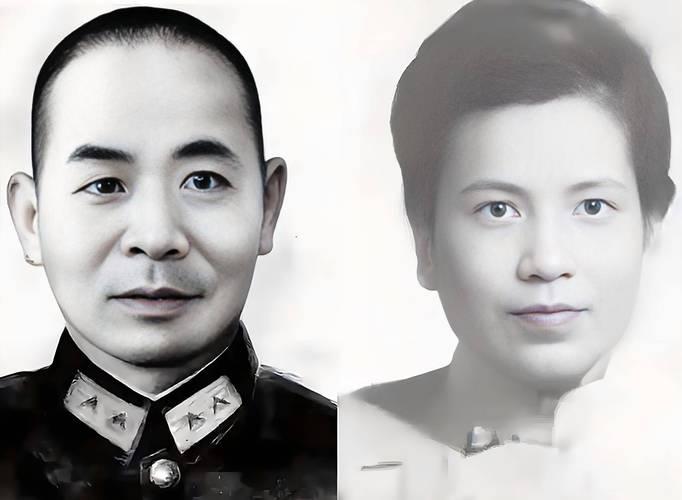

1983年,北京,一张烈士证送到王碧奎手里,她没哭,只说了句:“老吴,你终于回家了”,很多人以为她只是将军夫人,其实她才是那段暗线里最硬的钉子。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 吴石是1949年策反的国民党高层将领,身份特殊,任务危险,福州解放前夜,他和王碧奎一起飞往台湾,踏上了一条注定充满牺牲的道路,那时,他们的大儿子和大女儿被留在大陆,夫妻二人带着年幼的儿子和女儿,准备直面敌人的心脏。 在台湾,表面上她是一个普通的将军夫人,住在吴公馆里,日复一日地操持家务、接待客人,参加太太们的聚会,实际上,吴公馆成了一个隐秘的情报中转站,她没有受过专业训练,也不知道情报网的全貌,但她用自己的方式撑起了这条线。 1949年11月底,一个自称“陈太太”的中年女子来到吴公馆,她带来一条重要的情报,低声提到了“刘老板”和“老郑”,王碧奎没有多问,只是默默接待了这位客人,后来她才知道,陈太太的真实身份是地下交通员朱枫,那次会面之后,吴公馆的隐秘功能逐渐展开,而她也成为了这条情报线中最坚韧的一环。 次年1月,朱枫再次来到吴公馆,这次她的神色焦急,请求办一张去定海的出境证,名字是“刘桂麟”,王碧奎没有犹豫,转交给了吴石的副官办理,台湾当时风声极紧,为陌生人办证是极其危险的事,一旦被发现,轻则丢官,重则满门抄斩,即便如此,她依然选择承担下这份风险。 这张出境证后来成了保密局锁定吴石夫妇的重要线索,2月27日晚上,特务上门带走了王碧奎,审讯室里,她面对高强度的盘问,始终坚持说不认识刘桂麟,出境证是别人托办的,其他一概不清楚,即便在最严酷的环境中,她都没有泄露任何信息。 她的沉默并非因为训练有素,而是因为她根本不知道更多的情报,吴石从来不让她接触核心内容,夫妻之间有一种默契,知道得越少,危险就越小,从她被捕到吴石被抓,两人始终保持着这份隐秘的配合。 吴石被捕后,他们被关在同一座监狱,却再也无法见面,保密局对吴石施以酷刑,甚至打瞎了他的一只眼睛,尽管如此,他始终没有供出情报网的结构,只承认自己一时糊涂,被人利用,面对追问的细节,他总是含糊其辞,拖延时间。 即使到了法庭上,他依然坚持模糊的供述,三位主审官察觉到他的“装糊涂”,曾联名建议从宽处理,但蒋介石直接驳回了这个建议,认为替犯人求情是不可宽恕的行为。 1950年6月10日,吴石被执行枪决,他倒下的时候,王碧奎还在牢里,两个年幼的孩子已经被赶出家门,好在同族侄孙冒险收留了姐弟俩,为他们提供了一处栖身之地。 王碧奎出狱后,面对的是支离破碎的生活,没有户口,没有粮票,她靠着改旗袍、做零工勉强维持生计,16岁的女儿辍学摆摊补贴家用,7岁的儿子睡在木板上努力读书,生活的困苦逼着他们迅速成长,但这一家人始终没有放弃对未来的希望。 她从未在孩子面前提起吴石的任务,只是告诉他们“你们的父亲是个好人”,她将吴石的手稿藏在贴身的布袋里,那是她最后的念想,邻居记得,她总是安静地生活,几乎不与人来往,那些深夜不敢开灯的时刻,那些咽下的泪水,只有她自己知道。 她的隐忍不仅是对过去的坚守,也是对未来的保护,在台湾的三十年里,她从未与大陆的儿女通信,生怕一句问候便会连累他们,她默默承受着失去亲人的痛苦,将生活的重心放在抚养孩子上。 1980年,她跟着小儿子移居美国,三年后,大儿子和大女儿从大陆赴美探亲,一家人分离三十多年后终于团聚,那一天,四个孩子围着她说了很多话,而她只是笑着说:“都活着,就好,” 1983年,她等来了吴石的烈士证明书,这张迟来的证书,包含了家人多年等待的荣光,此时,她已经无需多言,所有的情感都凝聚在那一张纸上。 她去世后,骨灰被带回大陆,与吴石合葬,夫妻二人分离了四十四年,终于在北京福田公墓团聚,墓碑上没有提起她在情报工作中的牺牲,也没有记录她在牢房中守住的秘密。 她从未抱怨过自己的命运,也从未要求过任何回报,她的坚韧和隐忍,为丈夫的任务筑起了最后一道屏障,用沉默保护了更多的生命,用柔韧撑起了家庭的未来。 信息来源:环球网《国安部披露:吴石将军在台湾就义后,周恩来总理作出指示》