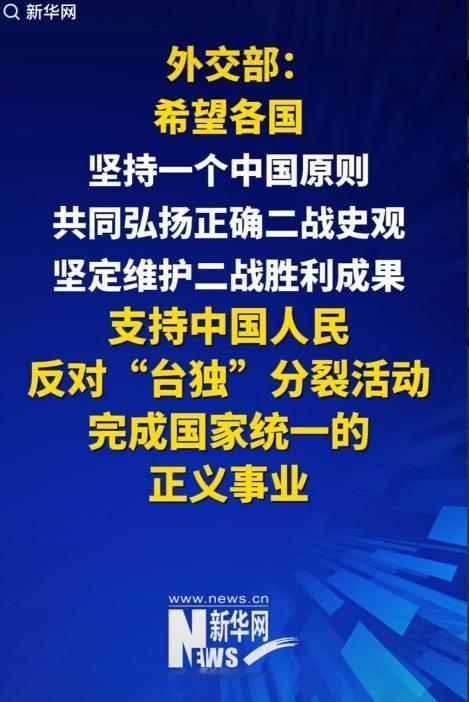

外交部的意思很明确,大陆要着手收复台湾了! 说白了,现在中美经济战已经打完,已经证明美国无法与中国“脱钩”,世界需要稀土和中国的工业链。 台湾问题的形成与1949年后的两岸分治密切相关,从“金门炮战”到“九二共识”,从“小三通”到ECFA协议,两岸关系始终在统一与分裂的张力中演进。 值得注意的是,大陆对台政策始终体现着“和平统一、一国两制”的基本方针,同时明确划出反对“台独”的红线。 将台湾问题简单归结为“中美博弈的衍生品”有失偏颇,尽管美国对台军售、国会访团等现象确实构成干扰,但决定两岸关系走向的根本因素始终是大陆的发展态势与对台政策。 正如新加坡学者马凯硕所言:“台海局势的首要驱动力来自北京,而非华盛顿。” 在经济维度观察会发现有趣现象:尽管政治关系起伏,2022年两岸贸易额仍达3196亿美元,台湾对大陆顺差超过1500亿美元。 这种深度相互依赖形成独特的关系范式,政治冷、经济热,大陆作为台湾最大出口市场和最主要顺差来源地的地位,构成了和平发展的重要压舱石。 从军事角度看,解放军近年来在台海的常态化战备巡航,既是对“台独”势力的警示,也反映了反介入/区域拒止能力的提升。 这种展示更多体现为“非战争军事行动”,其精妙之处在于既彰显决心,又为和平解决预留空间。 国际社会对一个中国原则的普遍认同,以及与美国“竞合关系”的动态平衡,共同塑造着台海问题的外部环境。 当中美在气候、禁毒等领域开展合作时,台湾问题的处理也必然被置于更广阔的双边关系框架内。 台湾问题本质上是中华民族内部事务,其解决必须立足于民族整体利益,观察当前局势,有几点值得深思: 两岸关系的根本出路在于心灵契合,经济融合固然重要,但真正持久的统一需要文化认同与价值共鸣,如何通过交流消弭误解,构建共同身份认知,是比经贸数字更深刻的课题。 台海和平需要跳出“武力威慑”与“外交孤立”的二元思维,创新探索“中间路径”或许更为重要,比如在数字经济、海洋治理等新兴领域共建合作框架,在保持政治现状的同时深化功能性融合。 当“Z世代”成为两岸社会主体时,他们对于中华文化的理解、对全球公民身份的认知,可能重塑统一问题的对话基础,因此,跨海峡的青年共同项目具有战略价值。 最后,我们需要重新定义“统一”的内涵,它不仅是领土和主权的整合,更是生活方式、发展机会和社会福祉的共享。 或许未来某天,当两岸民众能自然而然地把对方城市视为就业、就学的可选地时,统一便水到渠成。 历史告诉我们,真正持久的统一从来不是强制的产物,而是共同选择的结果,在这个意义上,耐心或许是最被低估的战略资源。