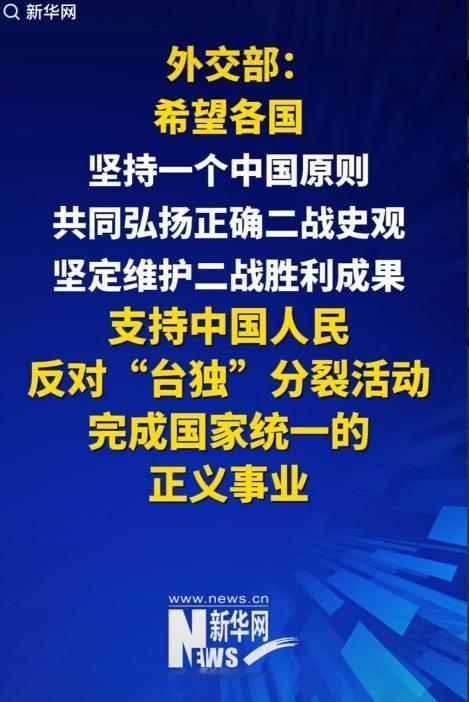

外交部的意思很明确,大陆要着手收复台湾了! 10 月 28 日的外交部例行记者会上,发言人郭嘉昆的话掷地有声,台湾是中国领土不可分割的一部分,而 “台独” 势力和外部势力的插手,是台海稳定的最大威胁。 这句话不是空泛的表态,背后藏着对台海局势、中美互动乃至全球产业链的深层考量。 先看最实际的中美互动 ,这些年两国在技术、贸易上摩擦不断,比如芯片领域的限制、贸易关税的调整,确实暴露了不少产业链的脆弱环节。 但有意思的是,即便有摩擦,两国产业链的实际联系并没断。 就像彼得森国际经济研究所观察到的,很多领域的贸易和供应链,依然保持着高度联结 ,你中有我、我中有你的格局,暂时还没到 “完全脱钩” 的地步,这其中,中国在关键资源上的优势尤其突出。 拿稀土和永磁材料来说,标普全球的数据显示,中国在稀土的采选、精炼环节占比极高,而这些材料是造电动机、风机,甚至部分国防用品的核心原料。 这种高集中度,一方面让中国在全球产业链中握有重要战略杠杆,另一方面也成了产业链的潜在风险点 ,一旦供应有波动,全球相关产业都可能受影响。 正因为有这些现实情况,关于台海的任何决策,都不可能只靠口号。 就像 IEA(国际能源署)分析的,战略选择必须综合算好几笔账:军事上是否可行、国际法和外交层面要付出什么代价、供应链能不能稳住、国内外民众的态度如何,还有能不能承受可能的经济制裁和反制措施。 哪怕某一方在某些领域有话语权,也不代表就能轻易行动 ,现实里的制约因素太多。 从实际治理的角度看,有三条路得走扎实: 供应链的 “稳” 和 “散”。关键环节要加快国产化,比如一些核心零部件自己能造,同时也要多找几个供应来源,别把鸡蛋放一个篮子里,这样能减少被 “卡脖子” 的风险。 把外交表态变成长期策略。不能只靠一次发布会、一次声明,而是要落实到法律、技术、经济的具体动作上,比如出台相关法规保障产业链安全,加大技术研发投入,让立场有实际支撑。 多搞 “防冲突” 的机制。在地区或多边场合,推动建立能预防局势升级的规则,减少双方因为误判引发摩擦的可能。 比起喊对抗口号,这种制度化的沟通、技术上的抗压能力,更能保障长期的安全和发展。 说到底,郭嘉昆的表态,是明确立场、发出警示 ,台湾问题是中国内政,不容外部插手。但更重要的是,如何把这个立场转化为可执行、能持续的国家战略。 冷静评估自身能力和潜在风险,一步步筑牢产业、外交的 “缓冲垫”,才是维护国家利益、保持台海稳定最务实的办法。 对此,你有什么看法呢?