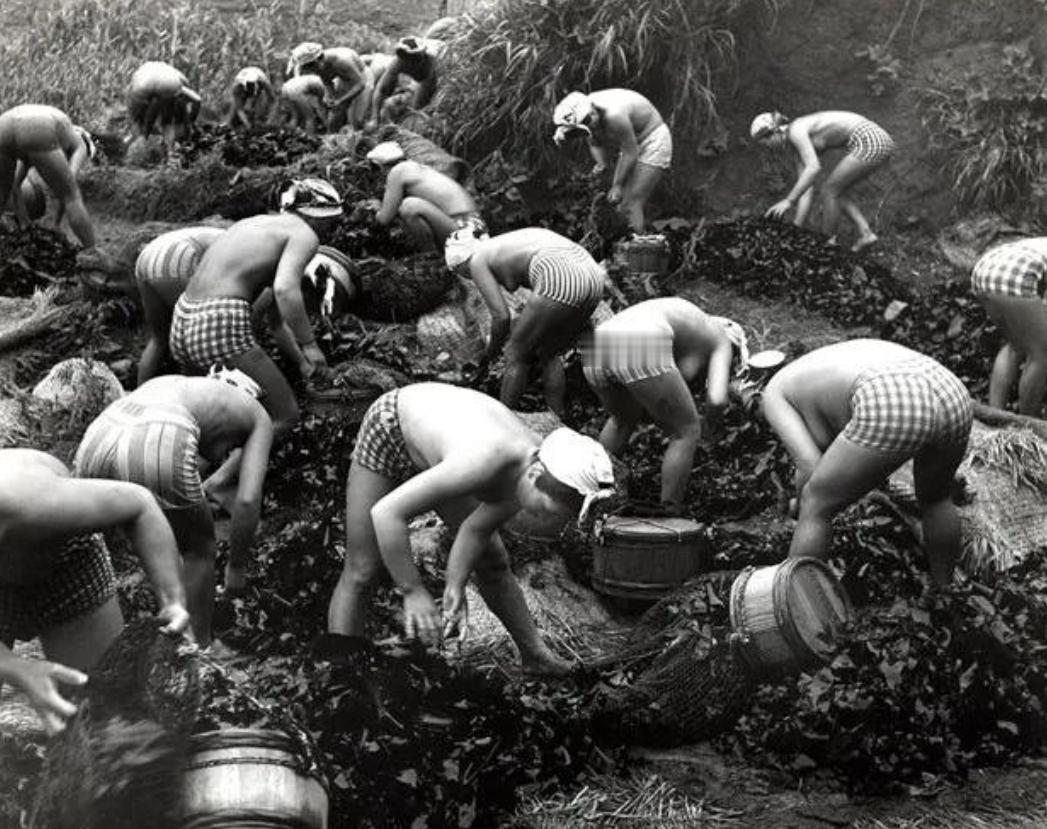

1955年,一名身体强壮的日本女人赤裸上半身,背着一个黑色的编织袋站在海边。这个女人很有可能来自日本的鸟羽市,那里的居民家门口都会有一个很特别的装饰物。 这位赤裸着上半身的女性,眼神里没有恐惧,也没有犹豫,只有一种沉静得近乎陌生的专注感。 她的皮肤是被阳光和海风反复打磨过的深褐色,肩膀和手臂上布满了细碎的伤痕,却没有一丝遮掩。 她站在鸟羽市的某片海岸上,微微前倾,像是正准备下一次的下潜。 那个黑色的编织袋,看起来粗糙却很结实,里面鼓鼓囊囊地装着什么,一股海腥味从袋口渗出,和咸湿的空气混在一起。 这是一个几乎被时代遗忘的瞬间,在没有潜水服、没有氧气瓶的年代里,有一群女人靠着一口气潜入十几米深的海底,只为了捕捞鲍鱼、海胆和海藻。 那是1955年,日本战后经济刚刚起步,城市里人头攒动,工厂里机器轰鸣,但在鸟羽、志摩这些靠海的小镇上,生活依旧靠天吃饭。 那名女人,多半是海女——一个历史悠久、传承下来的职业。 鸟羽市,这个三重县的小镇,至今仍保留着一些不同寻常的细节。 比如,很多居民家门口会挂着一种手绘的石头饰物,上面画着星形和格子的图案,乍一看像是孩子涂鸦,但实际上,那是海女头巾上的传统纹样。 每次出海前,女人们会用这种图案绑头巾,寓意平安归来。 久而久之,这些图案也成了家庭的一种祈愿,变成了门前的装饰,不是装饰品,是符号,是信仰。 海女的历史可以追溯到绳文时代,考古学家曾在出土的贝冢中发现女性骨骸与潜水工具的并存,这证明她们的存在至少已有两千年以上。 与现代潜水不同,海女从不用氧气瓶,全靠自身肺活量,他们使用一种特殊的呼吸法,被称作“哨音呼吸”。 每次上浮时,她们会发出类似鸟鸣的短促声音,那其实是通过快速吐气清理肺部,降低体内压力。 这种技巧不是天生的,需要从小训练,很多女孩从十二三岁起就开始练习,老人带着她们潜浅海,教她们如何判断水流、识别海底地形。 那不是几天几个月能学会的,是一代代人用命换来的经验。 1955年,日本刚经历完战争的废墟重建,男人们许多还没从战场回来,或者已倒在硫磺岛、冲绳、满洲的某个角落。 很多家庭的收入,全靠女人们从海里一点点捞上来的贝类维持,鲍鱼、海胆、海藻,这些看似平常的海产,在当时是重要的出口商品。 尤其是高品质的鲍鱼,常常由商人运往东京、大阪,甚至出口到香港和美国。 在鸟羽,有一个人不得不提——御木本幸吉,他被称为“珍珠之父”,是世界上第一位成功实现人工养殖珍珠的人。 他的成功,离不开海女,为了养出圆润的珍珠,需要将小小的珠核植入牡蛎体内,再放回海中养殖数年,而取回这些牡蛎的任务,很多时候就落在了海女身上。 她们不再只是捕捞者,还成了珍珠产业链的一环,珍珠带来了财富,也改变了海女的命运。 她们的劳动开始有了更稳定的收入,甚至不再完全依赖天气与潮汐,也不再被动地等待渔获的多少决定一天的饭量。 但这份稳定是短暂的,到了70年代,日本经济进入高速发展期,年轻人开始向城市迁徙,去东京、名古屋当白领、进工厂。 海女的后继者越来越少,老一代慢慢老去,新一代不再愿意赤裸上身潜入寒冷的海水中。 再加上海水污染、过度捕捞、气候变化等问题,传统的海女模式面临前所未有的挑战。 1955年,被称为“海女黄金年代”的尾声,那一年,鸟羽和志摩地区活跃着上万名海女,是历史上的高峰。 但转折已悄然开始,那张照片里的女人,或许自己也没意识到,她正在见证一个时代的边界。 如今,海女已不再是主流职业,但她们并没有在历史中彻底消失。 鸟羽市将海女文化申报为“日本遗产”,建立了专门的海女博物馆,重建了传统的海女小屋,还在御木本的珍珠岛上设有海女表演项目,供游客体验。 当地还会定期举办“海女节”,纪念那些为大海付出一生的女性。 不可否认,这个职业的确正在被时代慢慢推向记忆的边缘,但那份来自深海的勇气,那种在冬日海浪中赤裸上身、只为家人多带回一只鲍鱼的坚韧,依旧在这片土地上留着痕迹。 回看1955年,鸟羽市的海边,女人背着鼓鼓的黑色编织袋,头上或许还绑着带有星形图案的头巾。 她的脚下是潮湿的沙子,前方是翻滚的海浪,身后或许是一个正在学走路的孩子。 她准备再次下海,没有多余的言语,也没有戏剧性的动作,她只是低头,深吸一口气,然后纵身跃入水下。 她不知道有人会在几十年后回看她的身影;她也不知道自己的职业终将成为文化遗产,但她知道,今天这口气,她必须憋住,她必须带点什么上来。 那一刻,她不是一个人,她是千年技艺的延续,是战后经济的缩影,是女性独立的象征。 她是鸟羽的海女,是大海与人之间最沉默、最真实的连接。 信息来源:澎湃新闻——海女的群像,那些在海里捡珍珠的人