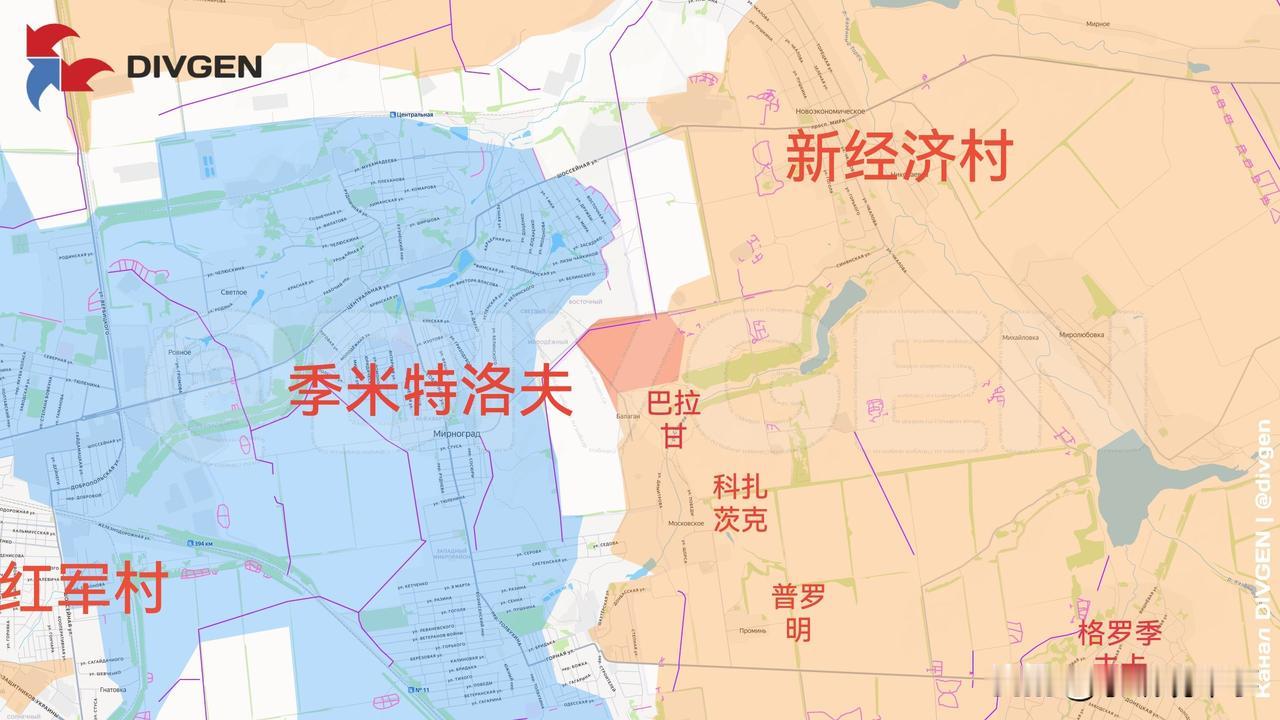

俄高官:沙俄占中国的不妨卖给中国。近年来,俄罗斯一直喊着“向东看”的口号,试图开发广袤的远东地区,但效果却一直不太理想。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 俄罗斯的远东地区,是全国四成多的土地,可惜人口少得可怜,经济发展也慢得让人着急。 整个远东面积大约有617万平方公里,资源却异常丰富:天然气储量占全国45%,石油占25%,光森林资源就够全球用十年。看起来一眼望去是块“宝地”,实际上开发起来却像啃一块硬骨头。 这里人口不足780万,每平方公里连1.2个人都不到,而且每年还往外跑3万人。人口少,劳动力不足,哪怕再丰富的资源也没人去开发。 过去沙俄通过一系列不平等条约,从中国手里拿走了150万平方公里的土地,这块区域本来是中国东北的自然延伸,现在成了俄罗斯的远东联邦区。可惜,这些“宝地”变成了俄罗斯的负担。 普京上台后,喊了十几年“向东看”,想把国家重心往亚洲挪,通过远东资源拉动经济。 2014年克里米亚事件后,西方制裁一来,俄罗斯更是急着往东靠,修了西伯利亚力量管道,把天然气输往中国,光建设和维护成本就高得惊人。 冻土层厚,冬天零下40度,管道要定期检修,修一条管道就像是在极地打地基,成本比原计划高出30%。 人口少,交通落后,基础设施跟不上,这些都是远东开发的硬伤。 远东1公顷土地政策听起来很美,免费给俄国人送地,可真正留下来开发的才不到10%。公路密度只有0.02公里/平方公里,远远比不上中国东北的1.2公里。 铁路、港口运输能力也有限,一车大豆从阿穆尔州运到符拉迪沃斯托克港的运费都比豆子本身贵。医院少、学校少、生活不方便,谁愿意去那边长期扎根?年轻人宁可留在莫斯科的地下室,也不愿意到远东拿高一点的工资。 不仅如此,俄罗斯自身的资金和技术也有限。苏联留下的设备老旧,开采效率低下。制裁一来,西方企业撤走,投资渠道断了,本土资本风险又高,私人企业不敢投钱。 北极航道想打造成欧亚运输大动脉,一年有四个月需要破冰船护航,护航费用高得离谱,港口和铁路又跟不上,运不出去货物,一来一回成本翻倍。 电力不足,工业和住房建设用电都无法保证,想建工厂还得克服能源瓶颈。俄罗斯自己硬扛着投入,效果一直不理想,经济发展缓慢,人口流失问题愈加严重。 在这种情况下,中国成了远东开发的关键力量。近年来,中国对远东的投资越来越多,2024年直接投资已达120亿美元,是五年前的三倍。重点投向能源、港口、工业园区和农产品加工项目。 漠河建了能存120万吨原油的储备库,直接连入东北电网,解决了远东能源外输问题;符拉迪沃斯托克港扩建后吞吐量翻倍,中国农机、建材可以直接运进去,远东的木材、矿石也能快速出海; 哈巴罗夫斯克工业园区,中国企业建了农产品加工厂,把当地大豆加工成蛋白粉,价格立马翻了三倍,还解决了2000人的就业问题。 中国带来的不仅是资金,还有技术和经验。在阿穆尔州的农业合作区,中国农民手把手教俄罗斯人搞大棚种植,把产量从每亩1吨提升到3吨。 在雅库特,中国无人采矿设备可以在零下50度照常开工,效率比俄罗斯老设备高两倍。 中国的供应链和物流体系也解决了运输问题,通过中欧班列和东北口岸把工程机械、电子元件快速运入远东,比从欧洲运来省一半时间,成本降低20%。 中国劳动力也填补了缺口,远东大型工程项目人手不足,一个油气项目需要5000工人,本土只来了800人,最终靠中国劳工补上空缺。这种“又要钱又要技术”的现实,让俄罗斯不得不调整态度,政策也逐步放宽。 正是在这种背景下,俄罗斯前高官提出了“把远东卖给中国”的大胆建议。虽然听起来荒唐,几乎不可能实现,但却戳中了远东开发的痛点:人口少、资金不足、技术落后,俄罗斯自己单打独斗根本玩不转。 通过合理方式让中国深度参与开发,才能真正把远东的资源变成可用的经济产出。 远东开发的真正出路,不是卖地,也不是单靠俄罗斯自己,而是中俄务实合作。中国有资金、技术和市场需求,俄罗斯有资源和土地。 合作模式可以很具体:港口、铁路、电力基础设施建设由双方共同推进;农产品加工、能源储备、矿产开采等产业由中俄企业协作运营;物流和供应链由中国提供支撑,实现资源高效流通。 通过合作,远东沉睡的资源能够真正转化为经济效益,同时也改善当地就业和生活条件。 从长远看,这种合作还有战略意义。远东开发成功,不仅可以改善俄罗斯东西部经济失衡问题,也可以稳定边境经济,为中俄贸易提供保障。 中国则可以通过稳定供应链获得能源和原材料,同时带动东北地区的产业发展,实现互利共赢。历史恩怨不应该成为绊脚石,务实合作才是未来远东开发的关键。