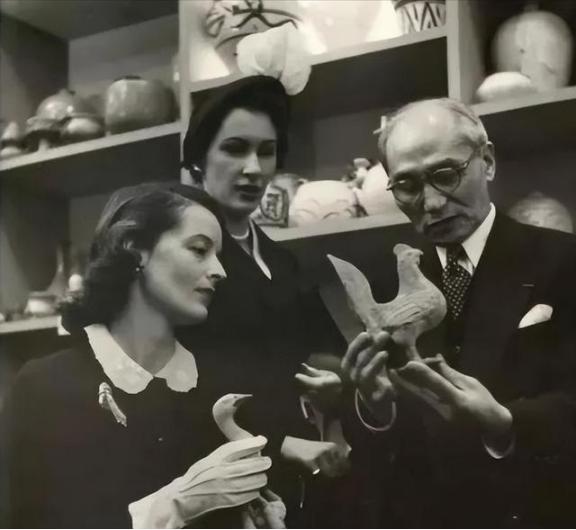

1910年,一名30岁的中国男人迎娶了一个15岁的法国少女。洞房花烛之夜,男子却趁新娘睡着,偷偷溜进隔壁房间,和34岁的岳母相拥。岳母:“我们终于能永远在一起了。” 巴黎街头那盏昏黄的煤气灯下,一个中国青年推开帽店的门,丝绸样本在手中展开,空气中飘散薰衣草的香。谁知,这场偶遇会酿成一段跨越国界的奇缘。1910年,他娶了15岁法国少女,新婚夜却悄然叩开岳母的房门,那句“我们终于能永远在一起了”如惊雷炸响。秘密婚约背后,藏着多少时代无奈与真情? 1880年,卢芹斋出生在浙江湖州一个普通人家,本名卢焕文。那时候,清朝末年,国势衰微,湖州丝绸业虽有名,但家境一般。卢芹斋从小聪明,读过私塾,也帮家里干过农活。1908年,28岁的他揣着几件瓷器和丝绸,坐船去了巴黎。那是法国印象派画风正盛的年头,塞纳河边到处是咖啡馆和画廊,中国人少见,卢芹斋的东方面孔总引来侧目。 到巴黎后,他没闲着。先在蒙马特租了个小铺,卖些中国丝巾和象牙梳子。生意起步难,语言不通,欧洲人对中国货半信半疑。但卢芹斋有股子韧劲,每天早起摆货,晚上学法语。渐渐地,他的铺子成了小有名气的东方杂货店。1909年左右,他走进一家帽店,店主奥尔佳是个34岁的法国女人,丈夫早逝,带着15岁的女儿玛丽·罗斯靠卖帽子过日子。奥尔佳精明能干,手艺好,店里总飘着羽毛和丝带的味道。卢芹斋带去丝绸样本,两人一聊就投机,从中国织机谈到巴黎时装。 这份交情来得快,两人很快走到一起。奥尔佳那会儿日子紧巴巴,丈夫留下的遗产被亲戚盯着,她还得养女儿。卢芹斋的出现,像一股暖流。他帮奥尔佳进货,教她辨别真丝,还带玛丽玩东方糖果。玛丽这孩子懂事,早看出来母亲的欢喜。她们母女俩商量过,奥尔佳不想离婚闹大,也怕社会闲话。中国人和法国寡妇,本就容易被指指点点。结果,奥尔佳想了个法子:让女儿玛丽嫁给卢芹斋。这样,一家子名正言顺住一起,感情也能藏得住。 1910年12月29日,婚礼在巴黎圣日耳曼区的小教堂办了。宾客不多,卢芹斋穿租来的西装,玛丽一身白纱裙,奥尔佳坐在前排,看着牧师念誓词。仪式简单,钟声一响,就散了。婚宴在教堂后园,面包奶酪红酒摆一桌,大家碰杯庆祝。新房是公寓二楼,墙纸淡蓝,床上绣花被单。玛丽早早睡下,卢芹斋却没待着。他等房间安静,推开隔壁门,奥尔佳已经在等。那一刻,她说:“我们终于能永远在一起了。”这不是一时冲动,而是两年感情的爆发。门外是巴黎的夜风,屋里是他们压抑已久的亲近。从那天起,三人过起了“一家子”的日子,对外是公公婆婆媳妇,对内是爱人加父女。 婚后头几年,日子过得紧凑却和睦。卢芹斋的古董生意越做越大,从丝绸瓷器扩展到青铜器和玉雕。他在巴黎开了正式的“C.T. Loo & Cie”店,橱窗里摆满中国宝贝,吸引了法国收藏家。奥尔佳帮着打理账目,她法语好,社交广,玛丽上学之余也来店里帮忙。家里四个女儿陆续出生,长女叫玛丽安,最小的一个战后才来。卢芹斋白天跑市场,晚上教奥尔佳说中文,玛丽学写毛笔字。小公寓里,法语琴声和中国诗词混在一起,像中法两国的缩影。邻居们羡慕,说这家子多融洽,谁也没多想。 可这融洽背后,有时代的大背景。20世纪初,西方对中国文物感兴趣,但多是猎奇。中国清政府管得松,卢芹斋从国内托人运货,青花瓷、佛像源源不断进巴黎。他卖得火,赚了钱,也让中国艺术走进大洋博物馆。纽约大都会、巴黎吉美馆,好多展品出自他手。这事说来复杂,一方面推动了文化交流,让外国人了解中国悠久历史;另一方面,也流失了不少国宝。卢芹斋自己说,他是为传播中国文化,可在国内,有人骂他“文物贩子”。但搁在当时,国弱民穷,出路有限,他这路子也算一条活计。 一战打响,1914年,卢芹斋捐了家产给法国红十字,奥尔佳也去前线包扎。他俩在前线忙活,玛丽在家带孩子。战后,生意恢复,卢芹斋扩展到纽约,开分店。奥尔佳始终是他身边人,保险柜密码只有她知。玛丽呢,一辈子没闹离婚,四个女儿长大后,有的学艺术,有的从商。卢芹斋晚年身体差,1957年8月15日在瑞士日内瓦病逝,享年77岁。奥尔佳先走一步,玛丽守着回忆到1971年。 卢芹斋这辈子,像一出中西合璧的戏。娶15岁少女,爱34岁岳母,这事搁现在听来匪夷所思,可在那个时代,是无奈的妥协。社会偏见、经济压力、身份差异,全压得人喘不过气。他们仨的结合,没坏了谁的规矩,还生儿育女,传了香火。更重要的是,卢芹斋把中国瓷器玉器带到西方,让老外看到东方文明的精髓。