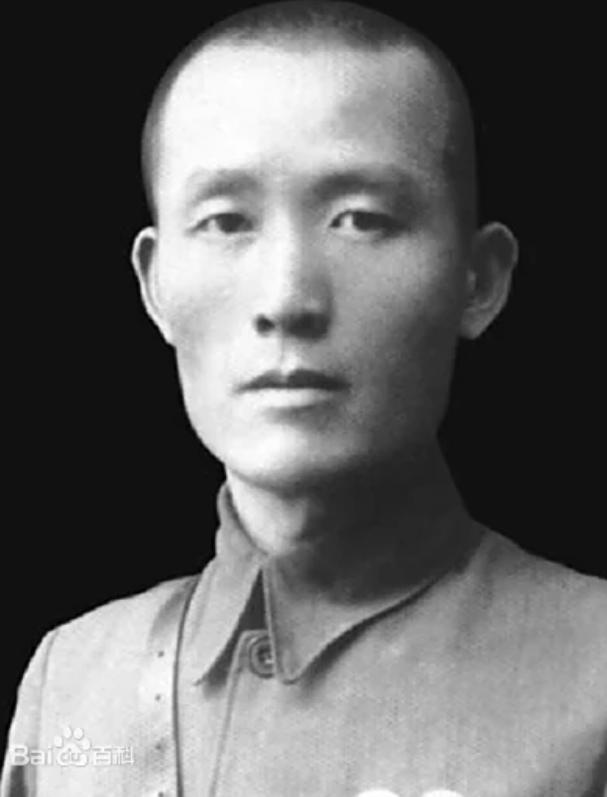

吴石牺牲后,接替他的徐会之更是我党王牌,但他竟然选择向国民党自首,因此他背负多年骂名。可多年后,人们却发现徐会之当年自首的背后,竟然隐藏着令人感动的真相。 主要信源:(武汉科技大学——【校史】民国传奇人物徐会之) 1949年的台北街道上,落叶在秋风中打着旋儿。 刚刚迁台的国民党政府草木皆兵,整个城市笼罩在肃杀的氛围中。 国防部参谋次长吴石的中共身份暴露,犹如一颗投入平静湖面的石子,在台湾情报界激起层层涟漪。 吴石的办公室被查封那天,保密局特工们翻出了微缩胶卷和加密文件。 这位陆军中将面对审讯时异常平静,他书桌上的茶杯还留着半杯未凉的茶水。 刑场上的枪声响起时,一群白鸽从附近的教堂屋顶惊飞,仿佛在为一个英雄送行。 在这场风暴的中心,徐会之正在自己的住处焚毁文件。 火盆里的纸张渐渐卷曲、变黑,化作灰烬。 他知道自己很可能就是下一个目标,但更让他忧心的是整个情报网络的安全。 窗外的榕树上,知了不知疲倦地鸣叫着,与室内的紧张气氛形成鲜明对比。 经过三天三夜的深思熟虑,徐会之做出了一个惊人的决定。 他仔细刮好胡子,换上笔挺的西装,甚至还喷了点古龙水。 出门前,他最后检查了抽屉里的手枪,然后轻轻锁上门,朝着保密局的方向走去。 保密局的接待室里,电扇吱呀作响。 当徐会之平静地说出"我是来自首的"时,值班的特工差点打翻桌上的茶杯。 很快,他被带进一间审讯室,刺眼的台灯照亮了他镇定自若的脸。 在接下来的审讯中,徐会之表现得像个真诚的"悔过者"。 他提供的每个细节都经过精心设计:既要有足够说服力,又不能伤害组织的核心。 有时他会故意说错几个日期,有时又会"突然想起"一些无关紧要的补充信息。 这些真真假假的情报让审讯者如获至宝,却又始终抓不到实质内容。 最惊险的一次,一个特工突然问起某个联络点的具体位置。 徐会之面不改色地描述了一个早已废弃的地址,还特意补充说: "不过去年夏天之后就没再用过了。" 这个细节反而增加了可信度,让审讯者深信不疑。 随着时间的推移,徐会之的"配合"让保密局逐渐放松警惕。 他们开始让他参与一些分析工作,甚至允许他在监视下外出。 每次出门,他都能敏锐地发现哪些同志已经安全转移,哪些联络点依然完好。 这些观察结果让他暗自欣慰,却也更加谨慎。 1950年的春节,徐会之被允许在保密局的宿舍里包饺子。 窗外响起零星的鞭炮声,他默默擀着饺子皮,想起往年和同志们一起过年的情景。 一个年轻特工醉醺醺地拍着他的肩膀说: "老徐,还是你聪明,知道及时回头。" 徐会之只是微微一笑,继续专注地包着饺子。 这样的日子持续了数年。 期间,徐会之目睹了一批批所谓的"共谍"被带来审讯,又因证据不足被释放。 他提供的线索就像精心设计的迷宫,让追查者总是在最后关头失去方向。 有时,他会在档案室里"偶然发现"一些无关紧要的旧文件,然后"积极汇报",这些举动更巩固了他的"忠诚"形象。 晚年时,徐会之住在台北的一间小公寓里。 阳台上种着几盆茉莉花,每天黄昏他都会细心浇水。 邻居们只知道他是个沉默寡言的独居老人,没有人知道他背负的秘密。 偶尔会有便衣在楼下徘徊,但多年的监视一无所获。 直到生命最后时刻,徐会之始终保持着谨慎。 他烧掉了所有可能引起怀疑的物品,只留下一本看似普通的《诗经》,书页空白处用特殊药水写着一些只有内行才能看懂的记号。 临终前,他望着窗外的一角蓝天,嘴角泛起一丝若有若无的笑意。 多年后,当两岸档案陆续解密,研究人员在泛黄的卷宗里发现了真相。 一份标注"绝密"的文件记录着:"徐某自首实为权宜之计,其所供多有不实。 "另一份 鉴定报告指出,徐会之的"自白书"中存在大量刻意留下的破绽。 这些发现还原了一个智勇双全的地下工作者形象。 他用自己的方式守护了信仰,即便承受着误解与非议。 正如一位历史学家所言: "有些忠诚需要时间来证明,有些牺牲需要岁月来理解。" 如今,在台北的某个墓园里,徐会之的墓碑简单朴素。 每年清明,总会有不知名的人献上一束白色菊花。 或许这就是历史最好的告慰:真相终将水落石出,英雄终获公正评价。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!