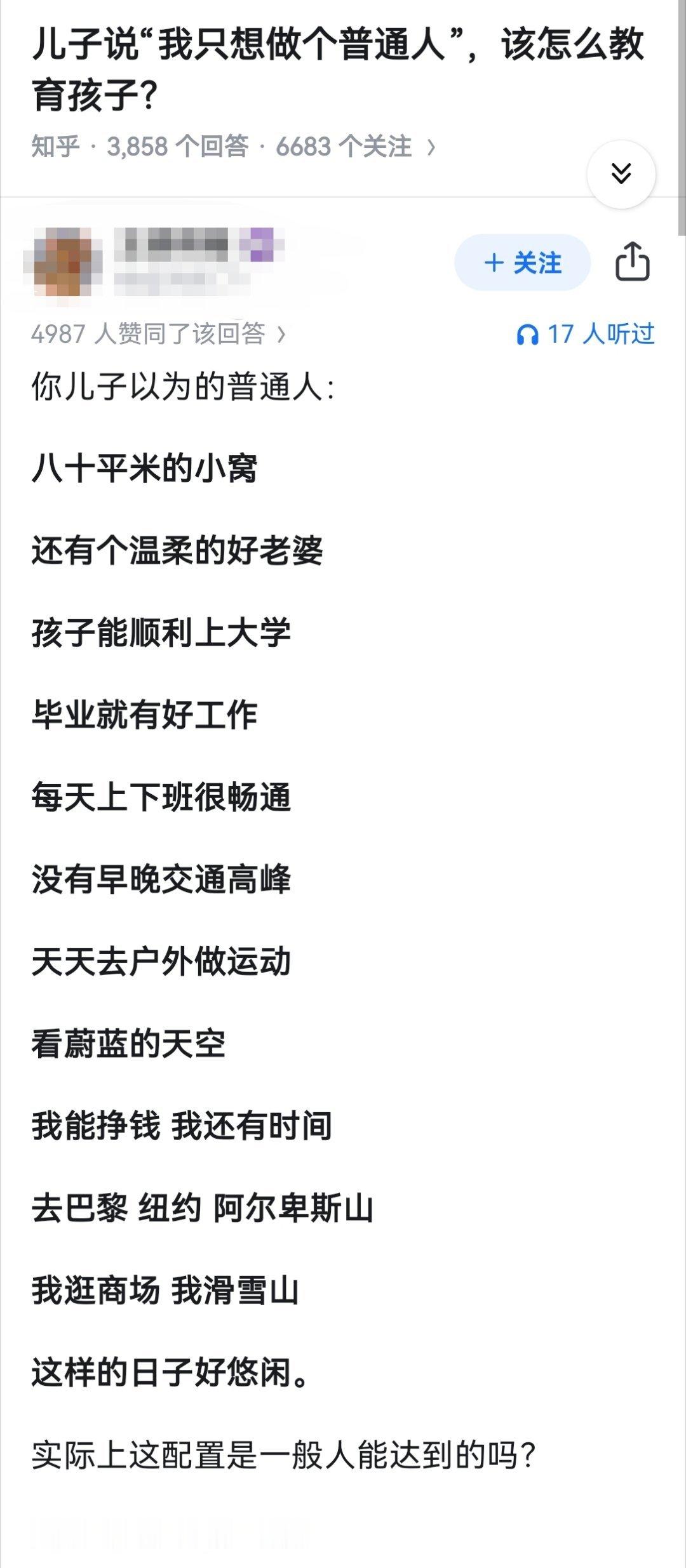

刷到个新闻,说要给孩子们放“春秋假”。 我第一反应不是高兴,是下意识摸了摸自己的钱包和请假条。 真的。 这感觉太拧巴了。我小时候也有,叫“麦假”,学校放一个礼拜,回家帮大人收麦子。累是真累,但天是蓝的,麦子是香的,傍晚的风吹过来,心里是真踏实。那会儿的假,是真的让孩子融进生活里去。 但现在,这事儿怎么就变了味儿呢? 通知一发,各种专家就跳出来算经济账,“错峰出游”、“拉动消费”、“释放潜力”……算盘打得噼啪响,好像只要孩子一出校门,GDP就能往上涨一涨。 可他们没算另一笔账。 孩子放假了,我们呢?双职工家庭,谁带?年假就那么几天,请假要看老板脸色。把孩子一个人扔家里?不出三天,眼睛就得长在iPad上。 送回老家?老人带一个暑假都筋疲力尽了,再来个“惊喜”小长假? 说白了,别把家长当傻子。 一个政策好不好,别光看它画的饼有多大,要看它配套的碗筷发没发到你手里。 你看,杭州就想到了,给家长有困难的孩子,搞免费托管。不补课,就是带你玩,去图书馆,去运动场。这才是动真格的,把家长们的“后顾之忧”当回事儿。 我们想要的,从来不是一个空头支票式的假期。 我们想要的,是一个能真正喘口气,一家人看看天,看看云,而不是看着补习班天花板的——真假期。