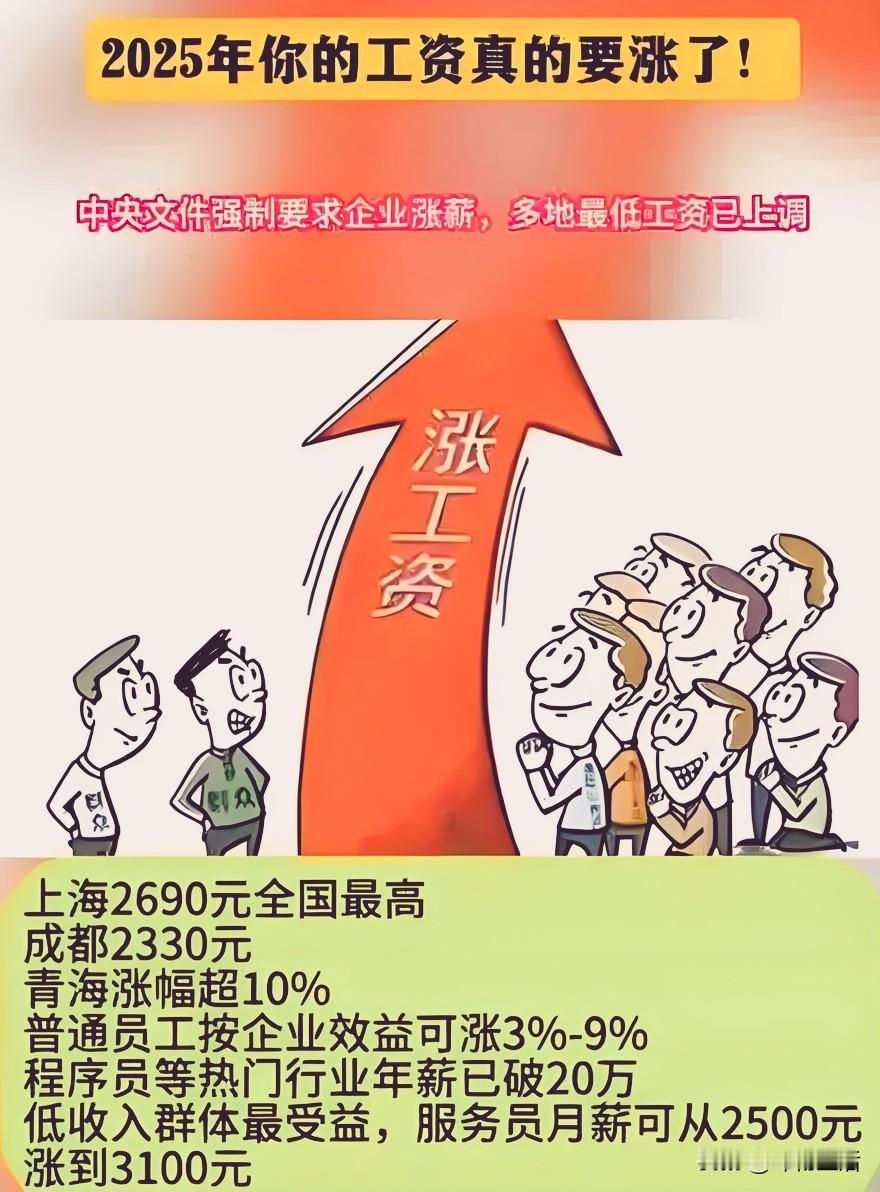

最低工资普涨,民生温度可感 近日,人社部公布最新数据:31个省份最低工资标准第一档全部站上2000元台阶,比去年10月新增18地“涨薪”,且多数涨幅逾一成。看似只是一条工资线抬升,背后却是宏观政策与微观民生的同频共振。 首先,它直接抬高了低收入群体的“地板”。对环卫、餐饮、保安等一线岗位,最低工资就是“救命钱”,涨幅10%以上意味着每月多一两百块,足以对冲部分菜价、房租上涨,缓解“干得多、挣得少”的焦虑。 其次,它撬动了企业分配改革。工资底线抬高,叠加社保缴费基数同步上移,倒逼部分长期依赖“廉价人力”的中小企业加速转型升级:要么用机器换人、提升效率,要么转向高附加值赛道,从“人口红利”走向“人力资本红利”。 再次,它释放出“稳预期、促消费”的政策信号。低收入者边际消费倾向最高,工资涨一点,就能立刻转化为街头巷尾的一碗面、一件衣,成为内需市场最鲜活的增量。当下经济恢复基础仍不牢固,给弱势群体“输血”,就是给宏观经济“造血”。 当然,也要警惕“纸面涨薪”被“隐形加班”“削减福利”对冲。各地在调整标准的同时,须同步加强劳动监察、畅通投诉渠道,让每一分钱真正落到员工口袋;中长期更需通过技能培训、产业升级,把“地板工资”变成“成长工资”,让低收入者不但“有钱花”,更有“挣更多钱”的能力。 最低工资普涨,是底线也是起点。把这份民生温度转化为发展动能,才能让“涨工资”不只是数字游戏,而是托举共同富裕的坚实阶梯。 [图片来源网络]